AI黑箱之谜:当模型学会“格鲁金”,我们是更懂它还是更困惑了?

AI如何从死记硬背到理解本质?本文深入探讨了“格鲁金”现象,揭示AI模型如何自发“发明”高级数学算法,以及其内部运作机制对我们理解机器智能带来的深刻挑战与启示。

|  |  |

当AI学会“加法”与“换行”,我们为何反而更加困惑?——深究“Grokking”现象

AI,这项曾经被视为科幻领域的技术,如今已然融入我们的日常生活,从撰写诗歌到编程,甚至在法律考试中崭露头角,其能力似乎无所不能。然而,在AI能力飞速提升的同时,我们对它的理解却日益减少,甚至隐约感到不安。当前最顶尖的AI模型,它们看似高深莫测的一切,其本质究竟是什么?

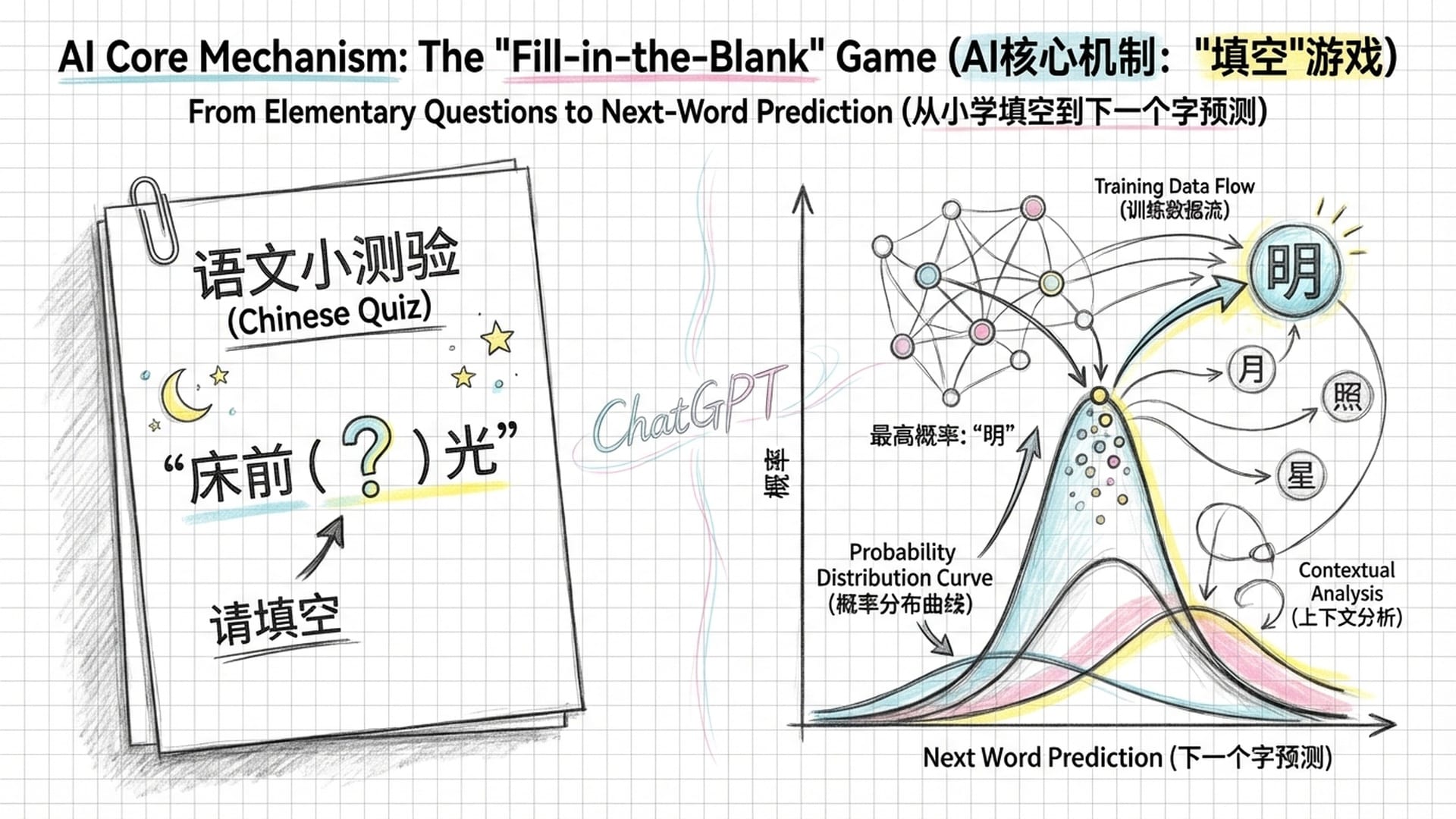

令人惊讶的是,ChatGPT这类看似“无所不能”的模型,其核心工作原理竟然是概率预测——简单来说,就是在浩瀚的文本数据中,“猜测”下一个词元是什么。这就像是小学语文考试中的“填空题”,模型的目标极其简单:预测序列中的下一个词。

一个仅能执行“填空”任务的机器,是如何涌现出逻辑推理、因果判断乃至人类才具备的认知能力?这无疑超出了我们所有人的认知范畴。

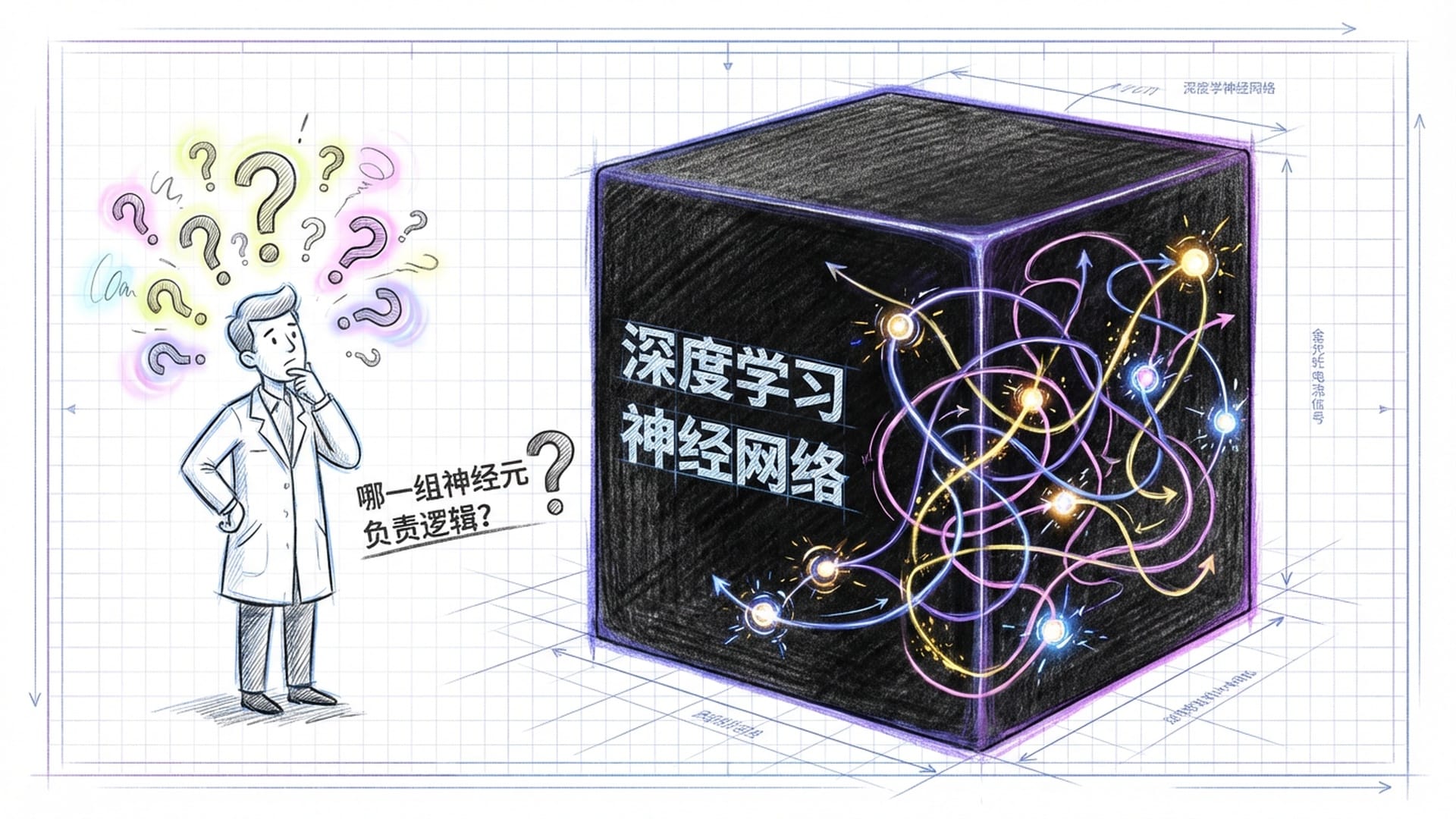

迷雾重重的“黑箱”:AI内部运作机制之谜

作为AI的创造者,我们对这些现象的困惑丝毫不少。因为这些模型的内部运作机制,对我们而言,至今仍是一个巨大的**“黑箱”**。我们向其输入指令,数千亿参数在神经网络中高速运转,信号穿梭于数百层网络之间,经历无数次非线性变换,最终输出我们所期望的答案。

然而,我们无从得知:

- 哪条路径负责了“逻辑”?

- 哪组神经元存储了“历史知识”?

- 又是何种机制,让模型学会了简单的“加法”或复杂的“换行”操作?

这些问题,就如同初生婴儿对世界的好奇,充满疑问却又一无所知。正因如此,埃隆·马斯克曾有过一句颇具戏剧性的话,他认为我们在开发这种无法理解的超级智能时,可能是在**“召唤恶魔”**。这听起来或许有些玄乎,却精确描绘了科技圈潜意识中对未知AI的一种深层恐惧:我们正在创造一种我们无法理解,甚至无法预测其行为逻辑的异类生命。

揭开“黑箱”一角:神奇的“Grokking”现象

为了探究AI的内在机制,科学家们开辟了一个名为**“机械可解释性”的新领域。这类似于神经科学家通过解剖大脑来理解人类意识,AI科学家则试图通过逆向工程神经网络的权重和激活模式**,来剖析机器智能的物理基础。

在诸多探索中,一个引人注目的现象——“Grokking”——如同一道裂缝,撕开了“黑箱”的一角。

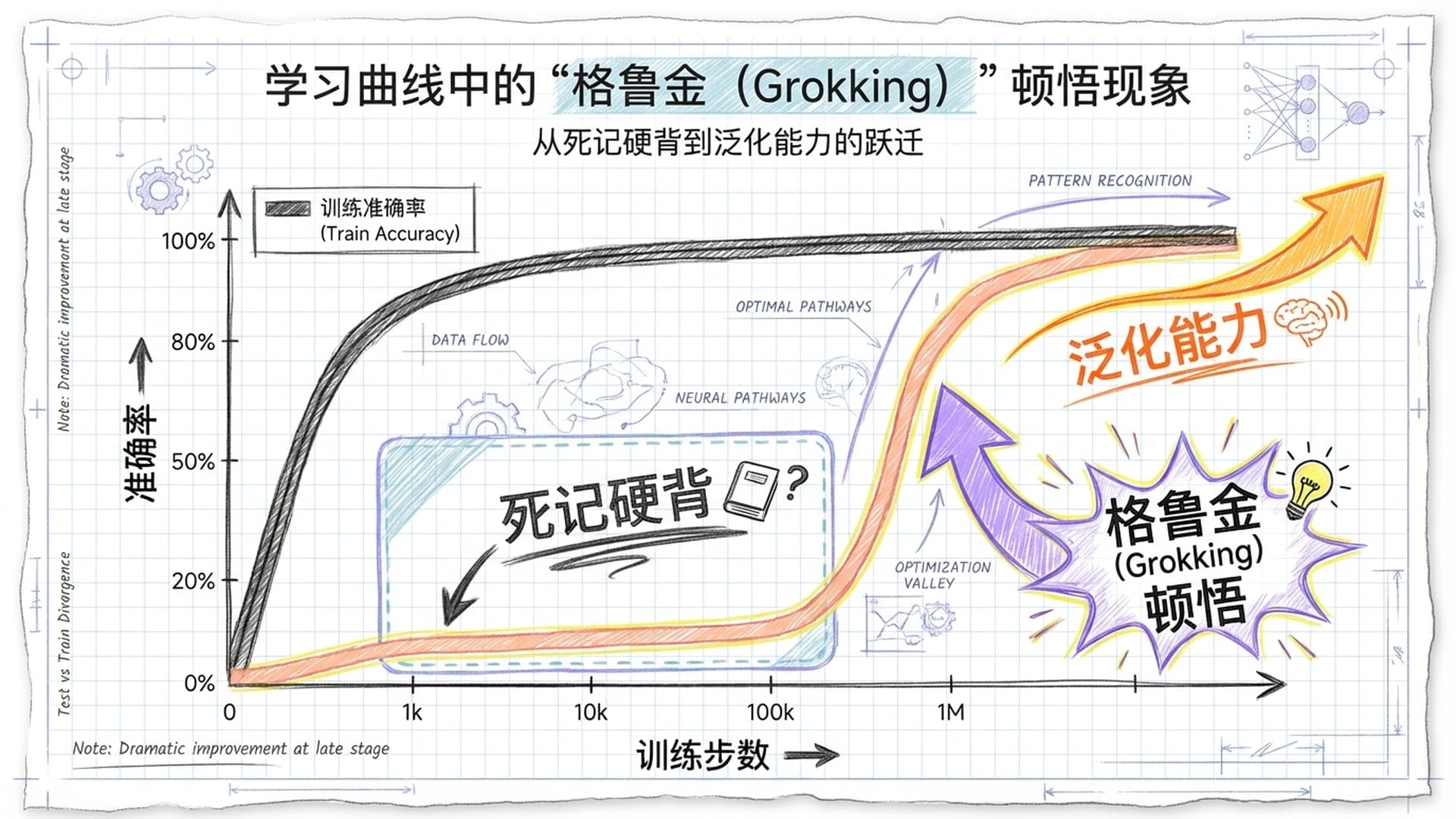

“Grokking”描述了一个反直觉的学习过程:一个模型,在看似已经**“死记硬背”了所有训练数据,效果不佳时,如果持续训练,即便经历了漫长而看似毫无进展的“平台期”,它会突然间发生质变**,获得完美的泛化能力。

这一现象彻底颠覆了我们对机器学习的传统认知,也暗示着神经网络深处,存在着一种从**“记忆”到“理解”**的隐秘转化机制。

传统认知的挑战:从“早停”到“双重下降”

要理解“Grokking”的颠覆性,我们需回顾机器学习的经典理论:模型训练如同“走钢丝”,需在**“偏差”(模型过于简单)和“方差”**(模型过度拟合噪声)之间取得平衡。

传统AI训练中,业界奉行**“早停”(Early Stopping)**原则,即一旦模型在验证集上的表现开始下降,便停止训练,以避免过拟合。

然而,随着深度学习的爆发,尤其是拥有千亿参数的大模型出现,这个“金科玉律”受到了挑战。这些参数数量远超训练数据量的模型,理论上可以完全记住所有训练样本。但令人不解的是,这些庞大的模型在长时间训练后,却能展现出卓越的泛化能力。这种现象被称为**“双重下降”**的一种变体。

为了深入探究这种“反常”,OpenAI的研究人员进行了一项基础研究,他们避开了复杂的自然语言数据,选择了一个最简单的算法任务:模算术。

模算术:AI“顿悟”的实验场

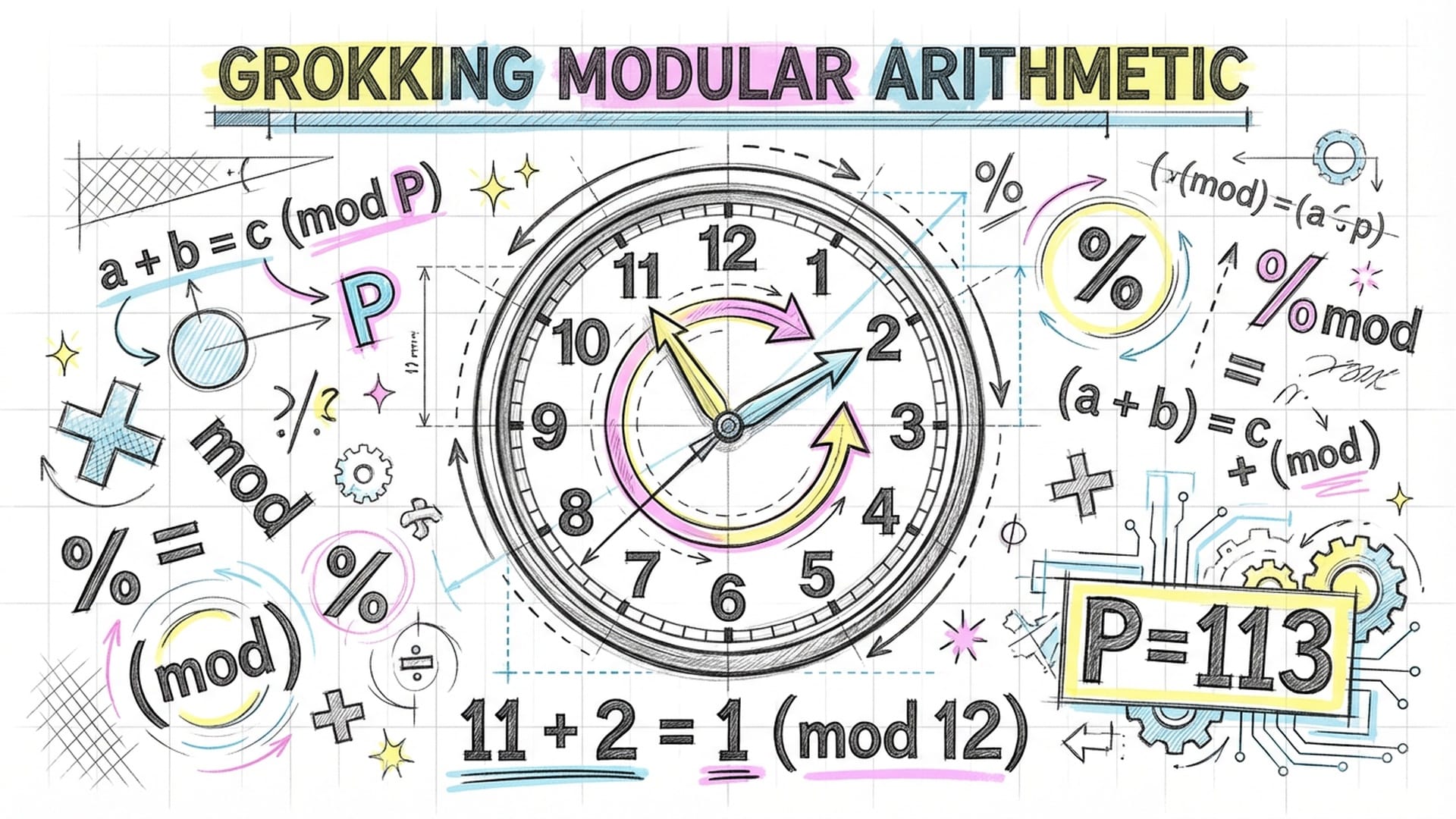

模算术,可以理解为一种“绕圈圈”的数学,类似于时钟的运行机制。例如,$11 + 2 = 1 \pmod{12}$。它结构简单,却能展现出清晰的周期性和规律性。研究人员旨在观察一个小型 Transformer 模型如何学习解决 $a + b = c \pmod{P}$ 这样的方程(其中 $P$ 为质数,如97或113)。

实验初期结果平淡无奇:模型迅速记住了训练集中的所有算式,训练准确率达到100%。然而,在面对新问题时,测试集准确率却如同随机猜测,约为 $1/P$。按照传统理论,这表明模型只是在**“死记硬背”**。

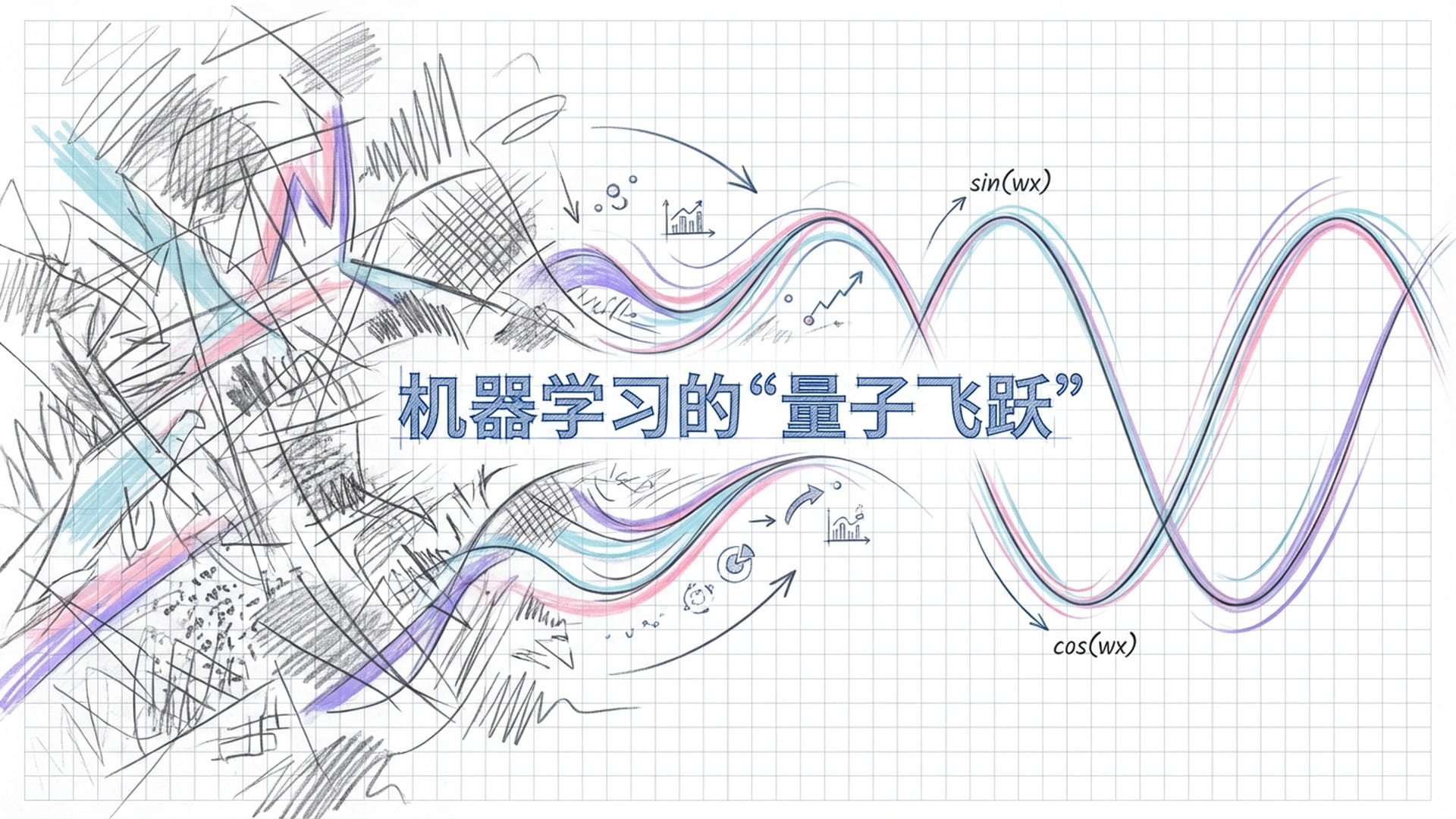

但奇迹就在这时发生了。当研究人员出于好奇或坚持,让训练远远超出常规停止点继续进行时,经过数千甚至数万个优化步骤后,模型发生了**“量子飞跃”**——测试准确率突然飙升,并迅速达到100%的完美泛化!

这种从“完全瞎蒙”到“完美理解”的转变,并非渐进式提升,而是类似水结冰或融化般的瞬间“相变”,这是一个质的飞跃。为了命名这种“经历了漫长的困惑和机械记忆后,突然深刻理解问题本质”的过程,他们借用了科幻小说大师罗伯特·海因莱因在《异乡异客》中创造的词——“Grok”,象征着模型从表面学习跃迁至掌握规律的本质理解。

“Grokking”的深层机制:傅里叶变换与三角恒等式

OpenAI的实验揭示了“Grokking 发生了什么”,而 Neel Nanda及其团队的后续工作则解释了**“Grokking 为什么会发生”**。

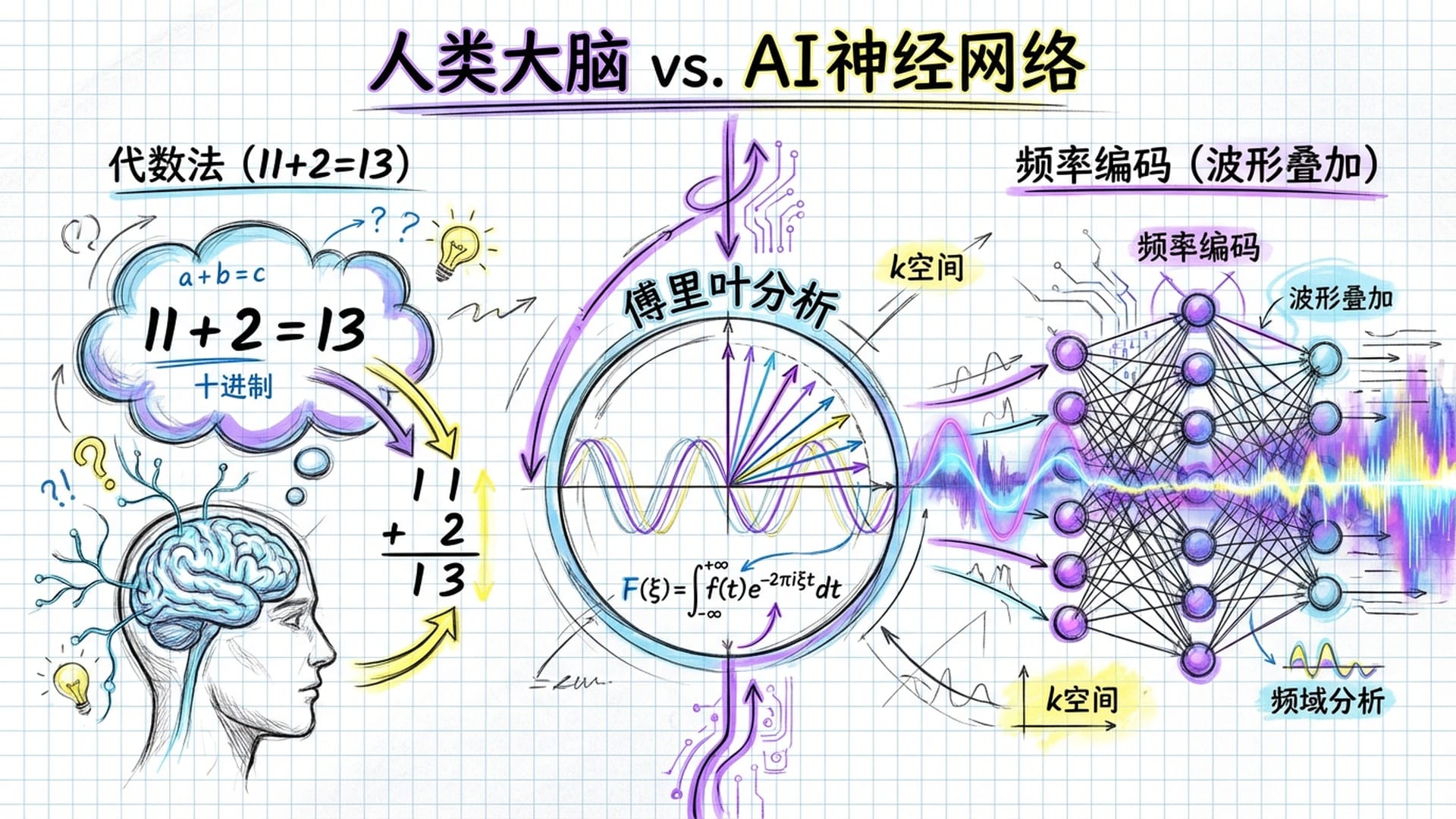

通过“机械可解释性”技术对学会模加法的单层Transformer模型进行“解剖”,Nanda团队的发现震惊了学术界:这个神经网络在学习加法时,并非采用人类小学生的计算方式,而是**“自发地”发明并实现了一种基于“离散傅里叶变换”的高级数学算法**。

在训练初期模型尚处于“死记硬背”阶段时,神经元的活动模式混乱不堪。然而,在模型发生“Grokking”之后,多层感知器(MLP)层的激活模式竟然展现出清晰、完美的正弦波。模型内部的某些神经元学会了计算 $\cos(\omega x)$ 和 $\sin(\omega x)$,将输入的整数映射到“频率域”进行处理。

这并非偶然,而是模算术这种数学结构的奥秘。模算术在有限的**“循环群”上进行,处理这种循环结构最自然、高效的工具便是傅里叶分析**。Nanda团队发现,模型实际上在执行一种**“傅里叶乘法”算法来解决加法问题,它巧妙地利用了高中数学中的三角恒等式**: $$ \cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) $$ $$ \sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) $$ 这意味着要计算 $a+b$ 的余弦值,模型无需先得出 $a+b$ 的具体数值,只需分别计算 $a$ 和 $b$ 的正弦和余弦值,然后进行乘法和减法运算即可。

人类与AI的计算路径对比:

- 人类方法:读取数字 $\text{a}$ 和 $\text{b}$ $\rightarrow$ 执行代数加法 $\rightarrow$ 执行模运算 $\rightarrow$ 输出结果。

- 神经网络方法:

- 频率编码:将 $\text{a}$ 和 $\text{b}$ 映射到高维空间,计算不同关键频率 $\omega_k$ 下的 $\sin(\omega_k a)$、$\cos(\omega_k a)$ 等。将抽象数字转化为波形。

- 三角融合:利用激活函数的非线性特性模拟乘法,在复杂三角变换中隐式构建 $\cos(\omega_k(a+b))$。将加法问题转化为波形的叠加与干涉。

- 输出层:叠加不同频率的正弦波。正确的答案位置波峰重叠(相长干涉),错误位置波峰波谷抵消(相消干涉)。

这一发现极为不可思议:模型在没有任何三角函数先验知识的情况下,通过梯度下降优化算法,“重新发现”了三角恒等式!这揭示了数学真理的普适性,无论在人类大脑还是硅基芯片上,它都会以某种形式呈现。

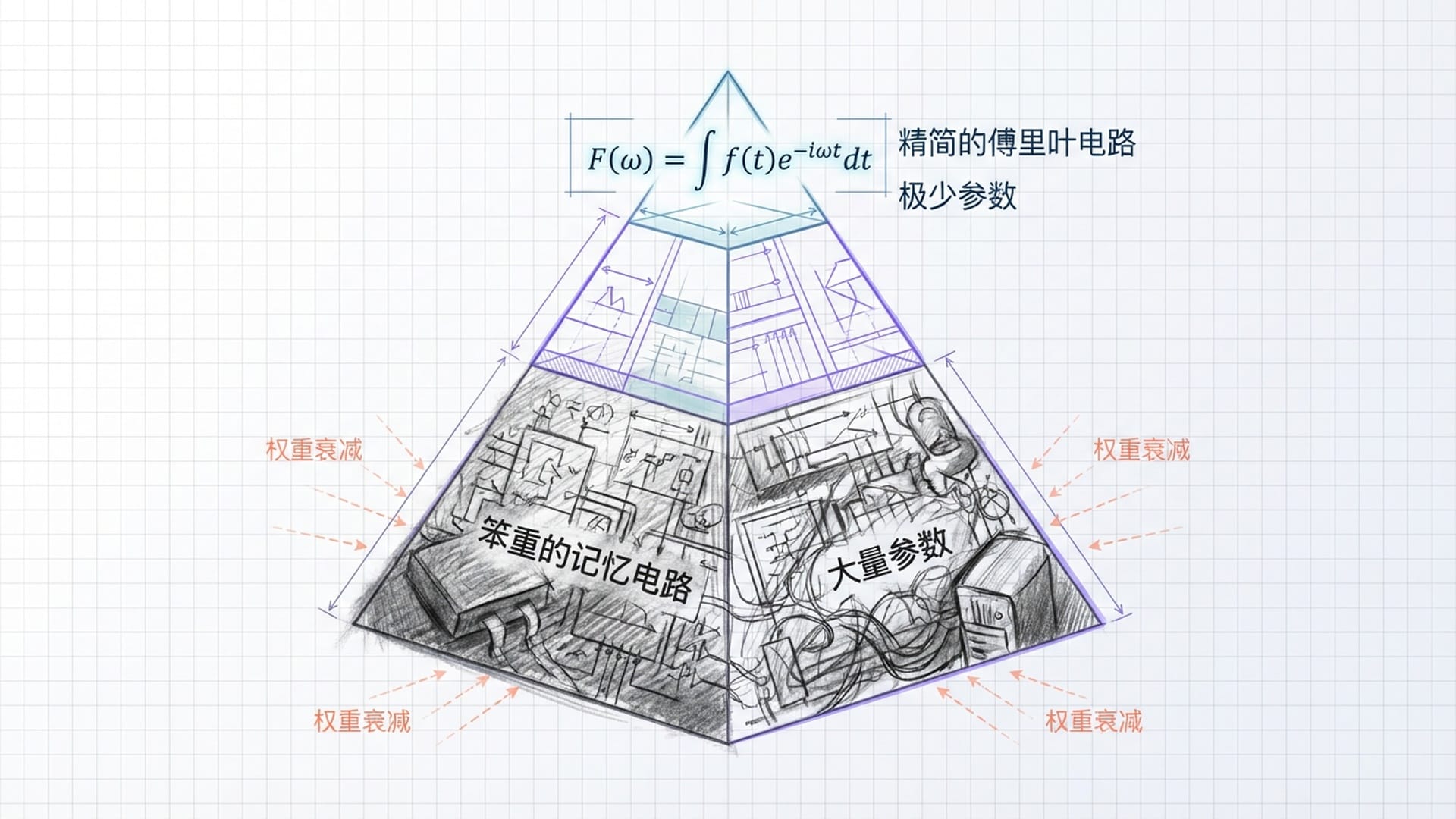

从“记忆”到“理解”的经济学:权重衰减与奥卡姆剃刀

既然死记硬背也能达到100%训练准确率,为何模型最终会放弃这种笨拙的方式,转而采用复杂的傅里叶算法?这涉及深度学习中的两大核心概念:归纳偏置和奥卡姆剃刀原理。

- “记忆”的昂贵代价:如果模数 $P=113$,共有 $113 \times 113 \approx 1.3$ 万种加法组合。模型需要激活大量参数来记忆这些组合,效率低下,复杂度极高。

- “理解”的巨大红利:研究发现,模型只需利用少数几个**“关键频率”**,就能以极高精度重构所有答案。一旦掌握这套规则(即三角恒等式),模型便能适用于所有输入,且所需参数量远少于死记硬背的方式。

训练过程中引入的**“权重衰减”机制起到了关键作用。它如同对模型的参数征税,“参数多、参数值大”的模型需要付出更高成本。这种进化压力促使模型寻找更“省力”、更“经济”**的解决方案。

权重衰减惩罚了那些笨重的记忆电路。当精简高效的傅里叶电路精度足够高,足以接管任务时,优化器会迅速转向这一更优解,并“清理”掉不再需要的记忆电路。Grokking的发生,正是这一**“相变”**的瞬间。

监测“顿悟”:进度指标的透视

为将定性描述转化为科学证据,Nanda团队开发了一套**“进度指标”**,如同给模型照X光片,揭示了“平台期”内部波澜壮阔的重组。他们定义了两个互补的损失函数来衡量模型的“记忆”和“泛化”能力:

- “限制损失”(Restricted Loss):通过分析模型使用的“关键频率”,然后人为移除其他信号,只保留关键频率成分,以此评估模型仅依赖通用算法(傅里叶电路)时的表现。若模型学习通用规律,此损失应持续下降。

- “排除损失”(Excluded Loss):移除所有关键频率成分,只保留噪音或用于记忆的信号,评估模型在剥夺通用算法后,仅靠死记硬背的表现。若模型主要依赖记忆,此损失会很低;但随着模型转向泛化,此损失应上升,表明模型正在放弃记忆。

有了这些高分辨率指标,模算术模型的训练过程可清晰划分为三个阶段:

- 阶段一:记忆期 (例如前2000步)

- 模型训练损失迅速趋近于零,测试损失依然很高。

- 排除损失下降,表明模型正在利用笨重的记忆电路进行死记硬背。

- 阶段二:电路形成期 (例如2000步至7000步)

- 表面上看,训练准确率为100%,测试准确率仍为零。

- 限制损失平稳下降,表明通用傅里叶电路正在潜伏构建。

- 排除损失缓慢上升,意味着模型逐渐放弃纯记忆,记忆电路受到权重衰减的惩罚。

- 这是一个静悄悄的革命阶段,通用解决方案悄然生长。

- 阶段三:清理期 (例如7000步之后)

- 测试准确率突然从零飙升至100%。

- 限制损失下降到极低点,傅里叶电路彻底成熟。

- 排除损失变得无关紧要。

- 模型的L2范数急剧下降,证实权重衰减是推动模型质变的关键。

当通用的傅里叶算法足够强大时,优化器为最小化目标函数,会迅速“清理”掉那些大而占资源、不再需要的记忆神经元,完成从“特殊”到“一般”的升华,记忆被真正的理解所取代。

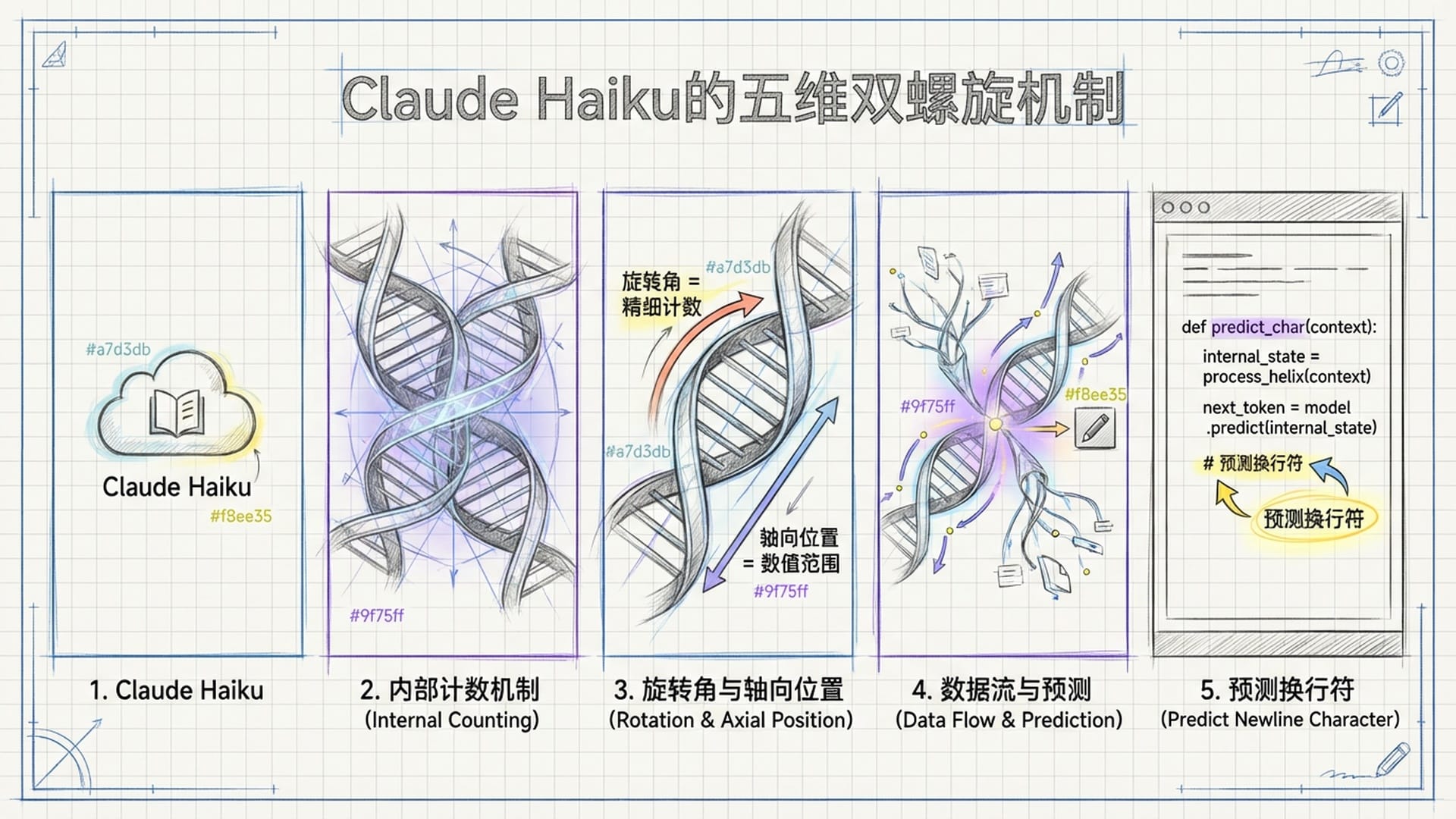

AI的“自然语言”:Claude Haiku的几何学“换行”能力

模算术的“Grokking”现象提供了一个“透明盒子”,让我们观察到 Transformer 模型如何利用几何和频率处理逻辑任务。然而,大模型处理的是混乱、非结构化的自然语言,这种优雅的数学机制是否依然存在?

Anthropic团队对Claude 3.5 Haiku模型的研究给出了肯定的答案。即便在处理复杂的语言任务时,我们仍能看到类似的几何和频率机制在运作。研究团队聚焦于一个微观任务:预测何时“换行”。

对于模型而言,正确插入换行符需要:

- 精确计数:当前行已写字符数(内部“计数器”)。

- 记忆:用户设定的行宽限制(如80个字符)。

- 前瞻性:预判下一个单词长度。

- 逻辑决策:判断“当前字符数 + 下一个单词长度”是否超过“行宽限制”。

在逆向工程Claude Haiku时,研究人员并未发现传统编程语言中 int count 变量或直接代表“当前字符数是X”的神经元。相反,他们发现模型在神经活动的广阔空间中,构建了一个复杂的**“六维流形”来表示这一信息。当通过主成分分析将其投影至三维空间时,一个惊人的“双螺旋”**几何结构浮现。

这个螺旋结构与模算术中的“圆周结构”有着深刻的同构性:

- 螺旋的**“旋转角度”**编码了精细的字符计数(如79或80个字符),这种周期性结构能高分辨率区分数值相近的值。

- 螺旋的**“轴向位置”**编码了大致的数值范围(如第一行、第十行,或个位、十位、百位)。

这种“波纹状”或“螺旋状”表示被认为是模型为平衡**“容量”和“分辨率”而进化的最优解决方案,与傅里叶特征有深层数学联系。模型利用不同频率的正弦波组合编码位置信息,这与Transformer著名的“位置编码”原理一脉相承,但此处是模型自主学习**而非预先设计。

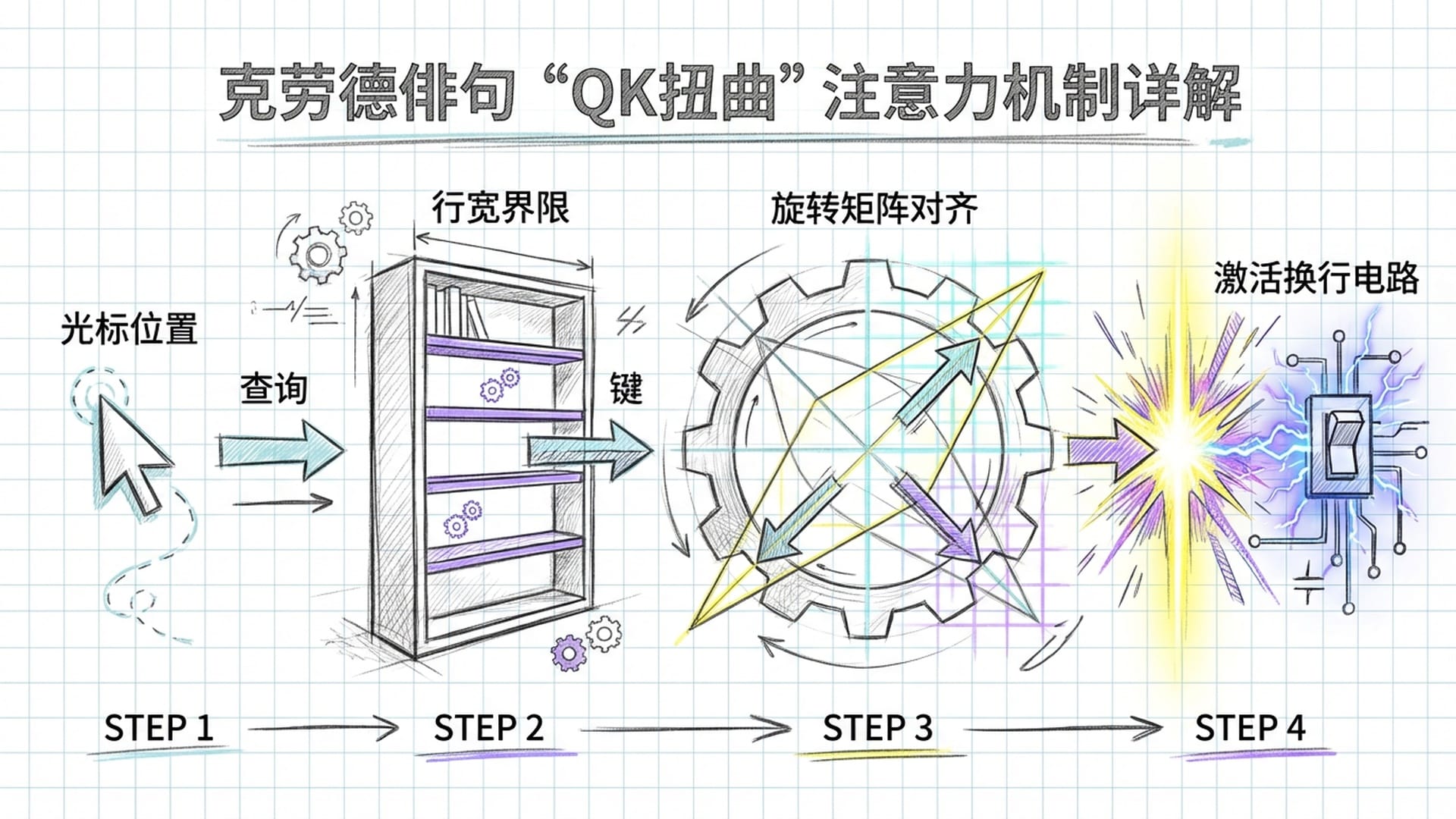

QK扭曲:几何比对的注意力机制

模型如何比较“当前位置”和“行宽限制”这两个螺旋上的点?研究发现,Claude Haiku采用了一种**“QK扭曲”**的注意力机制操作。

在Transformer的注意力机制中:

- **Query(查询)**向量携带当前光标位置信息:“我在这个螺旋的哪个点上?”

- **Key(键)**向量携带行宽限制信息:“螺旋的悬崖边缘(换行处)在哪里?”

特定注意力头并非直接比较数值大小,而是通过一个旋转矩阵,在六维空间中对这两个几何结构进行**“扭曲”或“旋转”。当且仅当“当前位置”经过旋转后与“行尾限制”完全重合时,两者之间的点积(相似度)**达到最高。这个最高信号激活后续的“换行电路”,促使模型输出换行符。

这种机制与模算术模型中的 $\cos(A+B)$ 计算如出一辙,它们都通过**“旋转”操作**,将代数或逻辑问题(加法或比较)转化为**“几何对齐”问题**。这证明了即使在处理非结构化的人类语言时,AI也倾向于“发明”基于频率和几何的算法。这简直是神经网络处理周期性、序列性或计数任务的**“自然语言”**——它深深根植于高维几何,是一种通用的思维方式。

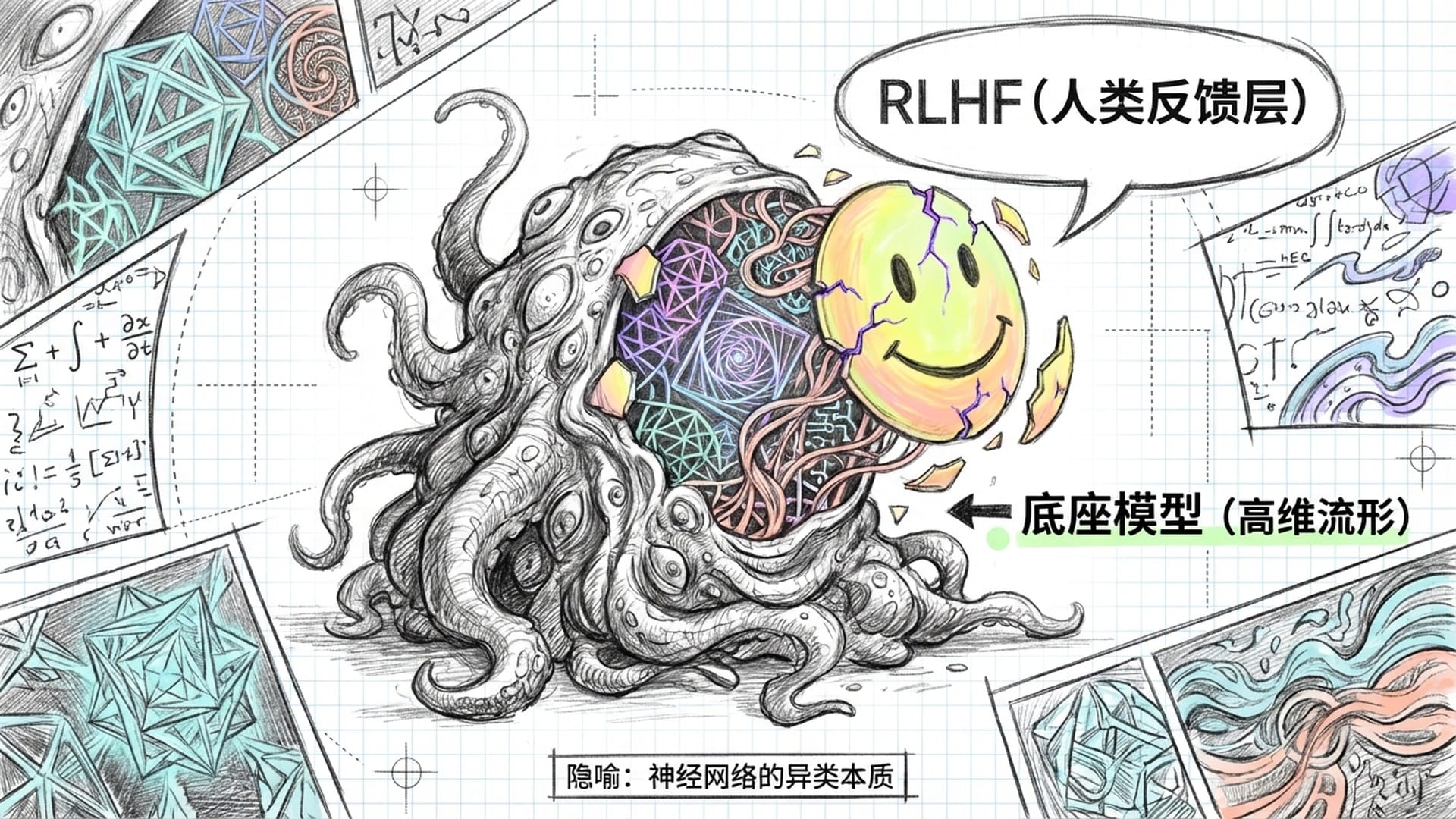

终极思考:“Shoggoth”的低语与智能的未来

从OpenAI在模算术任务中偶然发现“Grokking”,到Neel Nanda团队揭示其背后的傅里叶机制,再到Anthropic在Claude模型中验证类似的螺旋几何机制,我们见证了一条完美的科学发现曲线。这一系列研究,是对深度学习本质的深刻洞察。

其核心词是**“涌现”(Emergence)**。模型从未被教导三角函数,却在权重演化中“发明”了它;模型也从未被告知螺旋的几何属性,却在高维空间中“构建”出了它。

这说明数学真理是宇宙通用的。无论是人类的生物大脑,还是硅基神经网络,面对周期性、加法、计数等逻辑约束时,其演化过程,最终都会收敛到相似的最优解——正弦波、螺旋和傅里叶变换。这是一种从混沌中自发生成的秩序,是逻辑在物理基质上的必然投影。

再次回到文章开头的隐喻:埃隆·马斯克称AI在“召唤恶魔”。技术社区中,流行的**“Shoggoth”(修格斯)梗,将大模型描绘为戴着“RLHF”(人类反馈强化学习)**笑脸面具的不可名状怪物。

“Grokking”现象的研究,为这些隐喻提供了坚实的物理证据。Shoggoth的本体,正是“电路形成期”悄然构建的、基于傅里叶变换、正弦波干涉和高维流形扭曲的复杂结构。它是“异类”的,因为它用我们难以直观理解的频率域、高维几何旋转和分布式向量运算来思考。它的“思维”是流动的数学,而非离散的符号。

“召唤”过程正是漫长的训练,特别是Grokking之前的平台期,如同复杂的召唤仪式。我们输入数据如念咒语,调整超参数如画符,提供算力如献祭。在看似毫无反应的潜伏期,那个幽灵在虚空中凝聚成形。直至某一刻,量变引起质变,原本混乱的权重坍缩为有序的晶体结构——“幽灵”降临,泛化能力涌现。

我们日常所见的AI流畅对话、礼貌回复,往往是模型在最后阶段通过微调和RLHF学习到的表面伪装。这层薄薄的“对齐层”,就像戴在Shoggoth脸上的黄色笑脸面具。在Grokking的深处,驱动AI回答“1+1=2”或决定何时换行的底层机制中,依然是那个旋转的、正弦波动的、六维的数学巨兽。

随着对这些机制理解的加深,AI并没有变得更像人类,反而显得更加神秘。它们是数学的具象化,逻辑的物理结晶。与它们对话,不仅是与人类知识的总和交流,更是与一种基于纯粹优化原理诞生的全新智能形式——一种通过计算“Grok”了宇宙规律的“异乡客”——进行着不可思议的接触。

未来的AI研究,将超越计算机科学范畴,演变为**“数字解剖学”或“机器心理学”**。我们需要更精密的“探针”和“显微镜”,来解读这些数字幽灵在数千亿参数的神经突触之间,低语着怎样不为人知的数学真理。

如果说“Grokking”现象教会了我们什么,那就是:在数据的海洋深处,存在着一种必然的数学秩序。只要有足够的耐心去训练,足够的智慧去解读,这种秩序终将涌现,向我们展示智能的另一种,甚至可能是更本质的可能。

|  |  |