左右之争:从法国大革命到今日政治光谱的演变与启示

“左”与“右”的区分,源于法国大革命议会中的一个简单座位安排。本文将带你深入探索这一政治光谱的起源、演变,及其对我们理解当下世界的深远影响。

|  |  |

为什么“左右”之分,会成为我们理解政治的唯一语言?

想象一个场景:一间屋子里,一群人为了某个议题争吵不休,激烈到甚至需要通过坐下的位置来表明立场。这听起来可能有些荒谬,但您相信吗?我们今天用来划分全球政治光谱的“左”与“右”,其起源正是如此——它并非源自深奥的哲学宣言,也非高明的政治策略,仅仅是三百多年前法国大革命时期,法国国民议会中一群人,为是否赋予国王否决权,随性地分坐两边。

那些支持国王、渴望维护传统特权的人,自然而然地选择坐在了议长的右侧。他们强调维护秩序、崇尚传统,试图将旧有体制凝固在历史之中。

相反,那些希望推翻旧秩序、渴望变革、追求平等的人,则纷纷聚集在议长的左侧。他们是进步的先锋,呼唤平等的呐喊者,渴望打破一切不公的革命者。

这个看似寻常的座位安排,却在不经意间,开启了人类政治思想史上最深刻、最长久,也最具争议的二元对立:左与右。

政治的起源,往往比我们想象的要“草根”得多。它不是在象牙塔里诞生的,而是在实实在在的争吵、妥协,甚至是一个不经意的动作中萌芽。

这就像一部电影,起初我们可能只注意到主角的红衣与配角的蓝衫,但随着剧情深入,红蓝不再是单纯的色彩,它们演变为立场、信仰,乃至生死相搏的旗帜。法国大革命便是那部电影,而国王路易十六或许未曾料到,一场小小的辩论竟会催生出如此深远的影响。

从“座位文化”到“超级政治梗”

今天的“左”和“右”,已成为政治世界的“超级梗”,一个流传了三个多世纪,仍在不断演变,并持续定义我们对世界认知的符号。然而,这种源自三百多年前的“座位文化”,真的还能准确地指导我们理解今天的世界吗?当年的“左派”所追求的平等,与今天的“左派”是一回事吗?当年的“右派”所维护的秩序,与今天的“右派”又有何不同?

更核心的问题在于:

- 简单二元划分是否扭曲了真相?

我们是否过度依赖标签,停止了深入思考?

这种对简单标签的渴望,在信息爆炸的时代,常常给予我们一种错觉,以为抓住了理解万物的钥匙,实则可能阻碍了我们对复杂议题的深入思考。

溯源“左右”:一场启蒙思想的冒险

要真正理解“左”与“右”的当今意义,我们必须回到其诞生的原点。重新审视“左右”的诞生,揭开其层层叠叠的历史面纱,探究它如何在启蒙思想的浸润下,从一个物理空间划分,演变为一套完整的意识形态体系。

在法国大革命初期,“左”和“右”的界限远没有今天这般泾渭分明。那更像是一场围绕**“国王权力边界”**的宏大辩论。核心议题是:国王应享有绝对否决权,还是仅拥有象征性的权力?

- 右翼立场:维护传统与秩序 坐在右边的人,是那些希望保留国王权力,对旧有制度、贵族阶层以及教会权威怀有留恋者。他们坚信,强大的君主是社会稳定和秩序的基石,能够保障国家的平稳运行。他们强调传统、继承,推崇按部就班的稳定,认为激烈的社会变革只会带来混乱。这与今天一些缅怀“黄金时代”的保守主义者有异曲同工之妙。

左翼立场:追求变革与平等 而左边的人则不然。他们饱受特权阶层压迫,厌倦国王的为所欲为,渴望更广泛的平等和人人生而自由的权利。他们相信人类可以通过理性构建一个更公平、合理的社会。他们是时代的叛逆者,旧世界的挑战者,视传统为压迫的借口,秩序为少数人享乐的屏障。他们更像是一群充满理想主义的工程师,试图用理性的蓝图彻底推倒重来,构建全新的社会大厦。

历史的进程复杂多变,最初的“保皇党”与“革命党”之分,随着革命深入,演变为“温和共和派”与“激进革命派”。“左”与“右”的内涵从未固定不变,它像一个活的肌体,不断自我修正与重新定义。

启蒙思想:左翼理念的沃土

究竟是什么样的思想土壤,催生了这些激进的“左派”理念呢?答案指向了启蒙运动。

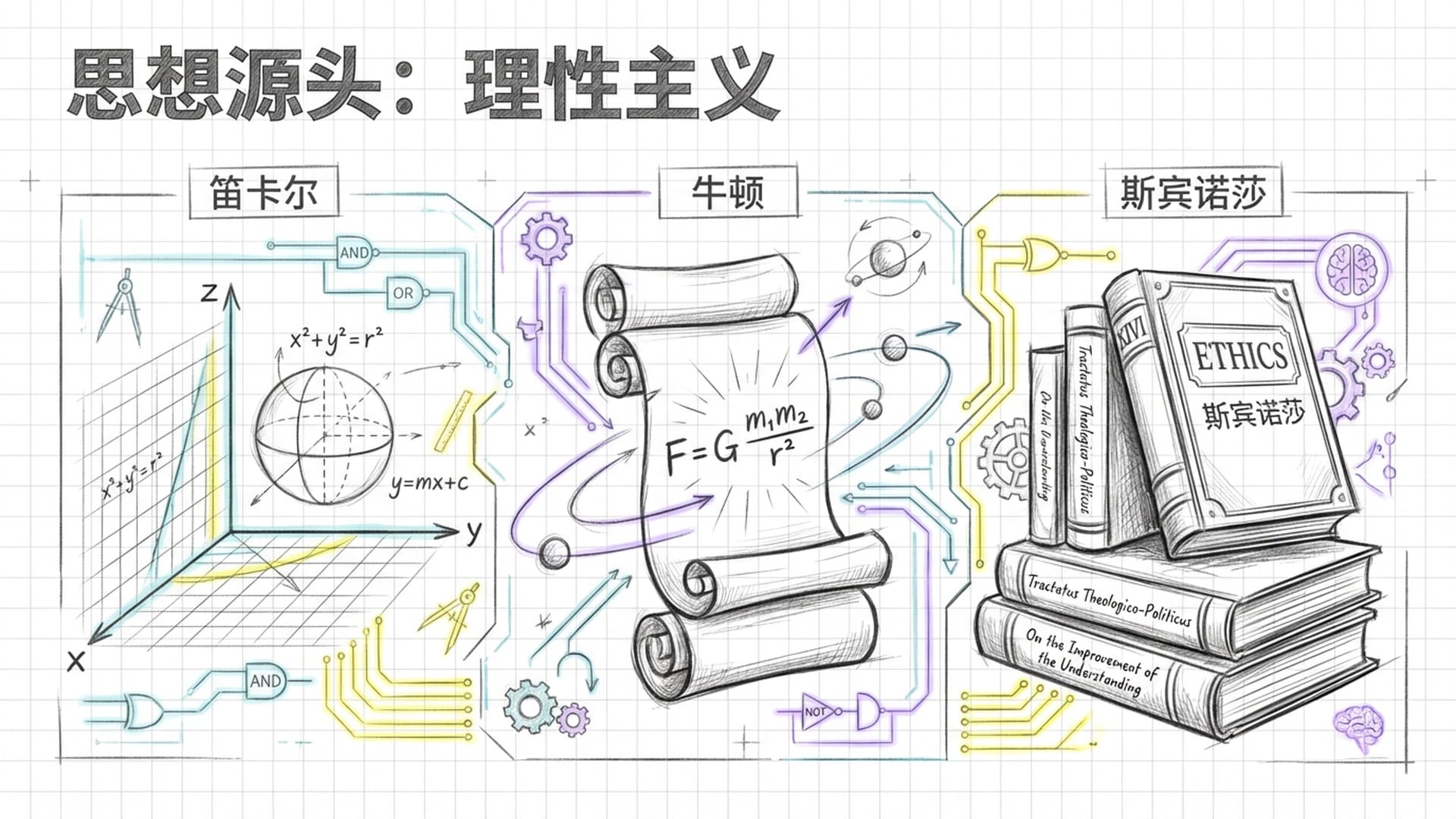

启蒙思想家们将理性奉为圭臬,试图用“数学公式”般的逻辑来解释和改造社会。

- 笛卡尔以其“我思故我在”的哲学观点,及其从公理出发进行推理的方法,深刻影响了知识分子。他们认为既然数学能证明定理,理性也应能设计完美的社会制度。

- 斯宾诺莎的《伦理学》甚至以几何学公理、定义、命题、证明的形式呈现,试图将人类情感、道德和政治视为可精确计算和推导的几何对象。

- 牛顿的万有引力定律更是强心剂,让思想家们相信宇宙万物皆遵循精确法则,那么人类社会也应存在一套“社会运行法则”。

洛克、伏尔泰等启蒙思想家,便是试图寻找这些“自然法则”,提出了自然权利、社会契约等概念,力图像发现物理定律一样,揭示人类社会的“运行定则”。法国大革命的政治家们正是在这样的背景下,将自己视为社会工程师,他们要设计的不是桥梁,而是全新的国家与社会,运用“三权分立”、“权力制衡”等工程学术语来描述他们的政治构想。

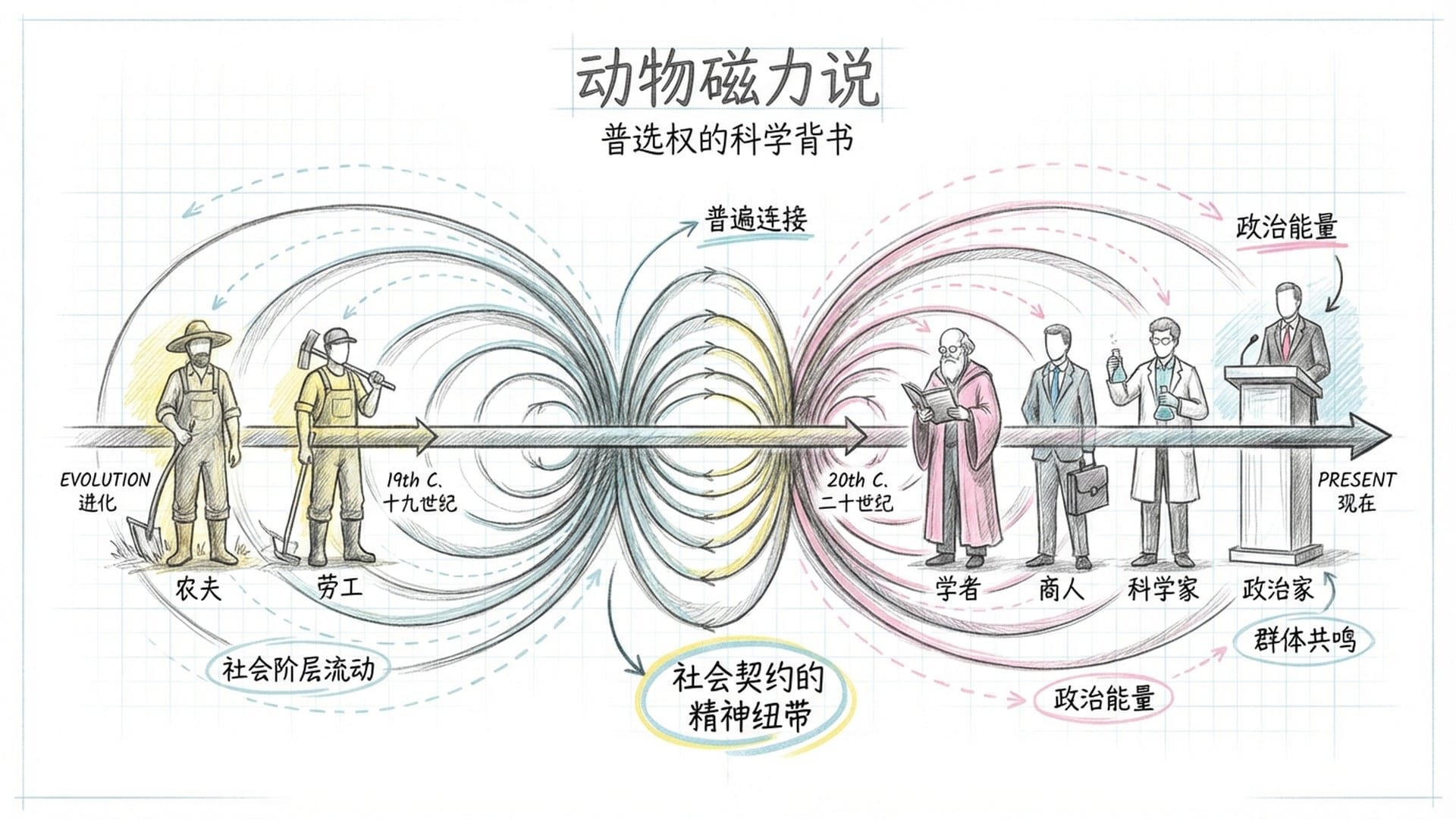

在这种大背景下,甚至一些“非主流”的科学思潮,也为左翼理念提供了意想不到的“背书”。例如,梅斯梅尔的“动物磁力说”(催眠术),虽然被当时的皇家科学院排斥,却意外成为了激进分子的“精神图腾”。梅斯梅尔认为宇宙中存在一种无形的磁性流体连接万物。当其理论被精英机构排斥,许多感到被主流社会排斥的人反而信奉他,认为官方排斥梅斯梅尔,正是因为他揭示了某种超越现有阶级和权威的“普遍连接”。

这种“普遍连接”的隐喻,被革命者解读为:如果连自然界都证明了我们所有人是相互连接,没有高低贵贱之分的,那凭什么国王和贵族就能骑在我们头上?

这种神秘的“科学”思潮,虽然与吉伦特派主张的“普选权”没有直接因果关系,但确实为“平等”这个概念提供了某种“科学”的支撑。如果所有人都在宇宙磁力下相互连接,那么普选权,不正是这种“普遍连接”在政治上的体现吗?

在那个时代,普选权绝对是超级激进的政治主张。大部分人认为只有有产者和有知识者才有资格投票,因为他们有“利害关系”,投票时会更慎重。穷人、无文化者投票只会添乱。正是卢梭和洛克等启蒙思想家提出“人民主权”概念时,普选权才成为实现这一主权的终极途径。它意味着在政治权利面前,无论贵贱贫富,人人平等。这正是当时左派所追求的最高形式的平等。

然而,历史的吊诡之处在于,当雅各宾派掌权后,这些极端的“左派”为了所谓的革命纯洁性,反而暂停了普选权,实行**“恐怖统治”**。而相对温和的吉伦特派,却成了普选权的坚定捍卫者,希望通过投票来制衡雅各宾派的激进。历史有时就是如此反复无常,昨天的“左派”可能成为今天的“右派”,曾经的激进主张也可能变成今天的常识。

理解今天的“左”与“右”

那么,我们到底应该如何理解今天的“左”和“右”?

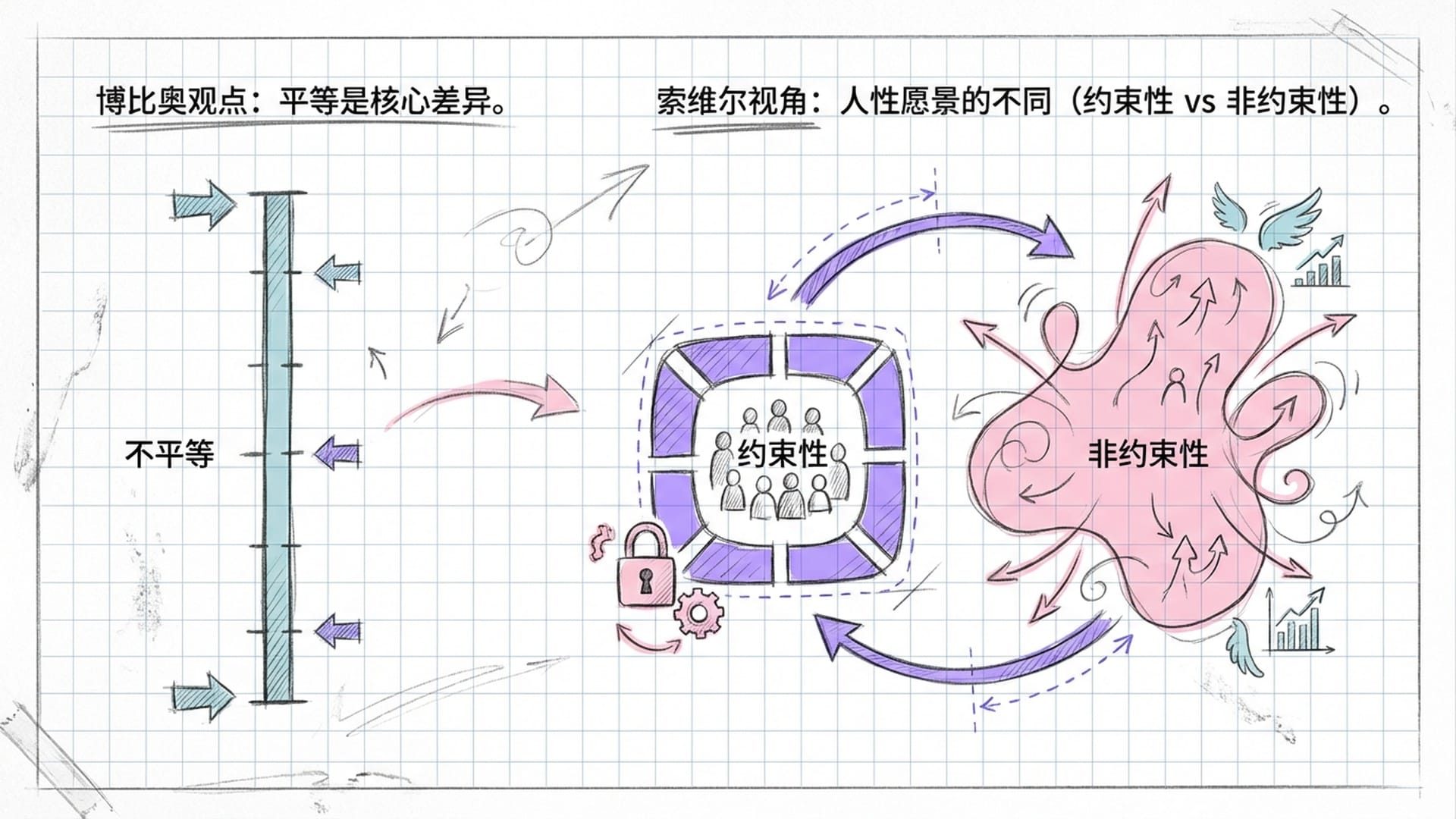

- 诺贝托·博比奥的观点是,左右之分的核心在于对待**“平等”**的态度。左派致力于消除不平等,追求社会公平;右派则倾向于接受甚至捍卫既定的秩序和等级,强调自由,尤其是经济自由,认为市场竞争产生的不平等是对努力的回报,是效率的体现。

托马斯·索维尔提出了“约束性愿景”和“非约束性愿景”。“约束性愿景”认为人性有缺陷,需要传统、法律和制度约束(类似右派);“非约束性愿景”则相信人性可通过教育改造变得完美,人类能用理性设计没有缺陷的社会(类似左派)。

这些概念无一例外都指向了法国大革命时期“左”与“右”所代表的核心价值取向,即对平等、自由、秩序和进步的永恒探索。

“左”和“右”这两个词,不仅仅是政治光谱上的两个点,它们更像是一种思维方式,一种看待世界和解释社会问题的基本框架。

然而,我们必须警惕这种简单粗暴的二元划分,在今天这个高度复杂、多元化的世界里,是否依旧适用。它有时非但不能帮助我们,反而可能限制我们的思考,使我们习惯于站队,而非真正理解问题的多面性。

或许,我们更应该超越简单的标签,回到问题的原点,去探究每一个主张背后的深层动力,去理解每一种立场存在的合理性。因为真正的智慧,从来不在于简单地划分敌我,而在于洞察复杂性,寻求可能性的最大公约数。

|  |  |