经济周期密码:繁荣与萧条的永恒轮回

通过300年经济历史和最新数据,解读经济周期规律。从密西西比泡沫到2008年危机,理解为何繁荣与衰退总是轮回。

经济生活为何总是在繁荣与衰退之间摇摆,如同坐上一趟永不停歇的过山车?这个问题并非现代社会的独有困惑,而是数百年来资本主义世界挥之不去的谜题。从郁金香狂热到南海泡沫,从大萧条的废墟到互联网泡沫的破灭,历史似乎总在重复着相似的剧本。每一次繁荣都伴随着非理性的狂热,每一次衰退都带来了巨大的痛苦与清算。这背后究竟是无序的混乱,还是隐藏着某种可以被理解的规律?

本报告的核心论点,源自对经济周期深刻洞察的断言:“萧条的唯一原因就是繁荣” 1。这一看似悖论的观点揭示了一个根本性的事实:每一次经济衰退的种子,都深植于前一轮繁荣的过度行为之中——过度的乐观、过度的信贷扩张和过度的投资。萧条并非凭空而降的灾难,而是对繁荣时期狂欢的必然清算,是经济系统自我修复、回归均衡的必经之路。

为了深入理解这一不息的节奏,本报告将开启一段穿越三百余年金融历史的实证之旅,其结构分为四个部分:

- 第一部分将以数据为锚,回溯四次关键的历史性繁荣与萧条周期,展示信贷、人性与创新的力量如何共同谱写了一幕幕相似的戏剧。

- 第二部分将深入思想的殿堂,剖析凯恩斯、哈耶克与熊彼特这三位经济学巨擘的理论,探讨他们对周期根源的深刻洞见与激烈辩论。

- 第三部分将整合历史与理论,构建一个多层次的分析框架,解构经济周期的内在驱动力、不同长度的波动节奏及其演进的四个阶段。

- 第四部分将理论付诸实践,分析在周期的不同阶段,各类资产和市场板块的历史表现,为理解财富波动提供一个数据驱动的视角。

本报告的目的并非提供一个预测下一次危机的“水晶球”,而是旨在构建一个持久的思维模型。通过理解经济周期的内在节律,我们或许可以在繁荣的顶点保持一份警惕,在萧条的谷底看到一丝希望,从而更理性地航行于这片永不停歇的经济海洋之中。

第一部分:狂热与恐慌的历史回响——四个世纪的数据考证

历史是理解经济周期的最佳实验室。尽管每一次危机的导火索和表现形式各不相同,但其内核——由信贷扩张、群体心理和新范式叙事共同驱动的泡沫及其破裂——却惊人地一致。本部分将通过对四个关键历史事件的定量分析,揭示这一反复出现的模式。

1.1 现代金融的黎明:密西西比与南海泡沫 (约1720年)

18世纪初,欧洲金融舞台上演了两场几乎同时发生、相互辉映的史诗级泡沫,它们共同定义了现代金融危机的原型。在法国,苏格兰金融家约翰·劳以国家信用为担保,发行纸币,并将其价值与拥有北美路易斯安那殖民地贸易垄断权的密西西比公司深度绑定 1。他描绘了一片遍地黄金的人间天堂,成功点燃了法国历史上第一次全国性的投机狂潮。

与此同时,在海峡对岸的英国,南海公司效仿了类似模式,通过承接政府巨额国债换取了对南美洲的贸易垄断权,同样向公众描绘了一幅通过奴隶和商品贸易就能赚取巨额利润的蓝图 1。这场狂热吸引了社会各阶层的参与,其中不乏当时最伟大的科学家艾萨克·牛顿。他最初曾投资获利并及时抽身,但眼见市场继续疯狂上涨,最终未能抵挡住诱惑再次入市,结果亏损了约2万英镑的巨款——这在当时相当于一个富裕家庭数十年的收入。牛顿为此留下了那句传世名言:“我能计算出天体运行的轨迹,却无法计算出人性的疯狂” 1。

这两场泡沫的量化数据极为惊人,清晰地勾勒出资产价格的抛物线式上涨与断崖式下跌。以南海公司为例,其股价在短短数月内经历了令人难以置信的波动:

- 1720年1月:股价约为128英镑 3。

- 1720年3月:上涨至330英镑 5。

- 1720年6月:飙升至890英镑 3。

- 1720年7-8月:达到超过1,000英镑的顶峰 5。

- 1720年9月:泡沫破裂,股价暴跌至150英镑 3。

在不到一年的时间里,南海公司股价上涨近8倍,随后又在几周内暴跌超过85%。这一过程完美诠释了金融泡沫的生命周期:一个引人入胜的新范式(国家支持的纸币、全球贸易前景)、宽松的信贷环境(新成立的银行体系)以及脱离现实基本面的集体狂热。最终,当少数理性者开始将纸面财富兑换为真实的黄金白银时,引发了所谓的“现金支付危局”——一场挤兑风暴,揭示了整个体系的偿付能力早已被远远透支,导致了系统性的崩溃 1。这两场泡沫事件,为后世所有金融危机提供了最初的、也是最经典的蓝本。

1.2 新生国家的阵痛:美国1837年大恐慌

19世纪初的美国,充满了机遇与梦想,尤其是在广袤的西部。政府以极低价格出售土地,加上一个几乎不受监管、各自为政的州立银行体系,共同催生了一场巨大的土地投机热潮 1。银行随意发放以土地为抵押的贷款和自家的银行券,形成了一个典型的正反馈循环:信贷扩张推动土地价格上涨,而升值的土地又能作为抵押品借到更多的信贷,进一步推高地价 1。

这场由信贷驱动的繁荣,最终被时任总统安德鲁·杰克逊的强硬政策所终结。杰克逊极度不信任纸币和银行家,他先是否决了美国第二银行(当时事实上的中央银行)的续期法案,随后在1836年颁布了著名的《硬币通告》(Specie Circular),规定购买政府土地必须使用黄金或白银支付 1。这一旨在抑制投机的政策,却像一记重锤,猛然敲碎了高速旋转的投机陀螺。

尽管那个时代的宏观经济数据远不如今天完备,但来自美国国家经济研究局(NBER)等机构的研究清晰地量化了这场危机的破坏力 10。

- 银行体系崩溃:在危机爆发后的几年里,美国850家银行中,有343家彻底倒闭,62家部分倒闭,超过40%的银行体系陷入瘫痪 14。州立特许银行的总资产在恐慌后的五年内缩水了45% 15。

- 投资断崖式下跌:实体经济遭受重创。危机爆发前的五年,美国人均实际投资年均增长率为6.6%;而在危机后的五年,这一数字骤降至年均-1.0% 15。

- 长期萧条:这场恐慌开启了一场持续到19世纪40年代中期的严重经济萧条,期间工资和物价普遍下跌,失业率飙升,经济活动陷入停滞 14。

1837年大恐慌是经济周期历史中的一个关键案例。它不仅展示了在高度杠杆化的系统中,突兀的信贷紧缩政策可能带来的灾难性后果,更深刻地暴露了一个缺乏统一的、能扮演“最后贷款人”角色的中央银行的金融体系是何等脆弱。当恐慌来临时,各自为战的银行体系如同一盘散沙,最终导致了系统性的内爆 1。

1.3 “大崩盘”:1929年股市崩溃与大萧条的解剖

20世纪20年代的美国,被称为“咆哮的二十年代”。汽车、收音机等新技术产品普及,消费信贷应运而生,华尔街进入了前所未有的大牛市。人们普遍相信,美国已经进入了一个“永久繁荣的新时代” 1。这种乐观情绪,加上宽松的信贷环境,特别是仅需支付10%本金的“保证金交易”模式,为股市投机提供了极高的杠杆,将整个市场变成了一座建立在沙滩上的城堡 1。

1929年10月的股市崩盘,并非危机的全部,而仅仅是多米诺骨牌倒下的第一块。真正的灾难在于,股市的崩溃通过脆弱的银行体系,迅速传导至整个实体经济。

来自美国联邦储备系统等权威机构的数据,精确地记录了这场经济浩劫的深度和广度:

- 经济产出锐减:从1929年到1933年,美国实际国内生产总值(GDP)萎缩了惊人的29%,经济规模缩水近三分之一 17。

- 失业率灾难:失业率从1929年约4%的健康水平,飙升至1933年25%的峰值,这意味着每四个劳动力中就有一个失业 17。

- 银行体系的覆灭:从1930年到1933年,超过7,000家银行倒闭,约占当时银行总数的三分之一,导致了严重的信贷紧缩 17。

- 通缩死亡螺旋:物价的持续下跌(消费价格下降25%)加重了债务人的实际负担,并抑制了消费和投资,使经济陷入了“需求萎缩-物价下跌-债务负担加重-需求进一步萎缩”的恶性循环 1。

大萧条是现代经济史上最具毁灭性的事件,也是对“繁荣孕育萧条”这一核心论点的终极证明。它无可辩驳地展示了金融市场的过度杠杆如何制造系统性风险,以及当这种风险爆发时,银行体系的崩溃如何能将一场金融危机放大为一场席卷全国、持续近十年的经济灾难。更重要的是,这场危机直接催生了现代宏观经济学的诞生,并引发了凯恩斯与哈耶克之间关于经济周期根源与对策的世纪之辩,我们将在第二部分详细探讨。

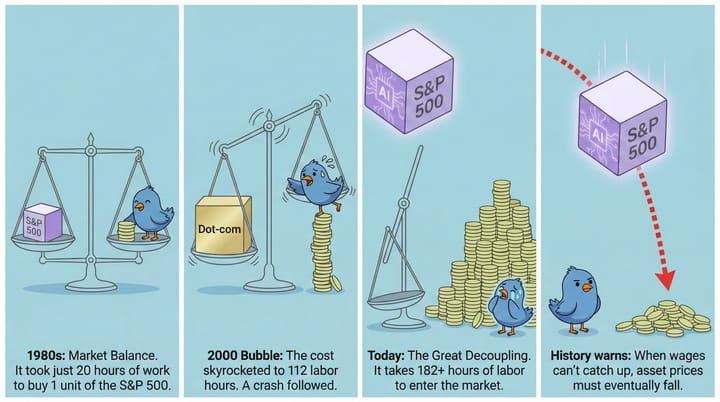

1.4 “新经济”泡沫:互联网时代的非理性繁荣 (1995-2002)

历史在20世纪末再次上演。互联网的出现,无疑是一场堪比铁路和电力的技术革命,它彻底重塑了商业和信息传播的模式。人们再次相信“这次不一样了”,传统的估值标准(如盈利)被抛弃,取而代之的是“眼球数”和网站点击率等新指标 1。在廉价资本和媒体狂热的助推下,任何名字后缀加上“.com”的公司似乎都能轻易获得巨额融资和惊人的市场估值 19。

这场“新经济”狂潮的量化指标,集中体现在以科技股为主的纳斯达克综合指数上:

- 指数飙升:从1995年到2000年3月,纳斯达克指数上涨了近600%,从不足1,000点飙升至2000年3月10日5,048.62点的历史高位 19。

- 估值泡沫:在顶峰时期,纳斯达克指数的市盈率(P/E ratio)高达200倍,远超历史正常水平,也超过了日本资产泡沫时期的峰值 21。

- 泡沫破裂:当投资者最终意识到绝大多数互联网公司无法将流量转化为利润时,信心开始崩塌。从2000年3月的顶峰到2002年10月的谷底,纳斯达克指数暴跌了76.81%,跌至1,139.90点,抹去了泡沫时期所有的涨幅,市场总市值蒸发了约5万亿美元 19。

互联网泡沫的故事,是南海泡沫和铁路狂热的现代翻版。它再次印证了,无论技术多么具有革命性,驱动经济周期的古老力量——对未来的美好叙事(创新)、群体性的贪婪与恐惧(心理)以及廉价的资金(信贷)——依然不变。经济周期的戏剧只是换上了新的时代戏服,在历史的舞台上反复上演 1。

一个值得注意的现象是,这些看似纯粹破坏性的泡沫,往往会留下具有长期生产价值的基础设施。19世纪的铁路狂热,在毁灭了无数投资者的同时,为美国留下了一个统一的国家运输网络 1。同样,20世纪末的互联网泡沫,在烧光了数万亿风险资本后,为世界留下了一个庞大的、超前建设的光纤网络。正是这种泡沫破裂后变得极其廉价的数字基础设施,才为后来的Web 2.0、移动互联网和云计算时代的到来铺平了道路 21。这揭示了经济周期一个更深层次的面向:泡沫的非理性繁荣,在某种程度上可以被视为一种混乱但有效的资本形成机制,为下一轮长期的技术创新浪潮奠定了物质基础。这与我们将在第二部分探讨的熊彼特“创造性破坏”理论不谋而合。

此外,回顾这四次危机,可以观察到系统性风险的演变轨迹。早期的南海泡沫,其影响主要局限于英国的金融体系。1837年大恐慌则展示了风险如何通过一个国家的银行网络进行传染。大萧条则标志着危机通过国际贸易和金融渠道,首次实现了全球化蔓延 23。而互联网泡沫及其后的2008年全球金融危机,则表明在现代全球化的资本市场中,风险的传播速度更快、范围更广,并且常常隐藏在复杂的金融衍生品中,变得更加难以追踪和控制。周期的基本驱动力未变,但其破坏的杠杆和传导机制却随着金融的深化而不断演进。

表1:历史上主要金融危机的量化分析

第二部分:探寻规律的伟大争论——解读周期的理论学派

历史反复上演的繁荣与萧条,促使经济学家们不断求索其背后的根本原因。从对大萧条的深刻反思中,诞生了关于经济周期的三大主流理论学派,它们分别从需求、信贷和创新三个不同的维度,为我们理解这个复杂现象提供了深刻的洞见。

2.1 凯恩斯革命:总需求、动物精神与干预主义的理由

在20世纪30年代大萧条的废墟之上,英国经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯的思想如同一场革命,彻底颠覆了此前占据主导地位的古典经济学。古典经济学认为市场能够通过价格的灵活调整实现自我均衡(即萨伊定律,“供给创造自身需求”),但大萧条中持续的大规模失业和生产过剩,显然与此理论相悖 1。

凯恩斯指出,问题的核心在于总需求不足 24。总需求由消费、投资、政府支出和净出口四部分构成。在经济衰退期间,不确定性会侵蚀消费者和企业家的信心,凯恩斯将其称为“动物精神”(animal spirits)的衰退,导致人们减少消费和投资,转而持有现金 1。由于工资和价格具有“粘性”,无法迅速下降以出清市场,经济便会陷入一个总需求不足、产出下降、失业增加的恶性循环中,并且可能长期无法自行修复 25。

基于此诊断,凯恩斯提出了革命性的政策处方:既然私人部门的需求陷入了瘫痪,政府就必须扮演“最后消费者”的角色 24。通过积极的财政政策——例如增加公共工程开支、减税——政府可以直接增加总需求,打破通缩螺旋,重振市场信心。在凯恩斯看来,经济体就像一部机器,当它运转不畅时,需要政府这位“维修工”去踩一下油门 1。凯恩斯主义经济学为二战后西方国家普遍采用的“需求管理”宏观调控政策奠定了理论基础,其核心思想是政府干预能够也应该被用来平抑经济的剧烈波动 24。

2.2 奥地利学派的反击:哈耶克、不当投资与廉价信贷的危害

与凯恩斯针锋相对的,是以弗里德里希·哈耶克为代表的奥地利经济学派。他们认为,经济周期的根源恰恰不在于市场失灵,而在于政府,特别是中央银行对货币的干预 1。

奥地利学派的商业周期理论(ABCT)认为,在自由市场中,利率是协调储蓄与投资的关键价格信号。当中央银行为了刺激经济而人为地压低利率,使其低于由真实储蓄决定的“自然利率”时,就向市场发出了错误的信号 27。企业家们会误以为社会上的可用储蓄增加了,从而开始启动大量原本不可行的、过于长期的投资项目,例如建造更多的工厂、摩天大楼或进行房地产开发。这种由廉价信贷催生的繁荣,被称为**“不当投资”(malinvestment)** 27。

这种繁荣是虚假的、不可持续的,因为它扭曲了经济的资本结构,使其变得“头重脚轻”——过多的资源被配置到了远离最终消费的资本品生产环节 29。当通胀压力最终迫使中央银行收紧货币政策,或者当这些不当投资的真实面目暴露时,泡沫就会破裂,经济随之陷入衰退。

在奥地利学派看来,衰退并非坏事,而是一个必要且健康的清算过程。市场正在通过这个过程,自发地纠正此前因错误利率信号犯下的错误,淘汰不当投资,使资源重新配置到符合消费者真实偏好的领域 27。因此,任何政府的救市行为,无论是财政刺激还是进一步的货币宽松,都只会阻碍这个必要的清算过程,让问题变得更糟,如同给一个需要排毒的病人继续喂食垃圾食品 1。

凯恩斯与哈耶克的辩论,本质上是关于宏观与微观、短期与长期的根本分歧。凯恩斯从宏观总量的角度出发,关注如何解决眼前的失业问题;而哈耶克则从微观个体的决策和资本结构的视角出发,强调维持长期经济结构健康的重要性。这一分歧至今仍在深刻影响着全球的宏观经济政策辩论。

2.3 熊彼特的风暴:创新、企业家与“创造性破坏”

奥地利裔经济学家约瑟夫·熊彼特为经济周期理论提供了第三个独特而深刻的视角。他认为,驱动资本主义经济发展的根本动力,既非总需求,也非货币政策,而是创新 1。

熊彼特所说的创新,范畴极广,不仅包括技术发明,还包括新的生产方法、新的市场、新的原材料来源和新的组织形式(如垄断的形成或打破) 33。他观察到,这些重大的创新并非平稳、连续地发生,而是像浪潮一样,一波一波地到来。每一波大的创新浪潮(如蒸汽机、铁路、电力、互联网),都会催生新的产业,带来巨大的投资机会,从而开启一个长达数十年的经济繁荣期 1。

然而,熊彼特用一个听起来有些残酷的词来形容这个过程——“创造性破坏”(Creative Destruction) 35。当新的产业、新的技术兴起时(创造),必然会淘汰那些建立在旧技术基础上的旧产业、旧企业和旧工作岗位(破坏) 39。例如,汽车的出现摧毁了马车制造业,电子商务的兴起冲击了传统零售业。

在这个理论框架下,经济周期,特别是那种长周期的波动,本质上就是这种“创造性破坏”过程的体现。繁荣是创新浪潮被大规模应用和扩散的阶段;而衰退和萧条,则是旧的经济结构被打破,新的经济结构正在建立的痛苦调整期 1。因此,在熊彼特看来,衰退同样具有其积极意义——它是经济体新陈代谢、实现结构升级和长期增长的必要环节。推动这一切的核心角色,是企业家——他们是洞察并执行创新、打破旧均衡、推动经济向前发展的关键人物 32。

这三大理论学派并非相互排斥,而是从不同层面揭示了经济周期的复杂性。凯恩斯聚焦于总需求和群体心理的短期波动,哈耶克聚焦于货币信贷对资本结构的中期扭曲,而熊彼特则聚焦于技术创新对经济结构的长期重塑。一个完整的周期图景,需要将这三种力量结合起来进行考察。

表2:经济周期理论学派核心观点对比

第三部分:解构周期——模型、驱动力与人性

综合历史的教训与理论的争鸣,我们可以构建一个更加立体和完整的分析框架。经济周期并非由单一因素决定,而是多种力量、多种节奏相互叠加、共同作用的结果。理解这个复杂系统,需要一个整合性的工具箱。

3.1 三大核心引擎:信贷、心理与创新的合力

如前文所述,试图用单一原因解释所有经济周期是徒劳的。一个更具解释力的模型,是将周期视为三大核心驱动力相互作用的产物 1:

- 信贷周期 (The Credit Cycle):这是周期的“燃料”。银行信贷的扩张与收缩,是现代经济中最主要的波动来源。当银行愿意并能够提供充足而廉价的信贷时,企业的投资和个人的消费就会被激发,推动经济走向繁荣。但信贷的过度扩张必然导致债务累积和资产价格泡沫。当债务达到不可持续的水平,或者银行出于风险考虑开始收缩信贷时,经济就会逆转,走向衰退。这与奥地利学派的洞见一脉相承。

- 心理周期 (The Psychological Cycle):这是周期的“放大器”。传统经济学往往假设人是理性的,但现实中,人的决策深受情绪影响。从众、贪婪、恐惧等深植于人性的心理因素,会极大地放大信贷周期带来的影响。在繁荣期,乐观情绪会相互传染,形成“羊群效应”,推动资产价格远超其内在价值。在衰退期,恐慌情绪同样会迅速蔓延,导致资产被不计成本地抛售,加剧市场的崩溃。这正是凯恩斯“动物精神”理论的核心。

- 创新周期 (The Innovation Cycle):这是周期的“引擎”或“火花”。正如熊彼特所指出的,重大的技术革新会开启长达数十年的投资和增长周期。一项革命性技术的出现,会激发乐观的心理预期,从而吸引大量的信贷投入,最终形成一个巨大的繁荣与萧条周期。从铁路到互联网,历史一再证明了这一点。

这三大驱动力相互交织,互为因果。理解它们的互动模式,是把握经济周期精髓的关键。

3.2 节奏的交响:基钦、朱格拉与康德拉季耶夫周期的叠加

经济的整体波动,并非单一频率的正弦波,而更像是一首由多种节奏构成的复杂交响乐。经济学家们识别出了至少三种不同长度的周期,它们同时存在,相互叠加,共同构成了我们所观察到的复杂图景 1。

- 基钦周期 (Kitchin Cycle):这是最短的周期,长度约为3至5年,也被称为“存货周期” 42。它主要由企业的存货管理驱动。当经济向好时,企业会增加生产,导致存货增加。如果市场需求未能跟上,存货就会积压,企业被迫削减生产以清理库存,从而导致一个短暂的经济放缓。这个过程就像商店老板在“进货多了”和“进货少了”之间摇摆。

- 朱格拉周期 (Juglar Cycle):这是中等长度的周期,约为7至11年,也被称为“设备投资周期” 42。它主要由企业的固定资产投资,特别是机器设备的更新换代驱动。机器设备有一定的使用寿命,当大量设备在同一时期达到使用年限需要更换时,就会引发一波投资高潮,带动经济繁荣。我们之前讨论的大多数19世纪的经济危机,都属于这个范畴。

- 康德拉季耶夫周期 (Kondratiev Wave):这是最长的周期,长度约为45至60年,也被称为“技术创新长波” 45。其驱动力正是熊彼特所描述的“创造性破坏”——由基础性的、革命性的技术创新(如蒸汽机、铁路、电力、信息技术)所引领的长期繁荣与衰退。

理解这个三周期叠加模型至关重要。例如,熊彼特认为,1929年开始的大萧条之所以如此严重,正是因为基钦周期、朱格拉周期和康德拉季耶夫周期的谷底恰好在同一时间点重合,形成了“三谷共振”的破坏性效应 39。这个模型解释了为什么有些衰退是温和而短暂的(可能只是一个基钦周期的调整),而另一些则是深刻而持久的。

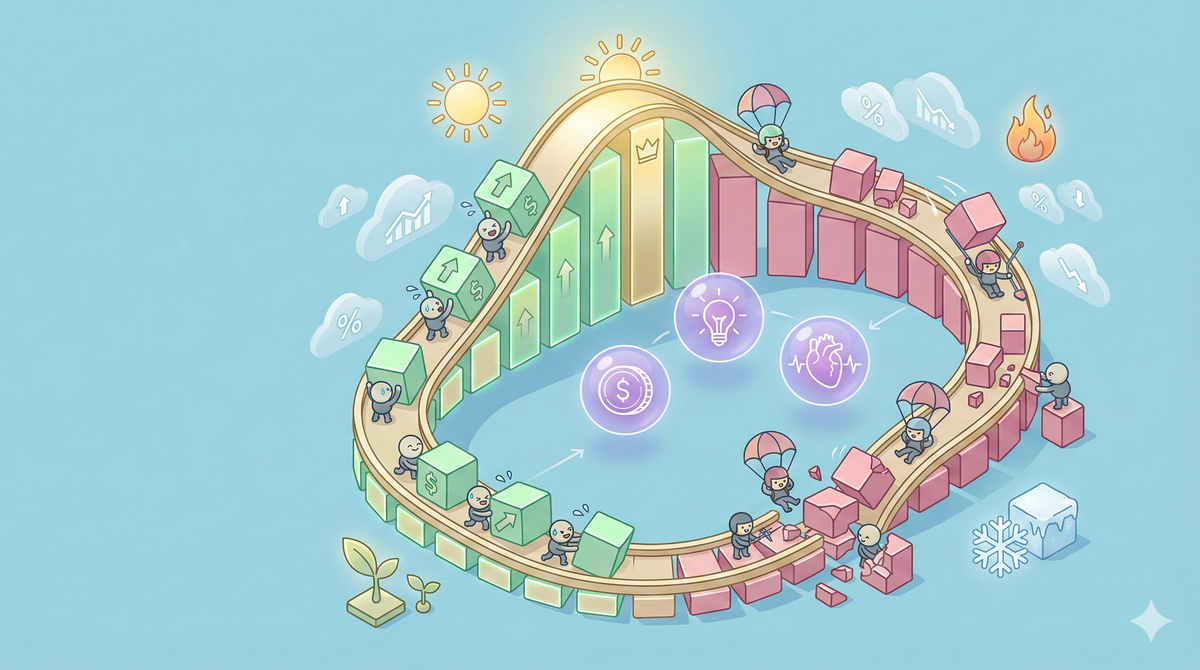

3.3 经济的四季:一个实用的分析框架

为了将这些复杂的理论转化为可操作的分析工具,我们可以将一个典型的商业周期划分为四个阶段,如同四季更迭 1。这个模型被包括富达投资(Fidelity)在内的许多金融机构用于宏观分析和资产配置 49。

- 早期阶段 (复苏期):这是经济从衰退谷底反弹的阶段。经济活动(如GDP、工业产出)由负转正并加速增长。企业利润快速回升,信贷开始增长,但通胀压力较低,货币政策仍然保持刺激性。

- 中期阶段 (扩张期):这通常是周期中最长的阶段。经济增长势头强劲且具有自我持续性,但增速趋于温和。信贷增长稳健,企业盈利健康,货币政策逐渐转向中性。

- 晚期阶段 (过热期):经济活动达到顶峰,增长率虽然仍为正,但开始放缓。产能利用率接近极限,劳动力市场紧张,通胀压力明显上升,导致货币政策开始收紧。

- 衰退阶段 (收缩期):经济活动开始收缩,GDP出现负增长。企业利润下降,信贷枯竭,失业率上升。为了应对衰退,货币政策会转向宽松,为下一轮复苏播下种子。

这个“经济四季”模型为我们判断当前经济所处的阶段,以及预测接下来可能向哪个方向演变,提供了一个清晰、实用的路线图。它也是我们将在第四部分中进行资产配置分析的基础。

从更深层次看,这三种不同长度的周期展现出一种分形(fractal)特征。无论是基钦周期的库存管理,朱格拉周期的设备投资,还是康德拉季耶夫周期的技术革命,其背后都遵循着一个相似的模式:乐观预期导致过度投资,过度投资导致产能过剩,最终通过痛苦的调整实现出清。从仓库管理员到企业CEO,再到整个社会,同样的群体心理和行为模式在不同的时间尺度上反复上演。这或许表明,在三大核心引擎中,根植于人性的心理周期,可能是最为根本和普适的驱动力。

第四部分:驾驭周期之舟——资产配置与市场行为

理解经济周期的宏观图景,最终是为了指导微观的投资决策。历史数据显示,不同的资产类别和股票板块在经济周期的不同阶段,会表现出截然不同的、具有规律性的行为模式。本部分将利用来自富达投资等机构的长期历史数据,为驾驭周期之舟提供一份数据驱动的航海图。

4.1 大类资产的周期轮动:数据驱动的指南

大类资产配置是投资组合的基石。历史数据显示,股票、债券和现金这三大核心资产类别,在经济周期的四个阶段中存在着明显的轮动效应。富达投资对1962年以来数据的研究,清晰地揭示了这一规律 49。

- 早期阶段 (复苏期):这是股票表现最佳的时期。经济从谷底反弹,企业盈利预期大幅改善,同时利率仍然处于低位,为股票提供了最有利的宏观环境。历史数据显示,在这一阶段,股票的年化平均回报率超过20%。

- 中期阶段 (扩张期):股票依然是表现最好的资产,但其领先优势有所收窄。随着经济稳步增长,企业盈利持续向好。在此阶段,股票的年化平均回报率约为14%。

- 晚期阶段 (过热期):市场开始为即将到来的衰退定价。不断上升的通胀和利率对股票和债券都构成了压力。在此阶段,股票市场的年化平均回报率降至约5%。由于利率上升,短期现金的吸引力增加,其表现往往优于长期债券。

- 衰退阶段 (收缩期):这是债券(特别是高信用等级的政府债券和公司债)的黄金时期。随着经济收缩,央行开始降息,导致债券价格上涨。同时,投资者的避险情绪升温,纷纷涌入安全的债券资产。相反,股票则表现最差,历史年化平均回报率为**-15%**。

这一清晰的轮动模式背后,是各类资产对宏观经济变量(增长、通胀、利率)不同敏感性的体现。理解并运用这一模式,是进行战略性资产配置、穿越周期的关键。

表3:历史上大类资产在不同经济周期阶段的平均年化回报率

资料来源:基于富达投资对1962年以来数据的分析 49。

4.2 股市板块的四季轮换:识别周期性与防御性领头羊

在股票市场内部,不同行业的表现也遵循着清晰的周期性轮换规律。我们可以将股票板块大致分为两类:周期性板块(对经济增长敏感)和防御性板块(需求相对稳定)。富达投资的研究同样为我们揭示了各板块在周期中的领涨和领跌规律 49。

- 早期阶段的领涨者 (强周期性):随着经济复苏和利率下降,对经济最敏感的板块率先受益。非必需消费品(如汽车、零售)、房地产和金融通常表现最佳。历史上,非必需消费品板块在1962年以来的每一次早期阶段都跑赢了市场。

- 中期阶段的领涨者 (成长与投资):当经济扩张进入稳定期,企业开始增加资本支出。信息技术板块(特别是半导体和硬件)往往在这一阶段接棒领涨。

- 晚期阶段的领涨者 (通胀对冲):经济过热,通胀抬头,大宗商品价格上涨。能源和原材料等对冲通胀的板块在这一阶段表现出色。

- 衰退阶段的领涨者 (防御性):当经济收缩时,投资者寻求盈利稳定的避风港。公共事业、医疗保健和必需消费品(如食品、饮料)等防御性板块,因其提供的产品和服务需求刚性较强,通常表现最为抗跌,甚至实现相对正收益。

这种板块轮动现象,深刻反映了市场对经济基本面变化的预期。它不仅是对当前经济状况的反应,更是对未来经济走向的提前定价。

表4:历史上股票市场板块在不同经济周期阶段的表现

资料来源:基于富达投资的历史数据分析 49。

4.3 中央银行的挑战:在增长与稳定间走钢丝

本报告的讨论最终回到了现代经济周期的核心管理者——中央银行身上。央行的主要职责是在促进充分就业和维持物价稳定这两个目标之间取得平衡,这本身就是一个极其困难的任务 1。

- 凯恩斯与哈耶克的两难:央行的每一次决策,都像是在凯恩斯和哈耶克的理论之间走钢丝。当经济衰退时,为了促进就业,央行需要降息、放松货币(凯恩斯方案),但这可能会为未来的信贷泡沫和不当投资埋下隐患(哈耶克警告)。当经济过热、通胀高企时,为了稳定物价,央行又需要加息、收紧货币,但这又可能扼杀经济增长,甚至引发一场不必要的衰退。

- 政策时滞的挑战:更困难的是,货币政策从出台到对实体经济产生效果,存在着漫长且不确定的时滞。这就像驾驶一艘巨轮,当你转动舵盘时,船头可能要过很久才会真正开始转向 1。如果决策过晚或力度过猛,就很容易矫枉过正,反而加剧经济的波动。

因此,尽管现代宏观调控体系相比过去已经有了长足的进步,但中央银行想要完全熨平经济周期,依然是一个几乎不可能完成的任务。政策失误本身,也成为了周期波动的一个重要来源。

结论:拥抱一个生命经济体的脉搏

穿越三百年的历史迷雾,探寻伟大思想的理论交锋,再到解构周期的内在机制,我们最终回到了最初的起点:经济周期是资本主义经济体一个内生的、不可避免的特征。本报告的核心论点——“萧条的唯一原因就是繁荣”——在历史数据和理论逻辑中得到了反复印证。繁荣时期的乐观情绪、信贷扩张和创新叙事,共同为随后的衰退准备了所有的条件。

必须强调的是,本报告提供的分析框架,无论是三周期叠加模型还是经济四季轮动,都并非用于精确预测市场拐点的“水晶球”。经济是一个典型的复杂动态系统,充满了反馈循环和非线性关系。一个看似不起眼的事件,都可能在特定环境下被放大,引发全局性的风暴,这正是“蝴蝶效应”的体现 1。因此,任何试图对经济进行机械式预测的努力,都注定会失败。

那么,研究经济周期的价值何在?其真正的目的,不在于预测,而在于准备和认知。

- 认知,是认识到我们身处其中的经济系统具有其内在的节律。理解这一节律,可以帮助我们在繁荣的顶峰,当所有人都在高喊“这次不一样”时,保持一份理性的警惕;在萧条的谷底,当悲观情绪弥漫时,看到结构性出清后新机会的萌芽。

- 准备,是基于这种认知,构建更具韧性的投资组合和商业战略。通过理解不同资产和行业在周期中的行为模式,投资者可以进行动态的、逆周期的资产配置,以平滑长期回报,并降低极端事件的冲击。

最终,我们可以用一个诗意的比喻来总结:经济周期就像是经济体自身的心跳。扩张与收缩,繁荣与萧条,如同心脏的舒张与收缩,是维持一个生命系统活力的内在节律。一个完全没有波动的经济,一条心跳永远是直线的经济,可能本身就是一个僵化的、没有生命力的经济 1。我们研究周期的目的,或许不是为了彻底消除它,而是为了更好地理解它的节奏,与它的脉搏共振,从而更智慧地航行在这片充满活力、也充满挑战的经济海洋中。