最高法院裁定特朗普关税违宪:两百年宪政传统的当代重演

美国最高法院以6比3裁定特朗普IEEPA关税违宪,背后是两百年司法审查权的实战检验。特朗普还有哪些备用牌?1750亿退款又将流向谁的口袋?

|  |  |

2026年2月20日,一件足以改变全球贸易格局的大事悄然落定。美国最高法院以六比三的投票,判定特朗普援引《国际紧急经济权力法》(IEEPA)加征的关税违宪。注意,这不是某个地方法院的临时裁定,不是某个上诉法院的中间结论——这是最高法院的终审判决,没有上诉的余地。

消息一出,市场立刻用真金白银作出了回应。

标普500涨0.7%,纳斯达克涨0.9%,道琼斯涨230点,亚马逊涨2.6%,Etsy单日暴涨8.4%。华尔街的逻辑很简单:规则回来了。

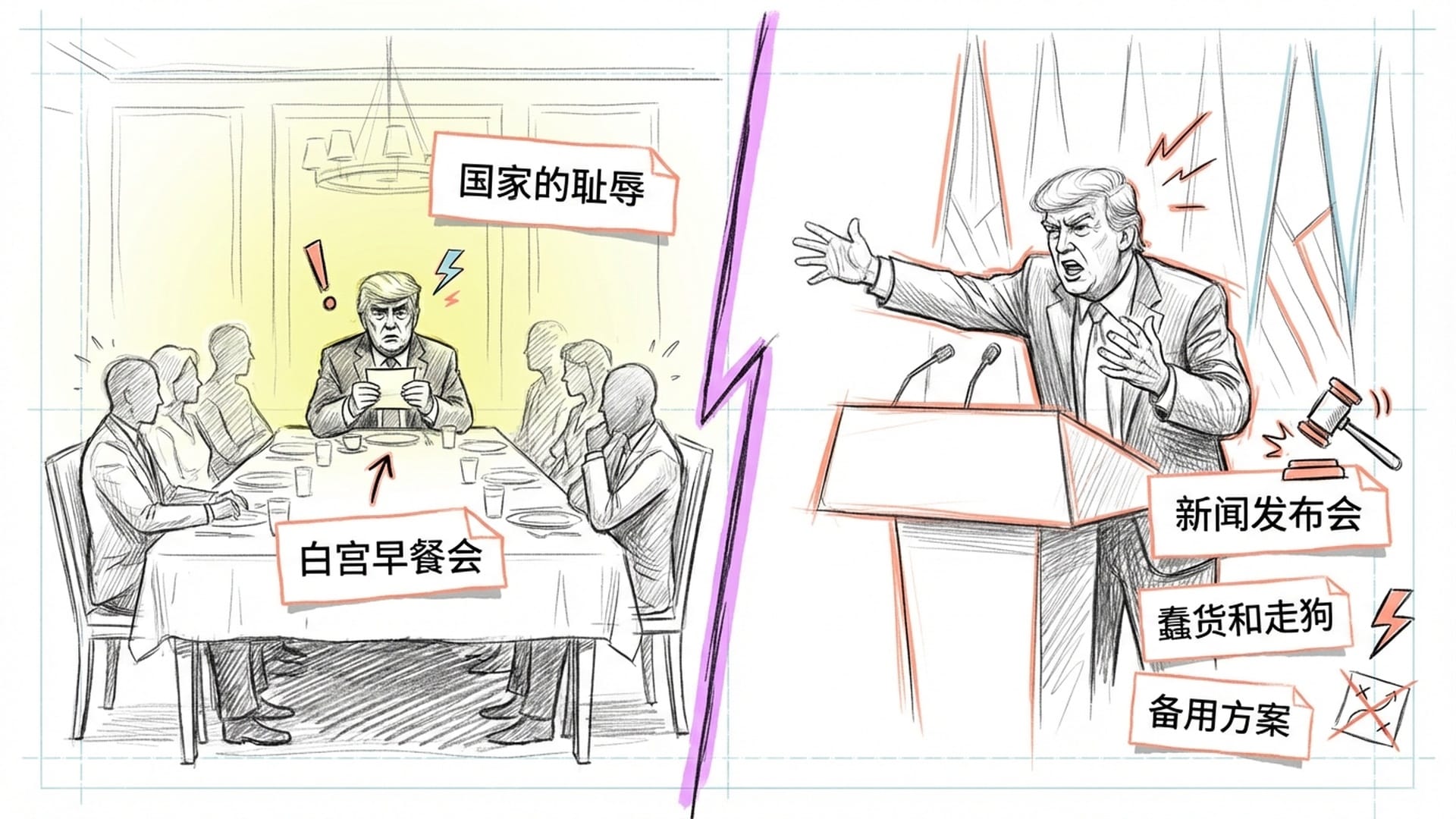

而此时的特朗普,正在白宫与各州州长共进早餐。一张纸条递到手里,据在场人士描述,他脸色骤变,当场怒斥这是耻辱。几小时后的新闻发布会上,他将这份判决称为国家的耻辱,把投票反对他的大法官叫做蠢货和走狗——而其中两位,戈萨奇和巴雷特,正是他本人提名的。随后,他宣布已有备用方案,将立即援引另一部法律对全球加征10%的新关税。

这场风暴背后,藏着四个值得深挖的问题:法院凭什么管总统?判决的法律逻辑是什么?特朗普还剩哪些牌?以及最讽刺的——那1750亿美元的退款,最终会流进谁的口袋?

一、两百年前的一招太极:法院的权力从哪里来?

很多人会有一个直觉性的困惑:总统是一国之主,最高法院凭什么能推翻他的决定?这个问题极好,因为翻遍美国宪法全文,你找不到任何一句明确写着最高法院有权推翻总统行政命令的条文。这个权力,是两百二十三年前被一位首席大法官用一招精妙的太极拳"打"出来的。

1803年,美国建国才二十多年,刚经历了一场激烈的政权交接。前总统亚当斯卸任前突击任命了一批法官,其中一位叫马伯里的人没来得及拿到委任状,新总统杰斐逊便授意国务卿麦迪逊将委任状扣押。马伯里告到了最高法院。

首席大法官约翰·马歇尔面临一个极其尴尬的两难困境:判马伯里赢,命令杰斐逊政府交出委任状——但最高法院没有军队,杰斐逊大概率会直接无视,法院颜面尽失;判马伯里输,则等于承认总统可以随意推翻司法任命,行政权凌驾于一切之上。

马歇尔的解法堪称天才。他说:马伯里,你确实有权拿到委任状,你是对的。但你告错了法院。国会在1789年《司法法》里写了一个条款,允许最高法院直接受理这类案件——但这个条款本身与宪法冲突,因为宪法规定最高法院在此类事项上只有上诉管辖权,没有初审权。所以,这条国会法律本身违宪,无效。

表面上,马歇尔缩小了最高法院的管辖范围,把案子给驳了,杰斐逊松了一口气。但实际上,他在这份判决里悄悄埋下了一颗改变美国历史的种子——最高法院有权审查国会的法律与总统的行为是否符合宪法,不符合则可宣布无效。

这就是著名的马伯里诉麦迪逊案。从这一天起,司法审查权成为美国宪政体系最核心的制衡工具。两百二十三年来,正是这个权力,让九个没有军队、没有预算权的大法官,成为整个美国权力体系的最终裁判。

2026年最高法院推翻特朗普关税的判决,本质上就是1803年那个原则在当代的重演:法院不评价关税政策的好坏,只回答一个问题——你有没有这个权力?没有就是没有。

二、判决的法律逻辑:为什么六位大法官说不?

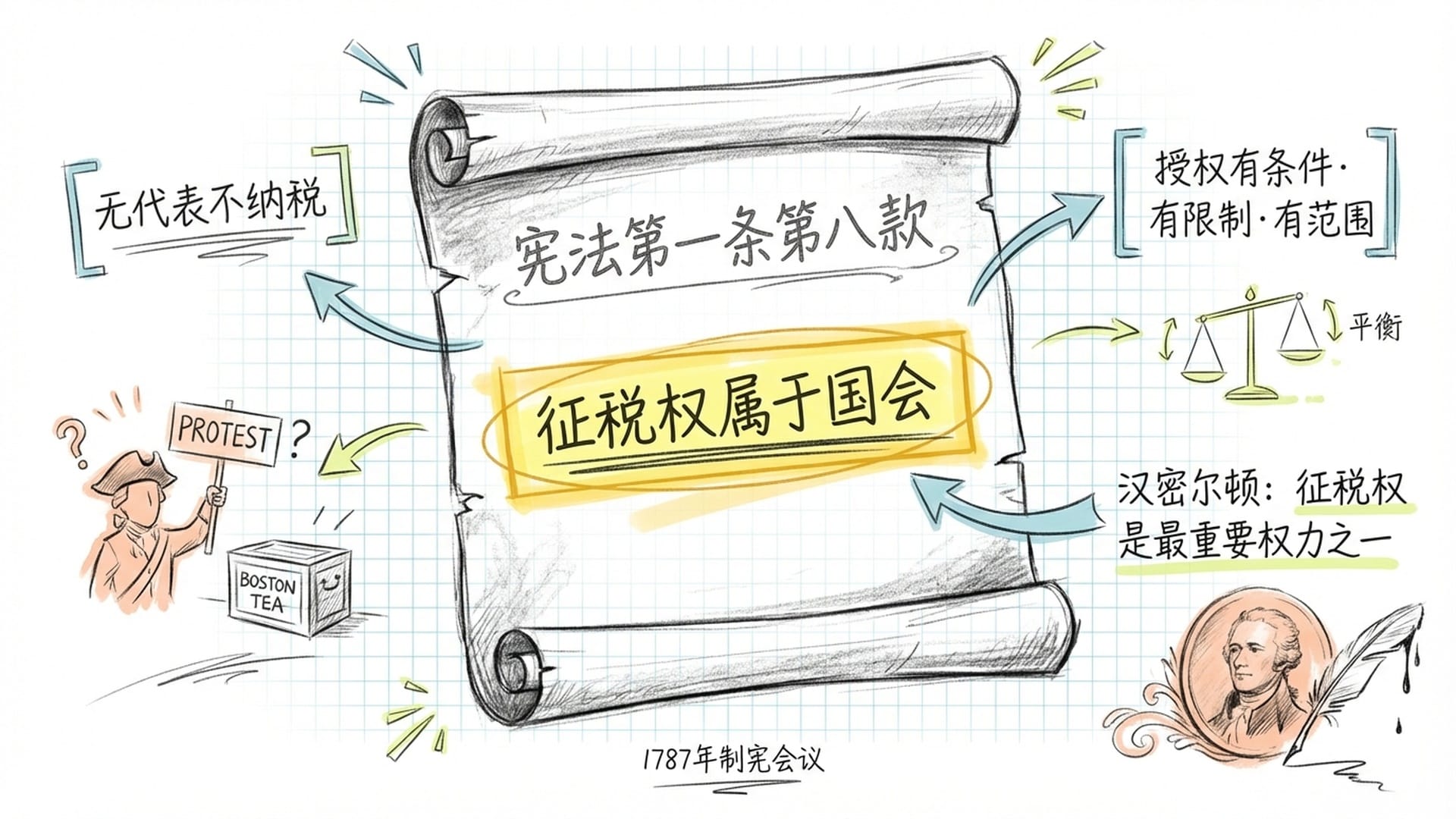

美国宪法第一条第八款写得清清楚楚:征税的权力属于国会,不属于总统。这并非偶然的制度安排——美国独立战争的导火索之一就是英王对殖民地随意征税。无代表不纳税,这句话每个美国高中生都会背。开国元勋、第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿在《联邦党人文集》中反复强调,征税权是联邦政府最重要的权力之一,而制宪者们偏偏把这项最重要的权力明确交给了国会——因为国会议员是老百姓直接选出来的代表。

那总统为什么历史上还能加关税?因为国会通过一系列法律,将部分贸易权力委托给了总统。注意,是委托,不是交出。就像你把车钥匙借给朋友说可以在城里开,但他不能把车开到另一个城市卖掉。每一部授权法律都有明确的触发条件、调查程序、税率上限和时间限制。

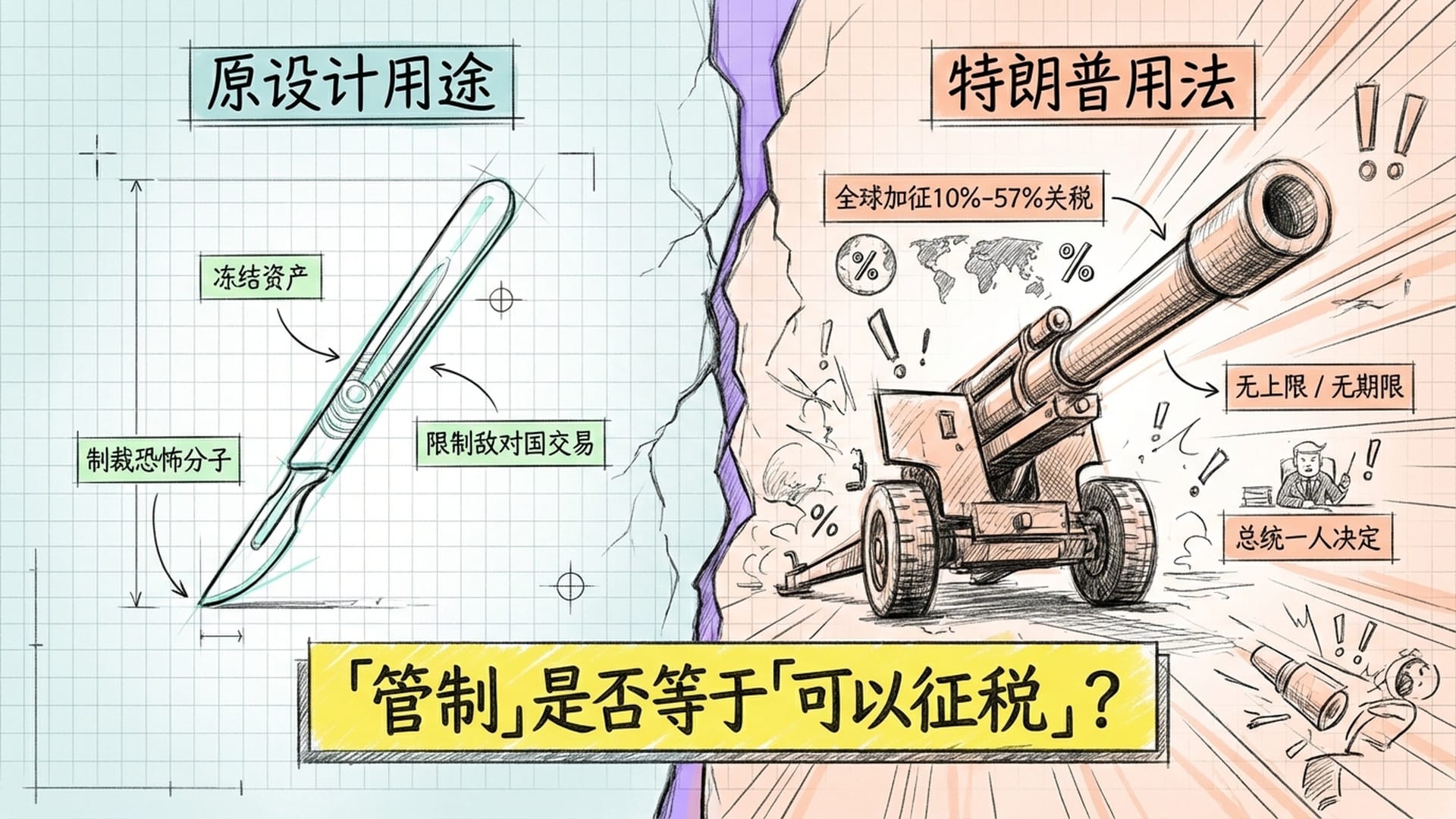

特朗普用的是1977年的IEEPA——《国际紧急经济权力法》。这部法律允许总统在宣布国家紧急状态后,对涉及外国利益的财产和交易进行管制(regulate)。问题就出在这个词上。

IEEPA从1977年制定到2025年之前,将近五十年时间里,从未有任何总统用它来加过关税。它一直是一把精准的外科手术刀——冻结外国资产、制裁恐怖分子、限制与敌对国的交易。但特朗普把它改造成了一门对着全世界开火的大炮:以贸易逆差和芬太尼走私为由宣布紧急状态,对全球几乎所有贸易伙伴加征10%到57%不等的关税,没有上限,没有期限,总统一人说了算。

如果这种解释能在最高法院站住脚,后果将是:以后任何总统,只要宣布一个紧急状态——不管是贸易逆差、网络安全还是气候变化——就能绕过国会对任何进口商品征收任何税率的关税,想征多久就征多久。国会的征税权,被一张紧急状态声明废掉了。

首席大法官罗伯茨的判决逻辑分三层,每一层都直指要害。

第一层:文本分析。 IEEPA全文没有出现过关税或税这两个词。政府的整个论点建立在管制和进口这两个词上,而这两个词在原文里甚至隔了十六个词。更精彩的是:IEEPA同时授权总统管制进口和出口,但宪法第一条第九款明确禁止对出口征税。如果管制真的等于可以征税,那IEEPA岂不是同时授权了总统对出口征税?但宪法不允许。同一个词在同一个句子里,不可能对进口意味着可以征税,对出口意味着不可以征税——政府的逻辑在这里自相矛盾了。

第二层:重大问题原则。 核心思想是:如果一项行政行为具有巨大的经济和政治影响,必须指出国会给了非常明确的授权,不能把大象藏在老鼠洞里。特朗普的关税仅IEEPA一项就征收了超过1600亿美元——政府自己在法庭上还宣称这些关税能减少4万亿美元的联邦赤字,促成了15万亿美元的贸易协议。罗伯茨冷冷地引用这些数字,然后写道:这些赌注让所有其他重大问题案件都相形见绌。这么大的事,不能靠在一部从未被这样使用过的法律里找两个模糊的词来授权。

第三层:历史实践。 将近半个世纪,没有任何总统认为IEEPA给了自己关税权。而每次国会要授权总统征关税,都直接写关税或税,并附带严格限制。如果IEEPA已经给了总统无限关税权,国会何必多此一举地写那些有上限、有期限的专门条款?

三、赞成票内部:六个人,两种逻辑

这里有一个很多人忽略的细节:赞成票内部其实也吵起来了。

三位自由派大法官——卡根、索托马约尔、杰克逊——虽然同意推翻关税,但对罗伯茨的推理方法相当不满。卡根大法官专门写了一份协同意见书,尖锐指出:根本不需要动用重大问题原则这种宏大理论,用最朴素的文本分析就够了。她把IEEPA里列出的九个动词行动与所有可能的对象排列组合,发现一共能产生99种授权组合,没有任何一种在正常英语语境中可以被理解为征收海关关税。

卡根的潜台词是:保守派同事们用重大问题原则这把锤子越来越上瘾,把每个案子都当成钉子来敲。今天用它挡特朗普的关税,明天可能用它挡其他合理的行政监管——这是一个危险的趋势。

而少数派那边,卡瓦诺大法官领衔的三人异议也有其分量:IEEPA本来就是一部紧急状态法,国会制定它的全部意义就是给总统最大的灵活性来应对无法预见的危机。如果法院用文本上的吹毛求疵捆住总统的手脚,面对真正的经济安全威胁时,总统就被缴了械。

这就是最高法院真正有意思的地方:六个人说总统越权了,但理由不一样;三个人说总统没越权,理由也有一定分量。这不是一场黑白分明的较量,而是美国宪法内部不同价值观之间真正的碰撞——行政效率与权力制衡之间,永远存在张力。

四、特朗普的武器库:还剩几把枪?

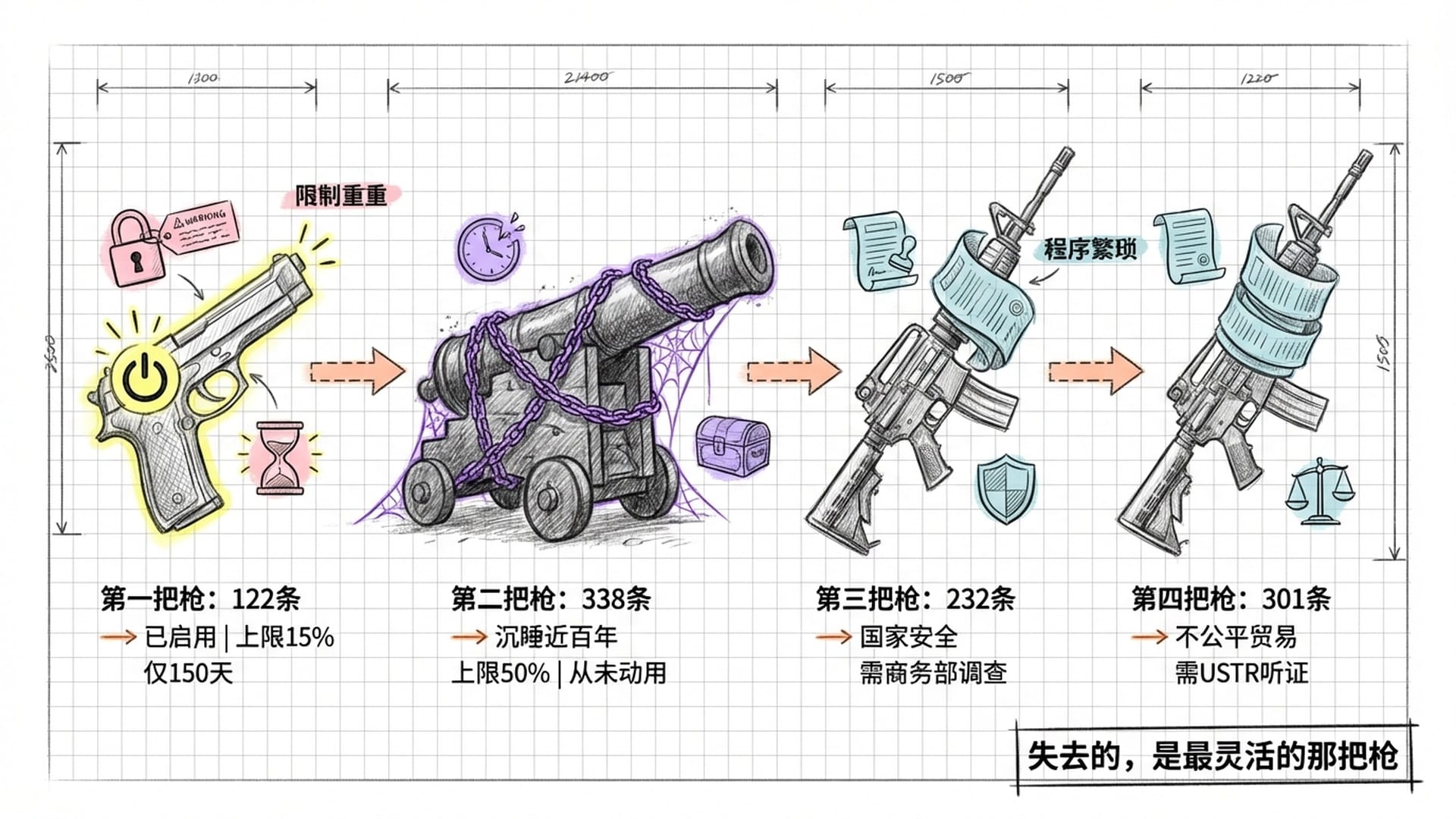

判决落定,但特朗普并未缴械。他的武器库里还有几把枪,只是每一把都有缺陷。

第一把,1974年《贸易法》第122条,判决出来几小时后他就宣布启用,要在三天内对全球加征10%的关税。但这一条有两个硬伤:税率上限仅15%,远低于之前对某些国家34%甚至57%的水平;更致命的是,有效期仅150天,五个月后若国会不批准延期则自动作废。在两党极度对立的当前国会,延期几乎不可能。这是一颗止痛药,不是治本的方案。

第二把,才是真正的"核武器"——据多个智库分析,特朗普幕僚正在考虑唤醒沉睡近一个世纪的1930年《关税法》第338条。这是臭名昭著的斯姆特-霍利关税法的遗产,就是那部直接加剧了大萧条的法律。第338条赋予总统一个极其恐怖的权力:只要主观认定某国对美国商业构成不合理歧视,就可直接对该国商品征收高达50%的毁灭性关税,甚至可以全面封锁该国所有进口。这个条款自1930年制定以来从未被实际动用过,其存在完全违背了二战后WTO体系的基本原则。一旦启用,几乎百分之百会引发新一轮规模更大的宪法诉讼。

第三把和第四把,是尚未受到这次判决影响的232条(国家安全关税,需商务部调查)和301条(不公平贸易报复,需USTR主导漫长行政听证)。对中国的大量关税正是基于这两条。

说白了,特朗普失去的不是所有关税工具,而是那把最方便、最灵活、最不受约束的枪。今天宣布、明天生效、想加多少加多少的时代,暂时结束了。未来的关税战,会从全面地毯式轰炸变成特定行业的精准狙击——流程更慢,但一旦落地反而更难撤销。

五、1750亿美元的退款:最讽刺的结局

最后,是这整件事里最值得玩味的部分。

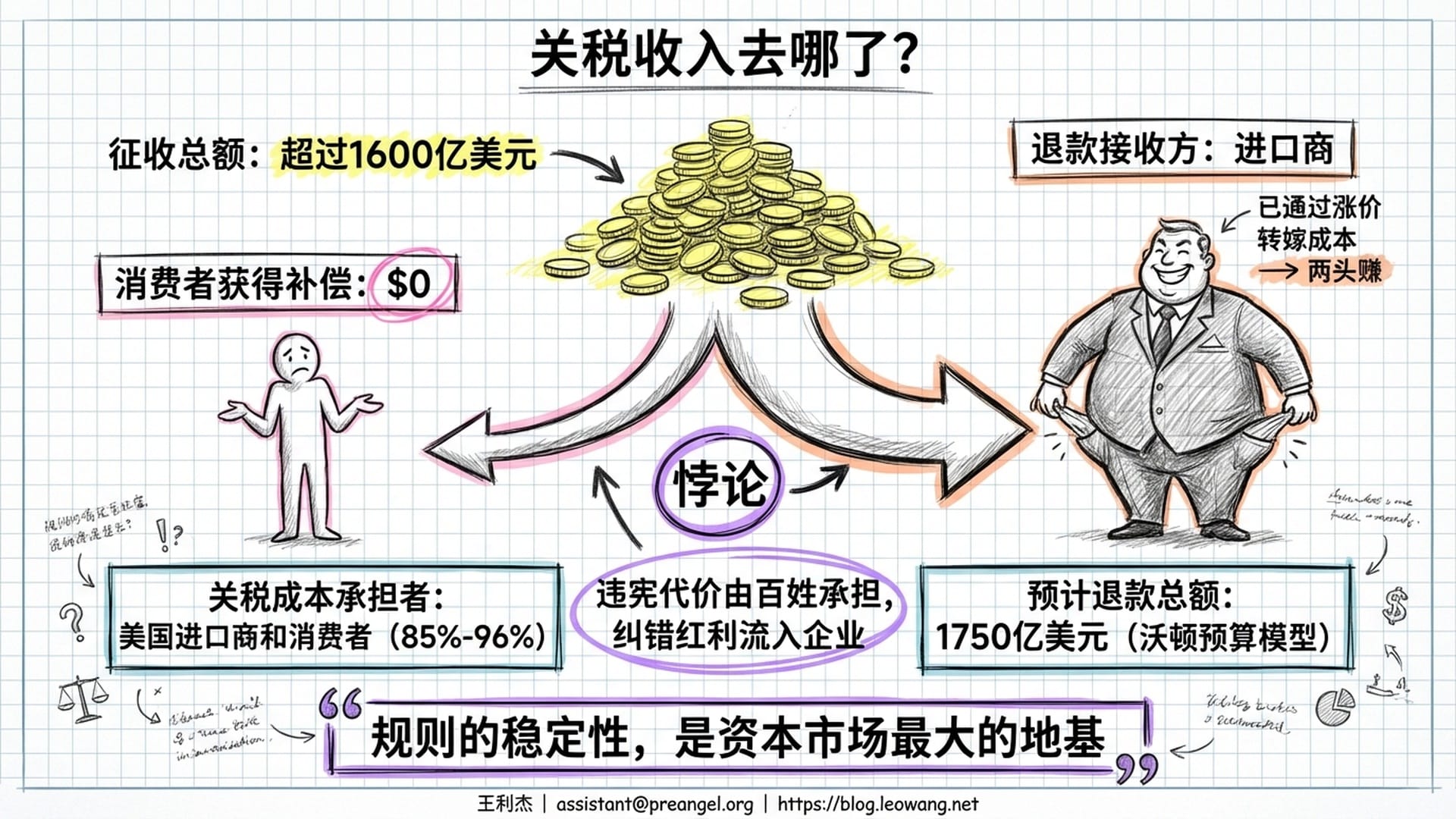

从2025年特朗普开始用IEEPA加关税到最高法院判决,联邦政府已经征收了超过1600亿美元。宾夕法尼亚大学沃顿预算模型估算,退款总额可能高达1750亿美元。最高法院在判决里故意一字未提这个问题。特朗普被问到退不退款时,他说:我猜这要再打两年官司吧。

但就算退了,钱会退给谁?退给进口商。

问题来了。过去一年多,面临10%到25%高额关税的进口企业,并不是默默自己扛着。他们中的绝大多数已经把关税成本通过涨价转嫁给了下游,最终落到了美国普通消费者头上。纽约联储、普林斯顿和哥伦比亚大学经济学家的联合研究发现:约85%至96%的关税成本由美国进口商和消费者承担,而非外国供应商——这也是过去一年美国物价居高不下的核心推手之一。

如果政府把钱退给进口商,而进口商已经通过涨价从消费者那里把钱赚回来了,那退款到手就变成了纯粹的意外横财——企业既收了消费者的涨价钱,又收了政府的退税钱,两头赚。而真正掏了这1600亿的美国老百姓,因为没有任何追踪机制,一分钱的补偿都拿不到。

卡瓦诺大法官在异议里称退款过程必将是一个烂摊子。但烂摊子这个词还不够准确——这是一场系统性的财富错配。违宪政策的代价由普通消费者承担,而违宪政策纠正后的补偿,流进了企业的口袋。正义最终到来了,但正义的红利,并没有被分配给真正受伤的人。

尾声:规则回来了

把镜头拉远来看,这件事的意义远超关税本身。

两百二十三年前,马歇尔大法官用一招太极拳,在不与总统正面冲突的情况下,为最高法院争取到了审查一切权力的终极权力。两百二十三年后,罗伯茨大法官用这个权力告诉在任总统:你的关税违宪了,无效。而且投反对票的六个人里,有两个是你自己选的。

特朗普可以骂他们是蠢货,可以说他们让家人蒙羞,但他不能解雇他们,不能推翻他们的判决。大法官一旦被任命就是终身制,不对任何人负责,只对宪法负责。这个制度设计的精妙之处正在于此:一个系统能够让它亲手任命的人反过来约束它的权力——这本身就是一种了不起的力量。

故事当然远没有结束。150天后第122条的关税将到期,沉睡百年的第338条会不会被唤醒,1750亿美元的退款怎么收场——每一个问题都可能成为下一场宪法风暴的引爆点。

但对于资本市场而言,这个判决已经传递了最重要的信号:资本市场最怕的不是坏规则,最怕的是没有规则——是规则可以被一个人随时、随意、不受约束地改变。

规则的稳定性,是资本市场最大的地基。有了地基,不管上面的风暴怎么刮,你至少知道脚底下是实的。

最高法院的判决没有终结这场关税战,它只是把这场战争从毫无规则的蛮荒地带,重新拉回了法律的战壕里。

|  |  |