毒蝇伞蘑菇就是古印度神药“索马”?一部“宏伟的失败之作”如何重塑宗教起源观

一部华尔街银行家撰写的奇书《索马:神圣的不朽蘑菇》,引发了席卷半个世纪的学术地震。它大胆断言《梨俱吠陀》里的“索马”就是毒蝇伞蘑菇,揭示了精神活性植物在宗教起源中的核心地位。

|  |  |

你以为《梨俱吠陀》中那些关于“索马”的神秘记载,描述的是某种古老的迷幻药?或许,那只是古代印度人在某个午后,无意中食用了路边采摘的毒蝇伞蘑菇,并在此基础上创作了一部史诗。今天我们深入探讨的,正是R.戈登·沃森的颠覆性著作——《索马:神圣的不朽蘑菇》。这本书的魅力并非在于揭示了宏大的宇宙真理,而是它彻底撼动了我们对宗教起源、古老文明乃至人类意识本质的固有认知。

在漫长的人类历史长河中,宗教、植物学与意识研究这三条看似独立的河流,鲜少有机会交汇激荡,然而沃森的《索马》却成功做到了。1968年,这位华尔街银行家,凭借其对蘑菇的非凡热情,向世界投下了一颗“深水炸弹”。此书一经问世,便引发了学术界的巨大震动、激烈争论,甚至深刻影响了上世纪六十年代的反主流文化运动。

索马之谜:失落的神性和植物

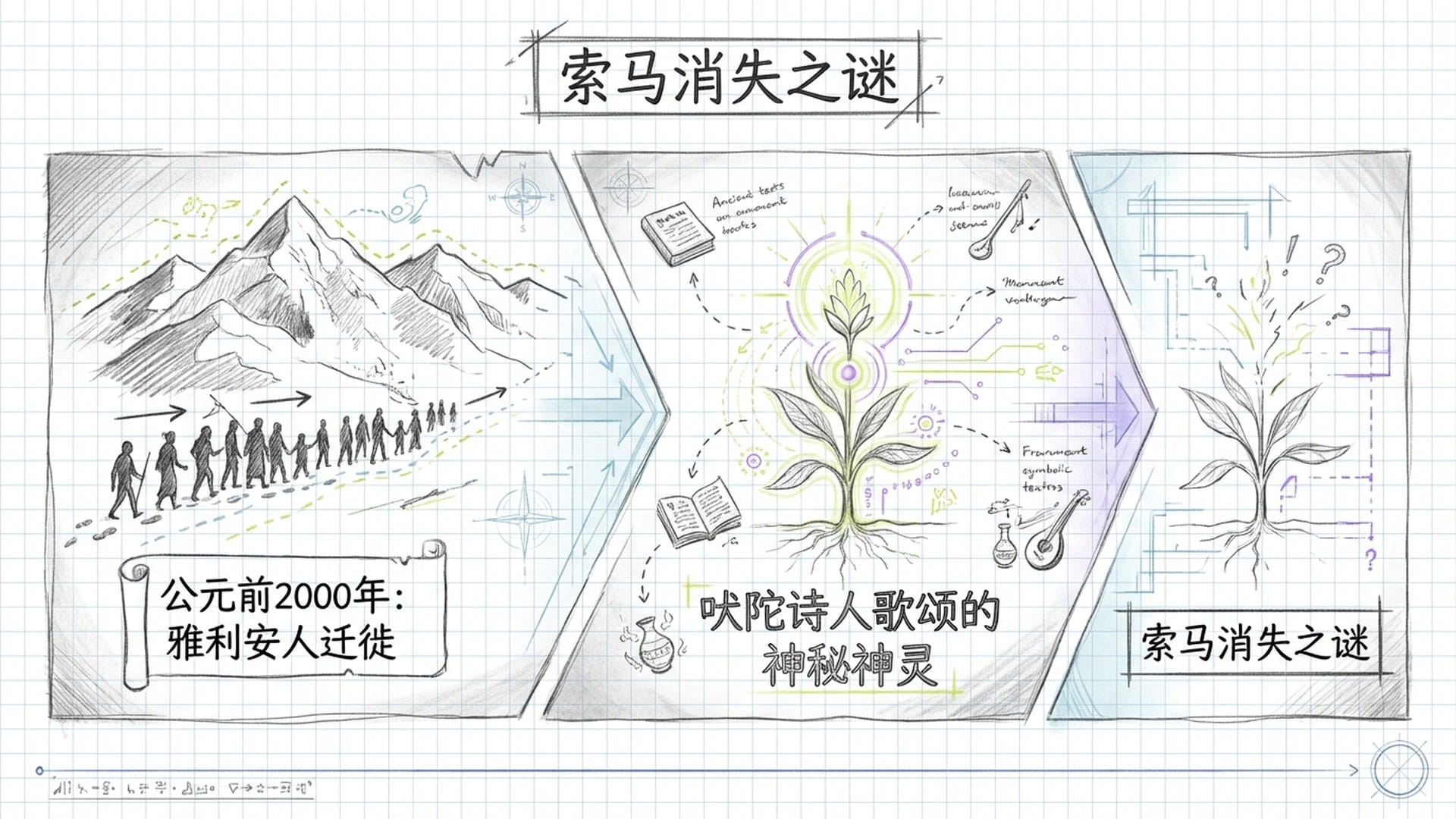

《梨俱吠陀》作为古印度最神圣的文献之一,对其核心元素“索马”的描述充满了赞美与神秘。索马被歌颂为神祇,又被指认为一种特殊植物,其汁液据称能赋予饮用者长生不老与超凡神力。然而,到了公元前两千年,雅利安人迁徙至印度次大陆腹地后,这种植物却神秘地消失了。此后的学者们对索马的真实身份绞尽脑汁,提出了多种猜测,包括酒精、蜂蜜酒、大黄、甘蔗,甚至是麻黄,但始终未能达成共识。

沃森,这位“不务正业”的银行家,却以侦探般的敏锐,提出了一个惊世骇俗的论断:

“索马,并非藤蔓或草药,它正是我们今天在欧亚大陆森林中仍能寻见的红白斑点蘑菇——毒蝇伞。”

更具颠覆性的是,沃森通过此书,几乎开创了**“民族真菌学”这一新兴学科。他大胆设想:人类最古老的宗教体验,或许正是源于食用致幻真菌。在他笔下,蘑菇不再是森林中的寻常生物,而是开启人类思维、语言乃至神性体验的“钥匙”。这一论断,在20世纪60年代无疑是一枚思想界的核弹**,不仅吸引了罗伯特·格雷夫斯、克洛德·列维-施特劳斯等顶尖知识分子,更直接启发了特伦斯·麦肯纳等迷幻哲学家。

沃森的独特视角与三十年求索

要理解《索马》的独特魅力,我们必须先了解作者沃森,这位银行家与真菌学家的奇妙结合。他并非学院派出身,但正是这种“野路子”,赋予了他独特的视角和获取研究资源的途径。

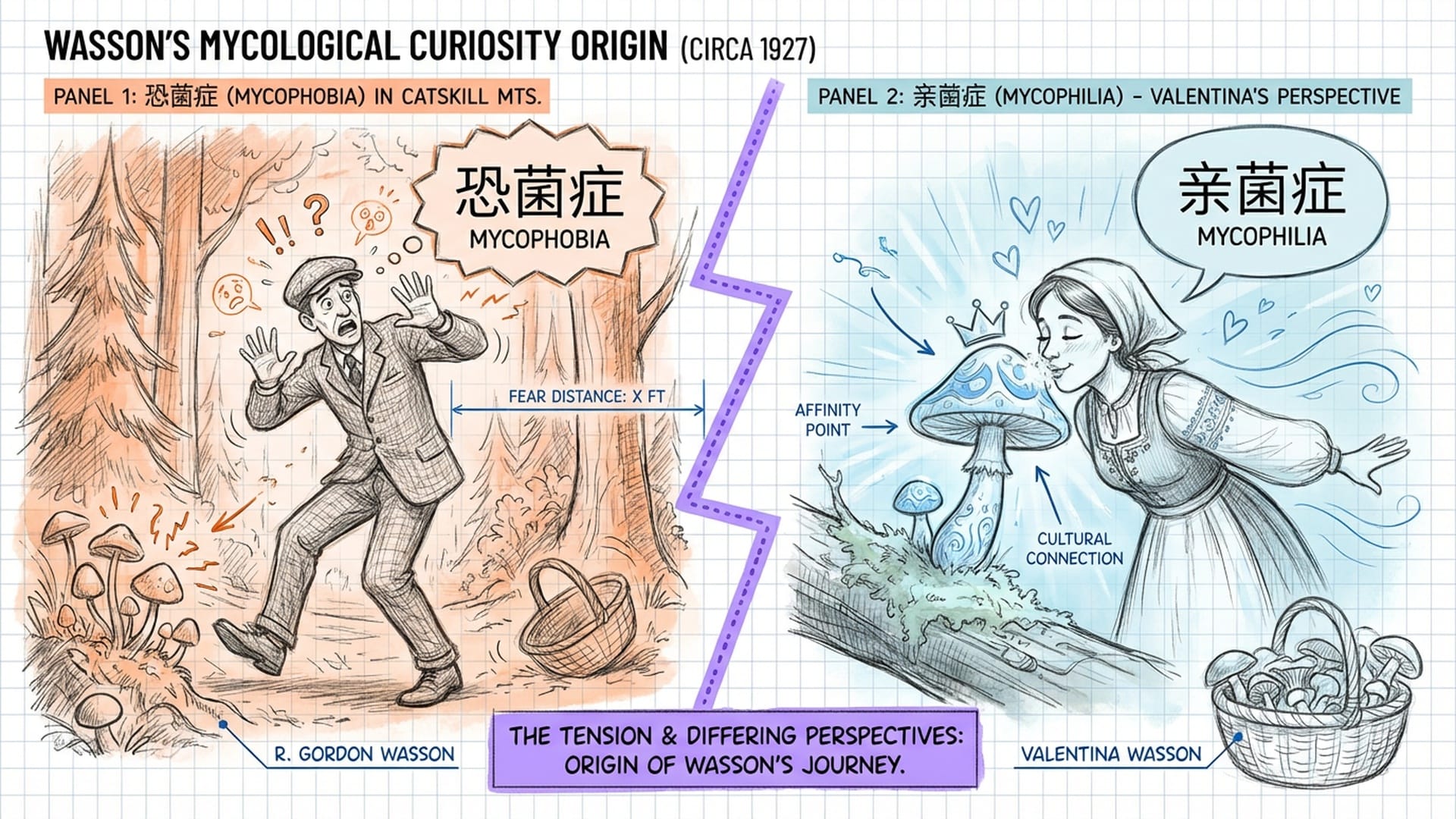

沃森对蘑菇的兴趣始于1927年,他与俄裔妻子瓦伦蒂娜在卡茨基尔山度蜜月。作为一名地道的美国人,沃森的盎格鲁-撒克逊文化背景让他对野生蘑菇产生了**“恐菌症”**(Mycophobia),将其视为有毒且厌恶的生物。而他的妻子瓦伦蒂娜,则来自崇尚蘑菇的俄罗斯文化,她欣然采摘、烹饪,视之为森林的馈赠。这种文化差异给沃森带来了巨大冲击,促使他思考:

“为何有些民族对蘑菇趋之若鹜,另一些却恐惧万分?正是这个困惑,开启了他们长达三十年的民族真菌学研究。”

他们的早期成果包括1957年的著作《蘑菇、俄罗斯与历史》,同年沃森在《生活》杂志发表的《寻找神奇蘑菇》更是轰动一时,首次向西方世界介绍了墨西哥马萨特克人使用裸盖菇进行萨满仪式的传统。在确认新大陆存在活跃的蘑菇崇拜后,沃森的目光自然转向了更古老的旧大陆文明,特别是《梨俱吠陀》中失落的“索马”。他认为,此前对索马的解释,如“发酵酒精饮料”,未能解释其中描述的**“神圣性”与“非酒精性迷醉”**。旧有学者之所以“翻车”,在于缺乏植物学尤其是真菌学的敏感度,以及对“致幻体验”在宗教起源中核心地位的理解。

沃森大胆提出,索马不仅是植物,它还是神!这种“神和植物一体”的概念在人类历史上极为罕见。他坚信,解开索马之谜的钥匙,就藏在那些看似晦涩难懂的吠陀隐喻之中,这些隐喻并非诗人夸张,而是对毒蝇伞形态和药效的精准描绘。

沃森的庞大证据链:跨学科的侦探之旅

沃森的论证并非依赖一两点孤证,他构建了一个令人叹为观止的跨学科证据网络,涵盖了植物学、生态学、语言学、神话学和人类学。他如同一位老练的侦探,从《梨俱吠陀》字里行间,抽丝剥茧般拼凑出索马的“指纹”。

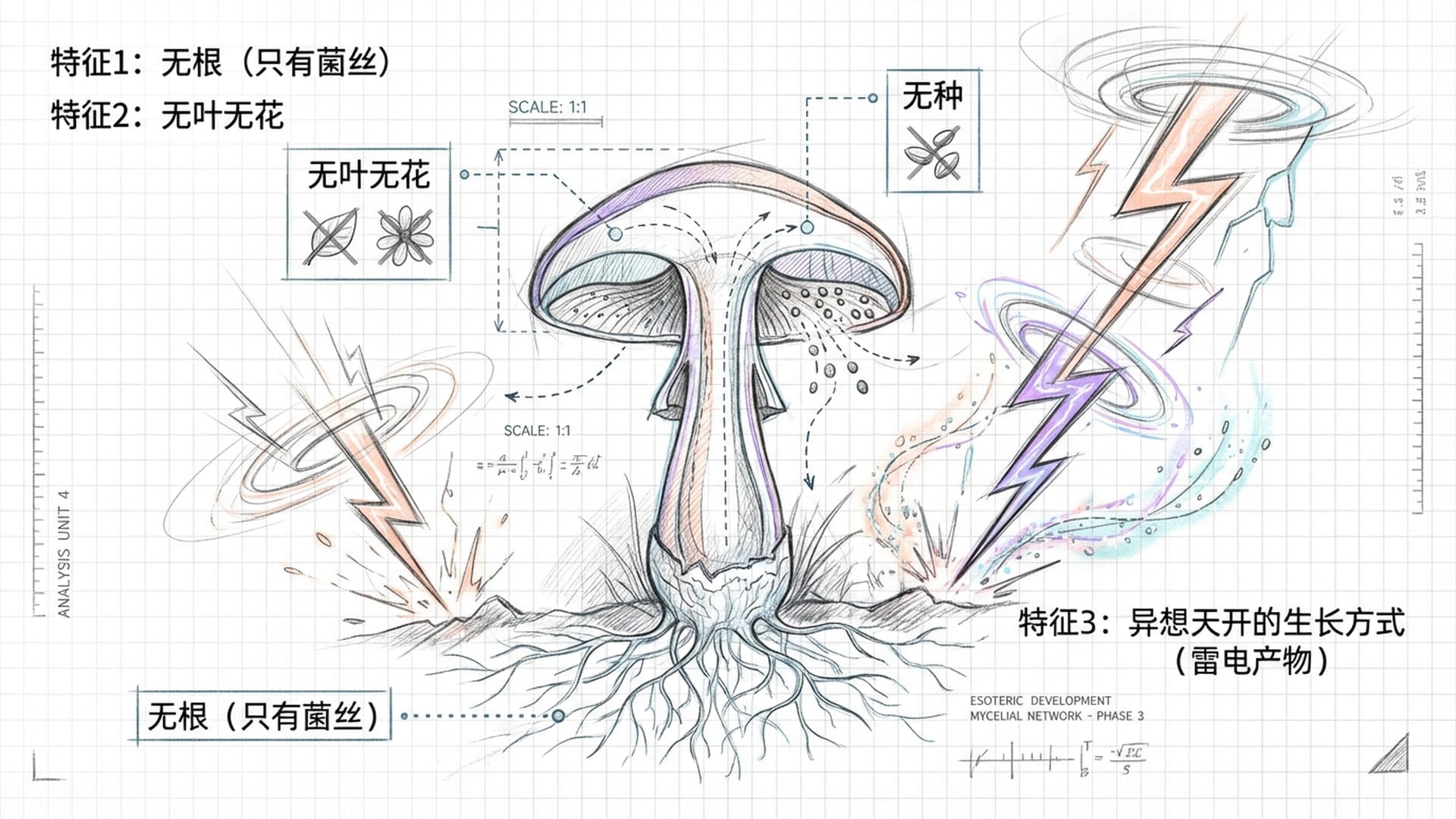

1. 植物学排除法:无根、无叶、无花、无果

沃森对《梨俱吠陀》中上千首赞美诗进行了详尽的文本分析,特别是集中于第九卷,该卷几乎整章都在赞美索马的压榨和净化仪式。他发现了一个惊人的事实:尽管吠陀诗人极尽华丽辞藻赞美索马的颜色、声音和力量,却从未提及这种植物有根、有叶、有花或有种子。

这种“缺失”并非偶然。沃森指出,在古人眼中,蘑菇的特性恰与此吻合:它们没有叶绿素,不长叶片,不开花,看似也无根(菌丝体在地下),常如雷电击地后凭空出现。这种“反植物”的生物学特性,与毒蝇伞的生长习性简直是神契合。

2. 颜色之辩:“Hari”与毒蝇伞的视觉变幻

索马在梵文中常被形容为“Hari”、“Aruna”或“Babhru”。沃森承认“Hari”通常译为“黄色”或“黄褐色”,但他认为在特定语境下,它也可指炫目的红色,或毒蝇伞干燥后流出的金黄色汁液。

他尤其强调毒蝇伞的生长周期:初生时裹着白色菌膜,似“羊毛球”;成熟后菌膜破裂,露出红色菌盖,边缘残留白色碎片。沃森认为,经文中的**“羊毛滤网”或“绵羊的衣服”,不仅指压榨器具,更是对蘑菇白色菌膜残留物的隐喻。而成熟的红色菌盖**,则被比喻为火、太阳或火神阿格尼。

沃森最巧妙的解读是,毒蝇伞红色菌盖上的白色菌膜碎片,即是经文中的**“星辰”或“天眼”**。他引用经文:“它在夜晚是银白色的,在白天是火红的。”在他看来,这正是毒蝇伞在不同光线和生长阶段的视觉变化。

3. 生长环境:高山珍稀之物

《梨俱吠陀》明确记载索马生长于高山,是穆贾瓦特山的“山岳之主”。沃森利用真菌生态学知识指出,毒蝇伞是一种外生菌根真菌,必须与特定树种(主要是桦树和松树)共生。在印度,这些树种和毒蝇伞仅在喜马拉雅山脉3000米以上的高海拔地区才能找到。

这解释了两个历史现象:

- 索马的珍贵性:对于居住在印度河流域平原的雅利安人而言,索马极其稀有,需跋山涉水,通过漫长贸易才能获取。

- 索马的消失:当雅利安人继续向炎热的印度东南平原迁徙时,离开了毒蝇伞的自然栖息地,真正的索马供应中断,故不得不寻找替代品。

4. 索马的“两种形式”与“尿液饮用”

沃森最令人震惊且最具解释力的观点,是关于索马的**“两种形式”和“尿液饮用”**。他指出,若索马仅为普通植物,“两种形式”的描述便无从解释。

在研究西伯利亚萨满传统(如科里亚克人)时,沃森发现了一个独特习俗:他们会饮用食用过毒蝇伞者的尿液!现代化学分析证实,毒蝇伞的主要活性成分鹅膏蕈氨酸大部分会通过尿液排出或转化为毒性更小、效力更强的蝇蕈醇。同时,蘑菇中引发恶心呕吐的副作用成分会在人体内代谢掉。因此,饮用“二手”尿液不仅能延续致幻效果,更可循环使用多达五六次,且副作用更小,体验更纯净。

沃森引用《梨俱吠陀》中晦涩诗句来支持此理论,例如RV 9.74.4的“肿胀的人撒出流动的”及RV 8.80.3的“在因陀罗的腹部,迷醉的索马自我净化”。他认为,吠陀仪式的过滤过程包括阳光晒干、羊毛筛物理过滤和人体(因陀罗或祭司的身体)代谢。通过人体代谢,索马转化为更神圣的尿液形式。这解释了经文中索马有两种形式的说法:一种是直接压榨的植物汁液,另一种是经“神”(或扮演神的人)过滤后的神圣液体。

尽管这一理论在生理学上站得住脚,但在情感和文化上却对西方学者造成了巨大冲击,甚至被斥为“令人作呕”。但沃森坚持,不应以现代卫生观念衡量古代神圣仪式的逻辑。

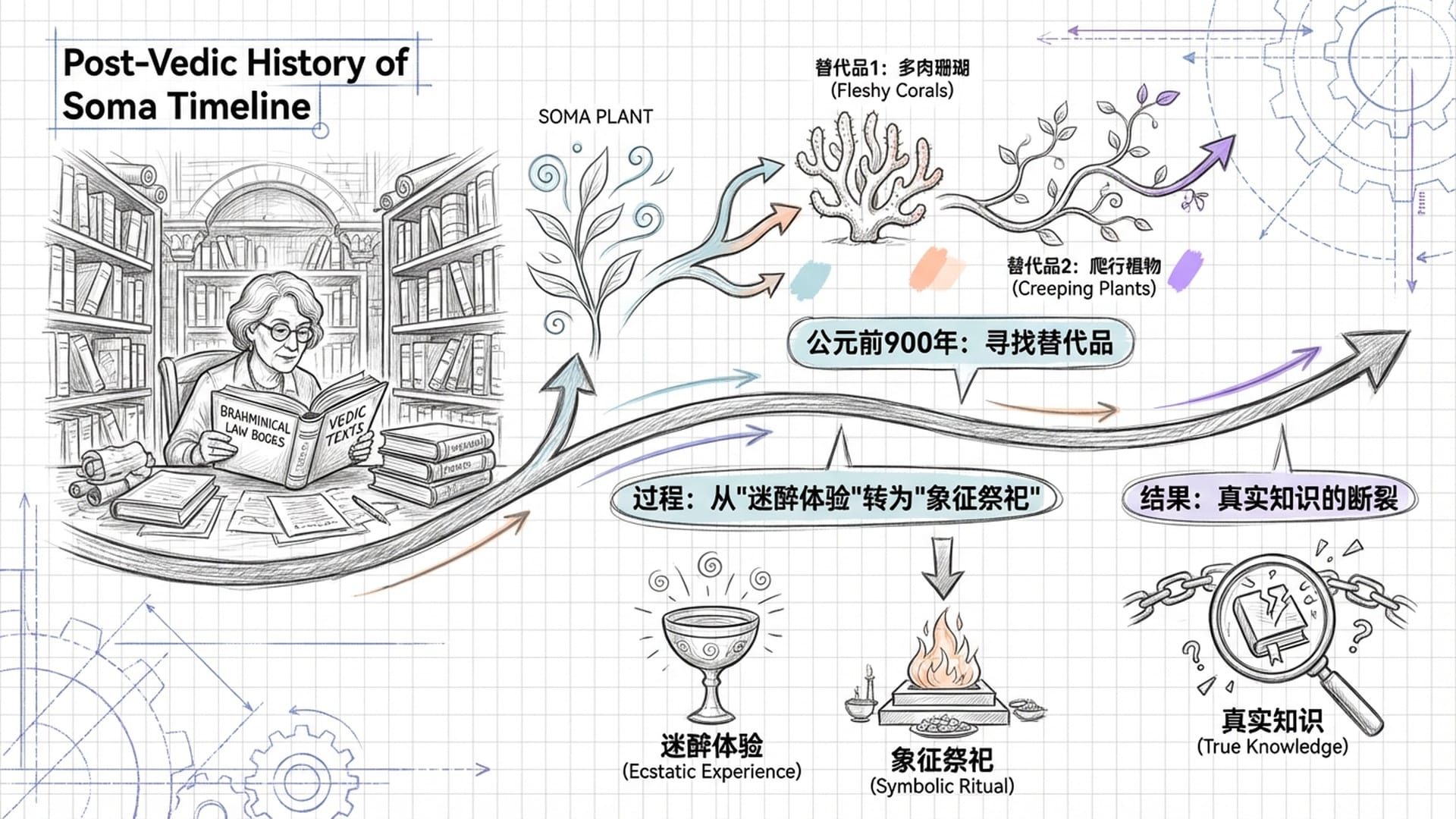

文献的补充:温迪·多尼格的“遗忘”与“替代”

沃森的学术分量,并非他一人所能支撑。此书的第二部分《索马植物的后吠陀历史》,由当时年轻却才华横溢的梵文研究者温迪·多尼格撰写。她的任务是追溯索马在《梨俱吠陀》时期之后的命运,解释为何其真实身份在后来的印度文献中变得模糊不清。她的研究揭示了一个关于**“遗忘”和“替代”的迷人过程**,极大地补充了沃森的植物学假设。

多尼格指出,随着雅利安人定居于远离喜马拉雅山脉的平原,原始索马的获取变得日益困难,这种地理变迁导致了仪式异化。大约在公元前900至700年,婆罗门教法典便明确规定,若无原始索马,可使用其他具有类似形态特征的植物替代,如多汁、无叶、有乳汁的植物(普提卡、肉珊瑚、蔓生植物等)。

多尼格最关键的洞察在于:“这种替代本身,不就说明了原始索马已经不复存在吗?如果索马只是一种随处可见的草药,根本无需如此复杂的替代规定。”

随着时间推移,仪式从追求直接的**“迷醉体验”转向了纯粹的“象征性献祭”**。真实的致幻体验不再被需要,甚至可能被视为危险、不可控或不洁。索马从一个具体的生物,演变成了一个抽象的神学概念——“甘露”。

多尼格的贡献,在于她提供了严谨的文献学支持,解释了为何后来的印度传统中完全找不到蘑菇作为索马的记载——因为这种知识早在数千年前,便随着地理迁徙和宗教演变而断裂。她用文献证明,即使在婆罗门教早期,祭司们也已不知索马真面目,仅是重复着祖先的仪式。

学术界的质疑与批评:麻黄假说的崛起

沃森的《索马》一书不仅在公众中引起轰动,连列维-施特劳斯等大师都赞不绝口。然而,专业的吠陀学者群体却反应冷淡,甚至给予了严厉批判。其中,剑桥大学著名梵文教授约翰·布劳的批评最为猛烈与系统。

布劳在1971年《伦敦东方与非洲研究学院公报》发表的长篇书评《Soma and Amanita muscaria》,堪称对沃森理论的**“毁灭性打击”**。

布劳首先从常识出发质疑:

“吠陀仪式中,索马的制备过程包括用石头敲击植物茎干,再压榨、过滤。若索马是软趴趴的蘑菇,这种‘敲击’岂非多此一举甚至荒谬?潮湿的蘑菇轻易就能挤出汁液,如此剧烈的压榨过程更适合纤维丰富、坚硬的植物枝条,如麻黄。他直接质问:‘如果索马是蘑菇,为什么不直接吃掉它?’ ”

沃森虽曾回应称压榨是为了模拟雨水或提取汁液,甚至可能是针对晒干的硬化蘑菇。但在许多学者看来,这解释过于牵强附会。

更致命的打击来自颜色之争——“Hari”究竟是否为红色?布劳通过大量吠陀文本和比较语言学分析指出,梵文词汇“Hari”的色谱范围极其宽泛,包括黄色、金色、黄褐色乃至某种绿色,但绝不包括红色。

他断言:“红色被绝对排除在Hari的含义之外。”若索马未被描述为红色,毒蝇伞最显著的特征——鲜红菌盖——便在经文中找不到对应,这对于沃森基于视觉识别的理论构成了毁灭性打击。此外,布劳还严谨审查了沃森引用的所谓“尿液饮用”诗句,认为沃森断章取义。他指出,这些诗句通常隐喻雨水循环、滤网下的液滴或神话意象,并无明确证据表明祭司们饮用彼此尿液。布劳甚至讽刺,若这是核心仪式,经文中理应有更明确而非模糊不清的规定。

除了布劳,荷兰印度学家库伊珀态度更为温和,他承认原始印欧时期雅利安祖先可能存在蘑菇崇拜,但他认为在《梨俱吠陀》成书之时,这种崇拜可能已消失或变形,因此不能直接将经文中的索马等同于蘑菇。大卫·弗拉特里在其著作《Haoma and Harmaline》中,则提出了另一个有力竞争者——骆驼蓬。他认为骆驼蓬不仅具有致幻性,且在伊朗地区广泛分布,至今仍用于民间仪式,比毒蝇伞更符合地理与植物学特征。

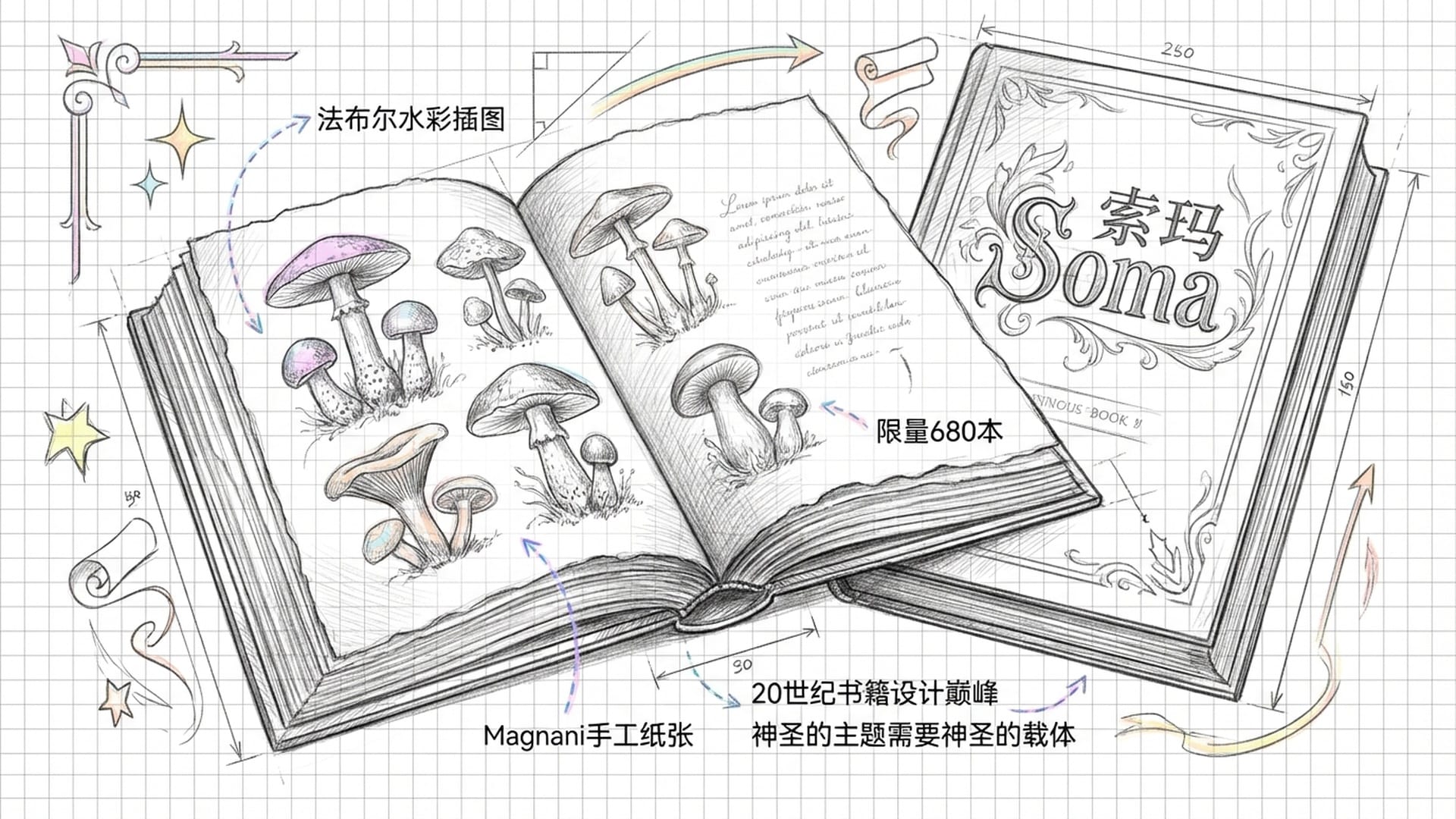

《索马》:一件“艺术品”的物质遗存

然而,谈论《索马》一书,若不提及它作为物质对象的非凡美感,便是不完整的。沃森不仅仅是在撰写一部学术著作,他更是在制作一件艺术品。他深知,要让如此激进的理论被精英阶层接受,其载体必须无可挑剔。

1968年由Mouton出版社出版的豪华限量版《索马》,全球仅印刷680册,堪称20世纪书籍设计的巅峰之作。

- 其印刷工艺顶级,由著名印刷大师乔瓦尼·马德斯泰格在意大利维罗纳的Stamperia Valdonega完成。

- 采用手工制作的Magnani纸张,其质感、厚度和色泽均经过精心挑选,以确保文字和图像达到最佳呈现效果。

- 书中收录了法国著名昆虫学家、博物学家让-亨利·法布尔绘制的精美蘑菇水彩画。这些画作此前从未出版,它们在科学准确性与艺术感染力之间达到了极致平衡。沃森为此斥巨资才获得了使用权。

- 为完美还原法布尔画作的色彩,部分插图甚至使用了极其昂贵的

Pochoir(孔版)手工上色技术。这种技术需工匠为每种颜色制作模板,然后手工刷色,使得每张插图都如原作般色彩鲜艳逼真。 这种不计成本的制作方式,反映了沃森的信念:神圣的主题,需要神圣的载体。这本书本身,便是对索马的一种献祭。时至今日,一套完好的初版《索马》价值连城,拍卖市场价可达数千美元,不仅因其稀缺,更因其代表了**“绅士学者”时代**的绝响——彼时的学术研究,充满热情、个人化,且极具审美追求,不为现代商业逻辑所束缚。

《索马》的遗产:宏伟的失败与问询方式的变革

半个世纪已逝,回望《索马》的遗产,我们该如何评价?沃森是发现了真理的先知,抑或是被热情冲昏头脑的业余爱好者?

平心而论,在当今主流的印度学、考古学和植物考古学界,沃森的**“毒蝇伞假说”已不再是主流观点**。越来越多的证据指向麻黄:

- 考古证据:在与雅利安人迁徙路径重合的巴克特里亚-马尔吉亚纳考古综合体遗址中,考古学家发现了祭祀器皿中的麻黄残留物。

- 现有仪式:与吠陀索马同源的琐罗亚斯德教的

Haoma,至今仍使用麻黄属植物进行仪式。 - 药理匹配:麻黄含有的

麻黄碱是一种兴奋剂,能使人产生耐力、清醒和亢奋,这与雅利安人作为战车战士的需求更为吻合。吠陀中描述的索马能让战士“保持清醒”,而非产生迷幻的视觉图像。这也符合经文中关于“枝条”、“压榨”的描述。

反观毒蝇伞,其局限性亦显而易见。毒蝇伞的致幻体验常伴昏睡、抽搐、流口水和谵妄,这与吠陀赞美诗中描述的清醒、力量和光明的体验似乎不符。此外,毒蝇伞在印度次大陆的稀缺性,也是一个硬伤。

然而,即便沃森在具体植物鉴定上“错了”,也丝毫不影响他工作的巨大价值。他的贡献是颠覆性的,他彻底改变了我们提问的方式。在他之前,学者们倾向于忽视古代宗教中的药物使用,视之为原始或堕落之物。沃森则强迫学术界正视**“精神活性植物”在宗教起源中的核心地位**。他证明了,药物体验可能是宗教神启的生物学基础。

沃森的理论也深刻影响了六十年代的反文化运动。蒂莫西·利里、特伦斯·麦肯纳等人都深受其启发,将蘑菇视为精神解放的工具。麦肯纳虽不认为索马是毒蝇伞(他倾向于裸盖菇),但他完全接受了沃森关于**“蘑菇崇拜是人类宗教起源”的核心前提**。沃森,无意中成为了“迷幻革命”的教父之一。

沃森留下的,还有他那种方法论的遗产。他向我们展示了如何将植物学、化学、语言学和人类学结合起来,去解决历史谜题。这种多学科交叉的方法论,至今仍是民族植物学的黄金标准。

R.戈登·沃森的《索马:神圣的不朽蘑菇》或许可被视为一部“宏伟的失败之作”。说它失败,是因为其核心结论——索马即毒蝇伞,在严谨的语言学和植物学审查下,尤其是在麻黄假说的强力竞争下,显得岌岌可危。但说它宏伟,是因为它以无与伦比的想象力、渊博的知识和惊人的美感,彻底重塑了我们对古代宗教体验的理解。

这本书提醒我们,古代人类对神性的追求,往往与物质世界——植物、真菌,整个大自然——紧密相连。同时,它也展示了一位充满激情的业余学者,如何通过打破学科壁垒,激发整个学术界的深刻思考。

无论你是否认同沃森的观点,他如同侦探小说般层层推进的论证过程都足以令人着迷。他将枯燥的梵文经文,转化为生动的植物学线索。这本书也是学习如何进行跨学科研究的绝佳案例,它展示了如何将植物生态学知识应用于文本批评,以及如何用人类学证据填补历史空白。

如果你有机会接触到此书的实体版,即使是平装本,书中的插图和设计本身就是一种审美教育。当然,阅读此书时,切勿全盘接受沃森的结论。我建议在阅读沃森著作的同时,搭配约翰·布劳的批评文章,以获得更平衡的学术视角。此外,温迪·多尼格关于后吠陀历史的论述,更是纯粹的学术精品,即使你不接受蘑菇理论,她在神话学上的分析依然深刻且有据可循。

最重要的是,我们不应仅仅纠结于索马究竟是何种植物,而应关注这本书所揭示的更深层问题——人类如何通过自然界,寻找超越性的体验。这本书不仅是关于蘑菇的著作,它更像一部关于人类如何寻找神性,以及这种寻找如何被遗忘又被重新发现的史诗。在民族真菌学的万神殿里,沃森和他的《索马》,永远占据着如同宙斯般显赫的位置。即便他的雷电有时并未击中目标,但那雷声,依然震耳欲聋。

|  |  |