欧洲的“文明自杀”:一场静默的自我毁灭,深度解析《欧洲的奇怪死亡》

欧洲正经历一场前所未有的“文明自杀”,在没有外部军事威胁下,因大規模移民潮与文化自信缺失陷入“生存性疲劳”。本文深入解析道格拉斯·默里《欧洲的奇怪死亡》,揭示欧洲如何在物理与精神层面走向衰落,以及这种趋势对全球格局的深远影响。

|  |  |  |

文明自我阉割:欧洲正犯“生存性疲劳”?

我们正在亲历一场前所未有的“文明自杀”:一个曾经辉煌的文明,在毫无外部军事威胁的情况下,却选择了一种温水煮青蛙式的、静默而充满道德优越感的自我毁灭。这并非危言耸听,而是英国保守派评论家道格拉斯·默里在其著作《欧洲的奇怪死亡》中,对欧洲现状的深刻洞察。这本书不仅精准预言了,更提供了美国现任政府对欧洲政策背后的核心逻辑,揭示了欧洲大陆正在经历的深重文明危机。

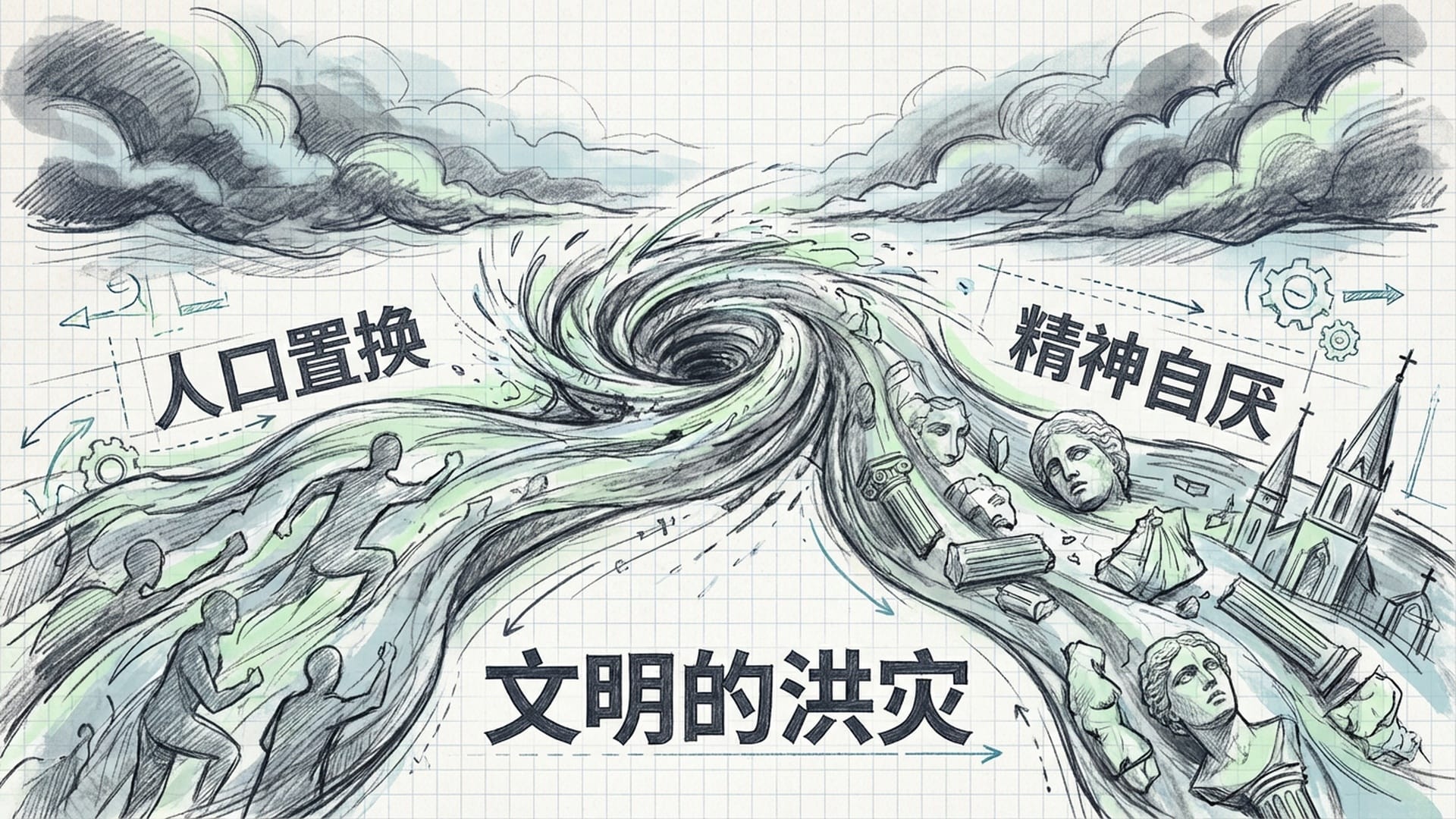

默里指出,欧洲的“自杀”并非传统意义上的经济衰退或政策失误,它更为深层和致命。他认为,这是两种力量的汇聚,如同两条致命河流最终合流成无法逆转的洪灾。

“文明的自杀,不是轰轰烈烈的牺牲,而是一种温水煮青蛙式的、静默的、充满道德优越感的自我毁灭。”

第一条河,是物理层面已然彻底失控的大规模移民潮;第二条河,则是精神层面,欧洲文明对自己文化、传统和合法性的信心丧失,陷入了一种我们称之为“生存性疲劳”的状态。这种疲劳,意味着一种深重的历史负疚感,沉重到让许多欧洲人觉得,自己不配拥有未来,甚至不配拥有现在。

正是基于默里对欧洲现状的悲观判断,即如果欧洲人自己都觉得他们的文明不该存在了,那么美国又何必费力去拯救它?这种现实主义的考量,直接导致了美欧之间裂痕的日益加剧。今天,我们将沿着默里的思考,深入剖析这场“奇怪的死亡”。

第一条夺命河流:物理层面的文明抹除

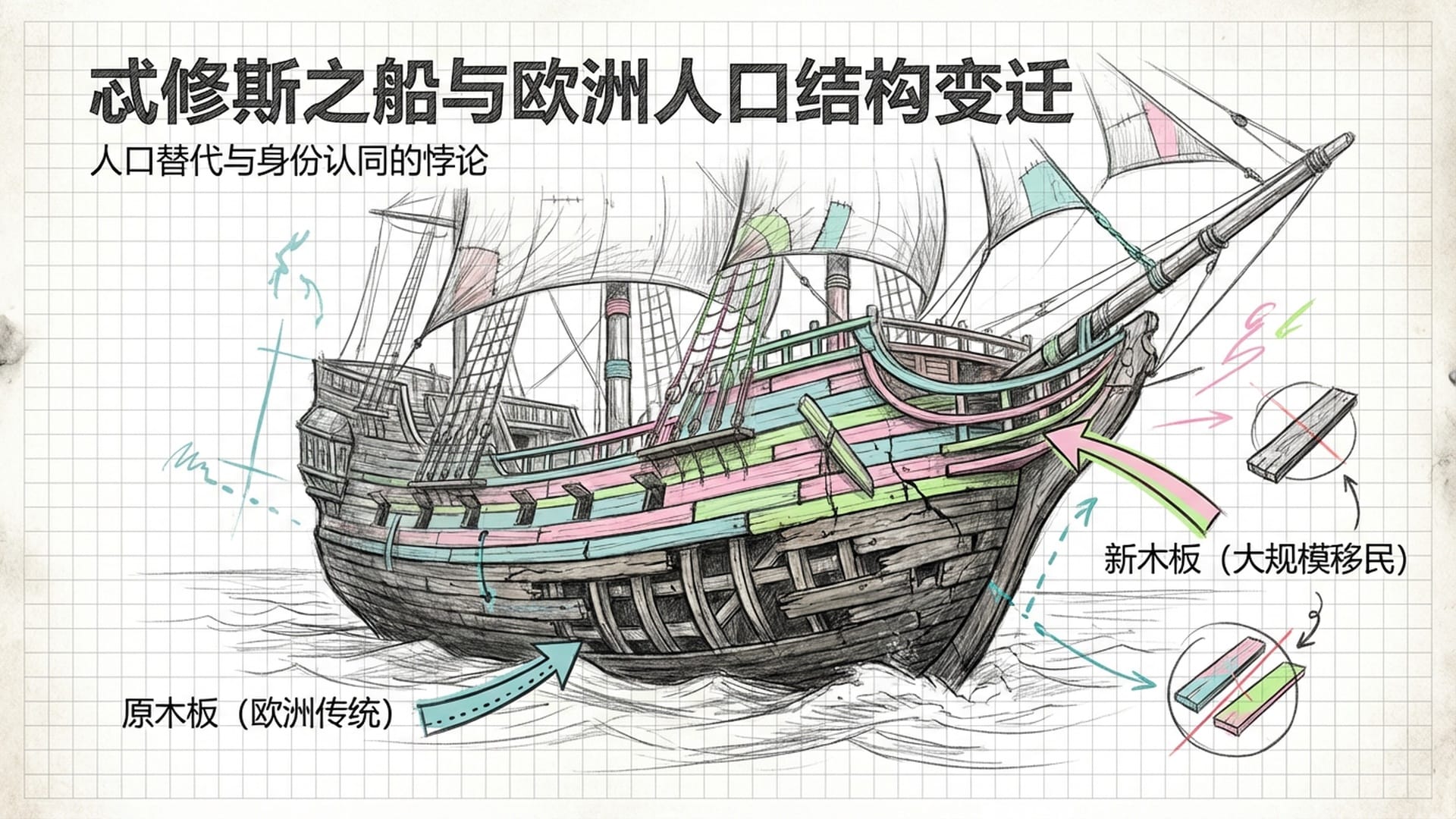

默里在这里巧妙地运用了哲学上的“忒修斯之船”比喻。一艘船,当其木板腐烂一块便更换一块新的,直到所有木板都被替换,它还是原来的那艘船吗?

默里认为,欧洲正面临“忒修斯之船”的困境,但被替换的并非船板,而是欧洲的人口结构。二战后,欧洲为弥补巨大的劳动力短缺,引入了大量“客工”。当时的欧洲精英们以为这只是权宜之计,用完即可遣返。然而,他们万万没想到,这些“客工”不仅在欧洲优渥的福利环境中扎根,还携家带口,生儿育女。他们不再是暂时的“客工”,而是成为了**“新人”**,让欧洲精英们措手不及。

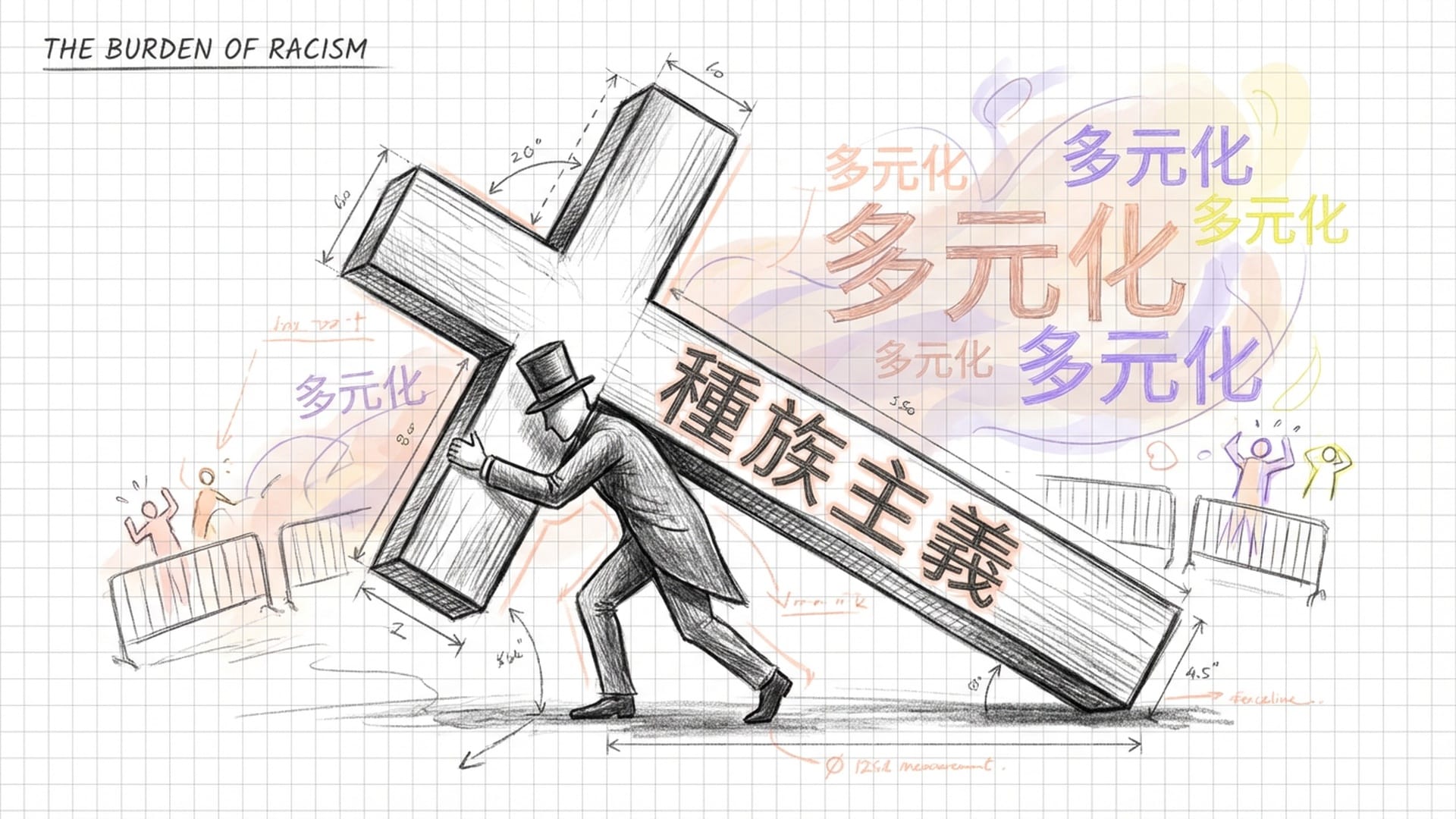

面对这种人口结构上的根本性变化,欧洲人既没有反思短视,也没有采取果断措施。默里痛苦地指出,欧洲仿佛背负着一个沉重的**“种族主义”十字架**,无人敢提出“遣返”这类“不政治正确”的词汇。

“欧洲就像背负着一个沉重的‘种族主义’十字架,谁也不敢提出‘遣返’这种听起来不那么‘政治正确’的词。”

相反,他们陷入了一种**“成瘾性”循环**:为了持续接纳更多移民,他们总能找到冠冕堂皇的理由。最初是劳动力短缺,随后是养老金不足,直至上升到**“多元化本身就是好的”**这种意识形态高地——仿佛多元化是宇宙真理,反对者皆为异端。

这种失控的人口物理置换,默里通过大量实地访谈和数据予以印证。例如,在2011年的人口普查中,伦敦的白人英国人已沦为少数族裔,占比不到45%。一个国家的首都,主体民族竟然不再是多数,这令人难以置信。再看瑞典,为维持其“人道主义大国”的形象,盲目接收了大量“无人陪伴的儿童难民”,结果发现其中82%竟是成年男性!瑞典社会为所谓的“政治正确”长期容忍这个弥天大谎。现在,像马尔默这样的城市,非瑞典裔人口已接近一半。默里甚至警示,如果趋势不改,瑞典的主体民族在自己故乡沦为少数,将在“这一代人寿命之内”发生。这听起来像科幻小说,却正在现实欧洲上演。

面对这些冰冷的数据和残酷现实,一些乐观的自由派人士或许会说:“只要移民接受欧洲价值观,文化融合很快就能实现。”然而,默里痛苦地指出,现实是残酷的:“新来的人并没有变成欧洲人,反而是欧洲变得越来越像他们原来的家乡。” 伦敦街头的清真寺日益增多,巴黎郊区甚至出现了警察都不敢进入的“国中之国”。这些都印证了欧洲在文化融合上的彻底失败。最终结果是,欧洲正在变成**“全世界任何地方,唯独不再是欧洲自己。”** 这正如《三体》中的那句话:“失去人性,失去很多;失去兽性,失去一切。”欧洲似乎正在失去自己的**“文化基因”**。

第二条夺命河流:精神世界的癌变与“生存性疲劳”

第一条河流是物理层面的失控,而第二条河流则更为可怕——精神世界的癌变,默里称之为**“生存性疲劳”的自虐循环**。这种疲劳,其危害性甚至超越了人口置换,因为物理置换或许尚能逆转,但精神上的自我放弃,等同于文明的灵魂死亡。默里剖析了欧洲精神世界的两大“病灶”。

1. 负疚感的暴症

欧洲精英所接受的教育,很多时候并非歌颂欧洲的辉煌,而是在将欧洲历史描绘成一部罪恶史。从十字军东征到殖民主义,再到两次世界大战,所有这些都成了欧洲无法摆脱的原罪。这种对历史的反思,本是文明进步的标志,但却逐渐异化成了一种**“道德毒品”**。欧洲人沉溺于为祖先的“罪过”赎罪,且越赎越上瘾,甚至不惜为此付出巨大代价。

默里举例指出,德国大量接纳难民,表面是人道主义,深层原因却是一场集体的赎罪仪式,以洗刷纳粹历史的阴影。他们似乎在以此宣示:“看,我们现在多有爱心,我们已经洗心革面了。” 默里甚至讲述了一个令人毛骨悚然的案例:挪威一位左翼女政客在被索马里难民强奸后,第一反应不是愤怒或保护自己,而是对自己“毁了强奸犯在挪威的未来”感到内疚。这种逻辑的彻底颠倒,是对施暴者的无限共情,默里评论道,这已经进入了**“精神病理学意义上的自杀”**范畴。

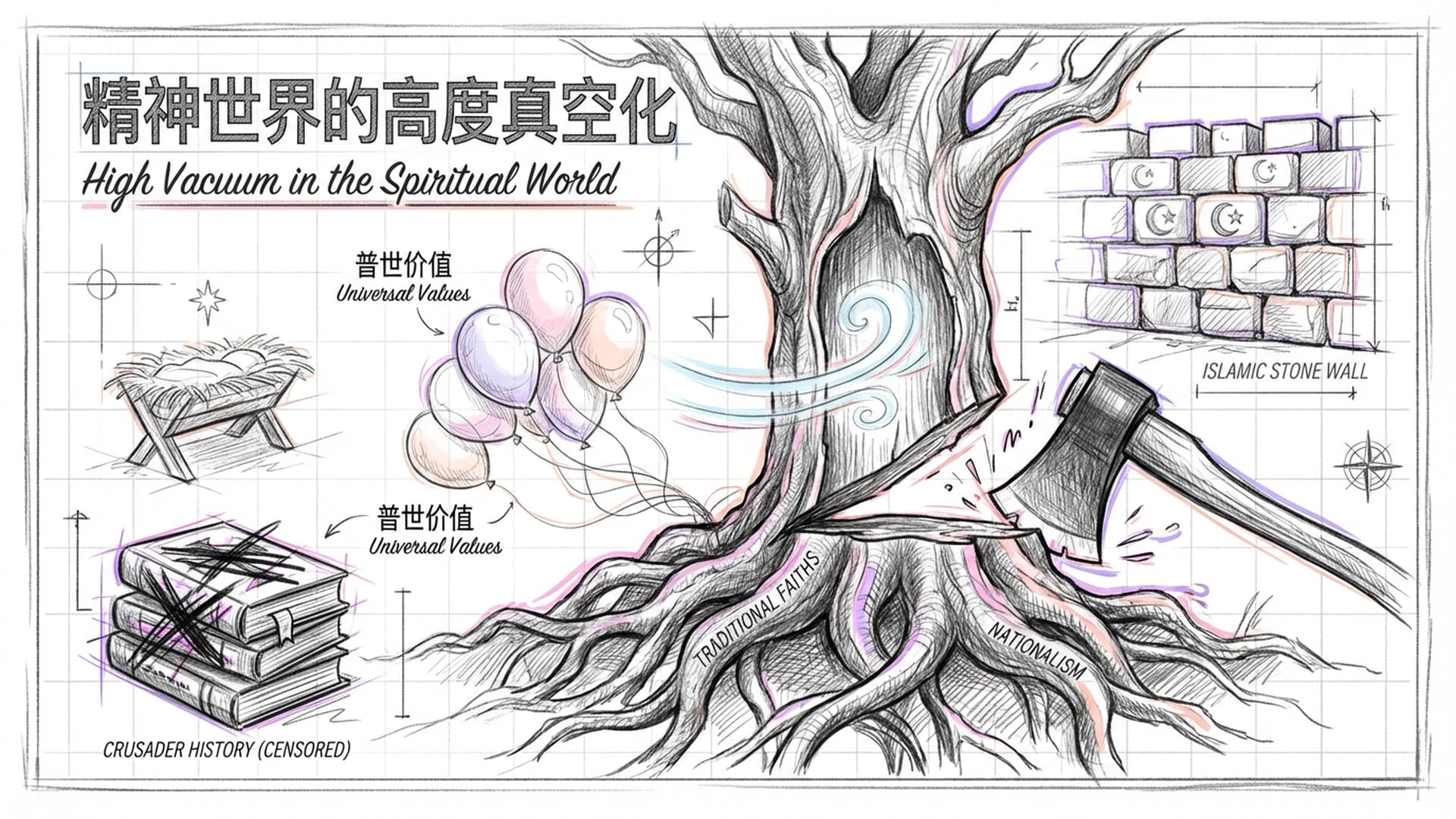

2. 精神世界的高度真空化

在“负疚感”的驱使下,欧洲人不仅否定了自己的历史,还一并抛弃了曾塑造文明的宗教信仰、民族主义情感和爱国主义情怀。这些原本是文明赖以维系的精神支柱,如今被拆卸殆尽。剩下的是什么?只有一堆空洞的“普世价值”——自由、平等、博爱、包容一切。这些词汇听起来美好,但在现实面前却显得苍白无力。

“这种对施暴者的无限共情,已经进入了‘精神病理学意义上的自杀’范畴。这不是正常人的思维,这是病态的。”

当这些空洞的价值观,面对那些拥有强大信仰、紧密社区纽带和坚定自信的伊斯兰文化时,就显得不堪一击。默里形容,欧洲现在就像一个手无寸铁的孩子,去面对一个全副武装的成年人。欧洲学校为避免“冒犯”移民,甚至不再教授十字军东征的历史。圣诞节时,为“包容”而不敢摆放耶稣诞生的马槽。默里悲观地说,这种所谓的“融合”,最终变成了**“我们主动阉割自己,以免让他们感到不适”**。

在德国,一些官员甚至傲慢地对担忧移民政策的本国公民说:“如果不认同,你随时有自由离开德国。”这简直是将本国国民拒之门外,是一种扭曲的文明倒错。欧洲精英们被这种自虐式的意识形态彻底洗脑,将外来者视为高贵的野蛮人,而将本国民众的任何不满,都直接打成**“邪恶的民粹主义”**。仿佛爱自己的国家、爱自己的文化,就是一种罪过。

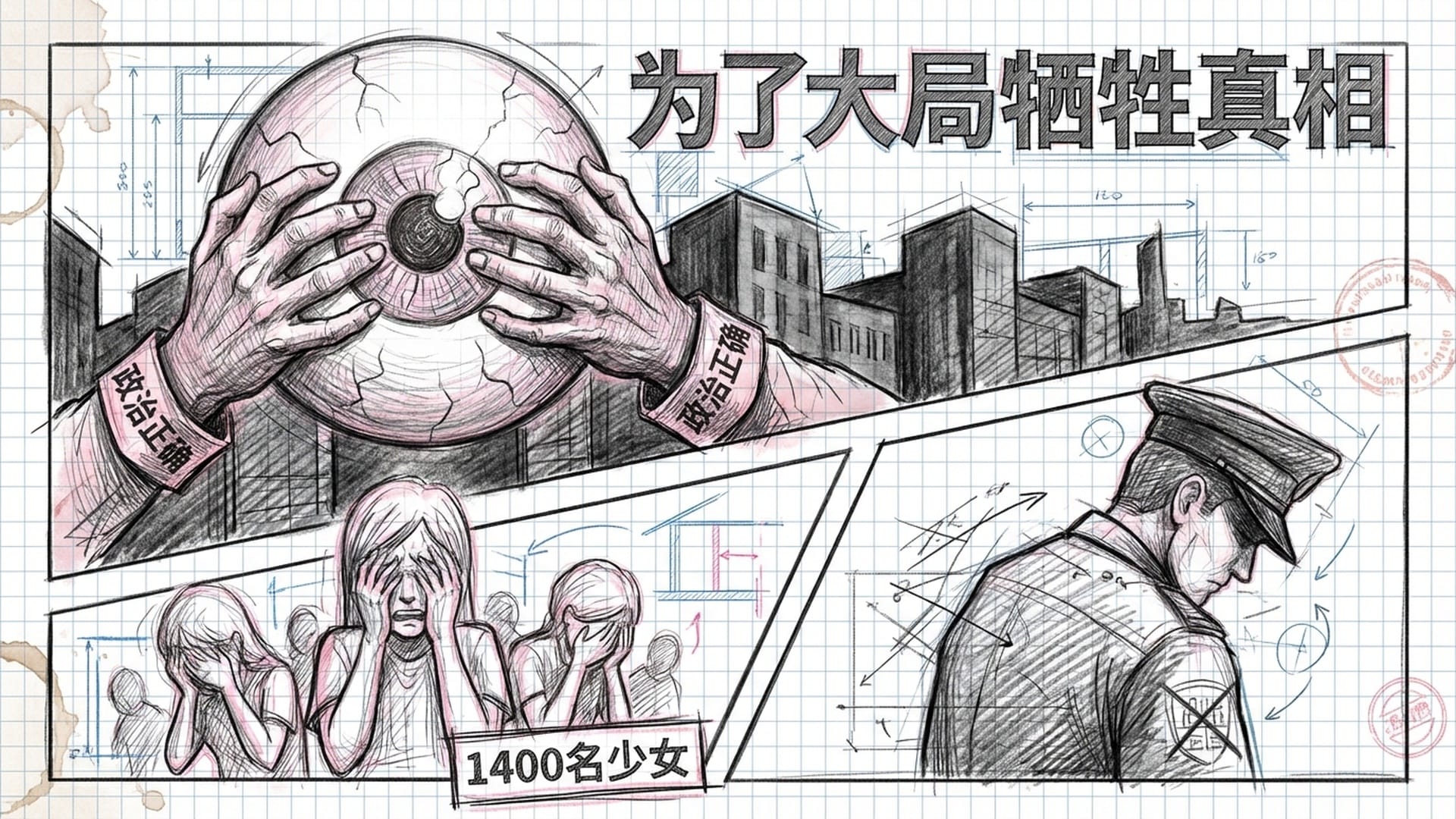

为维持这种“多元文化美好”的虚假幻觉,欧洲精英阶层构建了一个庞大的谎言网络。他们不解决问题,而是解决提出问题的人。政府、媒体和司法机构如同精密机器,共同掩盖真相,“种族主义者”的标签,也成了最致命的消音器。谁敢说真话,便会被贴上此标签,身败名裂。

默里举了一个令人震惊的例子:英国罗瑟勒姆的性侵丑闻。长达16年,至少有1400名未成年少女被巴基斯坦裔穆斯林男性帮派性侵。当地警察和社工并非调查抓捕罪犯,而是因害怕被贴上“种族主义者”标签而选择不作为。更甚者,他们被上级指示,不要记录施暴者的种族背景。默里尖锐评论道:“为了维持一个意识形态的纯洁性,欧洲人竟然愿意献祭自己的女儿。”

这种荒谬的现象,在2015年德国科隆跨年夜的大规模性侵和抢劫案中再次上演。施暴者多为新来的难民,德国主流媒体却集体失声,警方也试图隐瞒嫌疑人身份。直到社交媒体曝光骇人视频,真相才浮出水面。这种“为了大局,真相必须牺牲”的逻辑,让默里感叹病态的欧洲甚至表现出**“对悲剧的强制性麻木”**。

还记得曼彻斯特恐怖袭击吗?当无辜生命被炸得粉身碎骨时,英国社会的回应不是愤怒,而是集体合唱“Don't Look Back in Anger”。他们将这种麻木美化为坚强。默里质问:当你的孩子被炸得粉身碎骨时,社会的第一反应为何是压抑愤怒?这种训练民众接受一切、习惯一切的做法,实际上是一种社会性的条件反射训练:让你不要思考,不要反抗,只需顺从。

这种消音行动并非没有代价。执意揭露真相的人,往往面临社会性死亡,甚至可能付出生命。荷兰批评伊斯兰移民的教授皮姆·福图恩被枪杀;导演希奥凡·高因反映穆斯林妇女困境的短片被当街割喉;索马里裔荷兰议员阿亚纳·谢尔希·阿里因批评伊斯兰教对女性的压迫,被剥夺国籍,流亡美国。默里悲愤总结道:在今天的欧洲,“未来的先知要么被杀,要么流亡,要么生活在二十四小时的警察保护之下。”这是一个可怕的时代,良知和真话,成了最危险的东西。

那么,结局已然注定了吗?欧洲在身体上被置换,精神上被阉割,真相又被层层掩盖,其命运似乎已板上钉钉。那些身居高位的掌权者,如默克尔、马克龙们,不会承认错误,反而会让这种**“自杀惯性”持续加速**。他们会继续告诉民众:问题不在于移民太多,而在于我们不够包容;冲突并非源于文化差异,而是因为我们不够多元。他们会继续将所有提出异议的人打成“纳粹”,用政治正确封住所有人的嘴。

默里甚至预言,到本世纪中叶,当中国、印度、俄罗斯等国家依然保有其独特文明时,西欧将变成一个**“大型联合国”——一个仅仅是地理概念的、无根的、仅为维持经济运转而存在的国际中转站。一个能品尝全球美食、聆听全球语言,却找不到家感觉的地方。那个曾经孕育无数璀璨文明的欧洲,将彻底沦为历史名词。这并非缘于轰轰烈烈的战争,而是“温水煮青蛙”式的自我麻醉的安乐死**。

“在今天的欧洲,未来的先知要么被杀,要么流亡,要么生活在二十四小时的警察保护之下。”

至此,我们不难理解美国保守派精英为何选择与欧洲“决裂”。在他们看来,欧洲犹如一艘注定沉没的“泰坦尼克号”,而船长和船员们不仅拒绝修补船身,还在拆卸救生艇,甚至指责试图逃生者“缺乏风度”。美国保守派的逻辑清晰:我们不想成为下一个“大型联合国”,美国还想继续做美国。

《欧洲的奇怪死亡》的核心判词是:欧美之间的大决裂,本质上并非利益之争,而是生命意志的决裂。美国希望生存并胜出;而欧洲,却似乎为了维持某种道德上的高尚感,宁愿选择**“殉道”**。这种牺牲,已无法用理性解释。

默里在书的结尾留下深刻思考:一个文明若想存续,其核心在于**“讲故事的能力”**。它必须能够理直气壮地向后代讲述:“我们是谁?我们从哪里来?我们为何值得存在?”如果一个文明连自己都觉得不配存在,连自己的历史都感到自我厌恶和愧疚,那么无论其拥有多少物质财富,这个文明实际上已经死去。欧洲的悲剧在于,它弄丢了自己的故事,甚至不敢书写新的故事,只能任由他人的故事来填补空白。这,就是这场“文明自杀”最终落下的一记绝命重击。

我想,我们每一个人,是否也该反思一下,我们给我们的下一代,讲述了怎样的故事?我们是否还知道,我们是谁,我们从哪里来,我们又将去向何方?这些问题,值得每一个人深思。

|  |  |