Z世代的“数字宋朝”:穿越千年的焦虑与回响

为什么今天的“内卷”、“躺平”和“颜值管理”,与千年前宋朝人的生活策略如此相似?本文将带你穿越千年,一探Z世代与宋代市民在消费、社交、身体规训及社会流动性等方面的历史回响,揭示我们所处的“数字宋朝”的深层焦虑。

|  |  |  |

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。

敲门都不应,倚杖听江声。长恨此身非我有,何时忘却营营。

夜阑风静縠纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

——苏轼(宋)

你是否曾感到,那些关于“内卷”、“躺平”甚至“颜值管理”的困扰,并非当下的独特产物?或许,它们只是千年前宋朝人生活策略的“数字回响”。这听起来可能有些反直觉,但在数字时代,我们Z世代与宋朝人面临的核心困境却有着惊人的相似性。

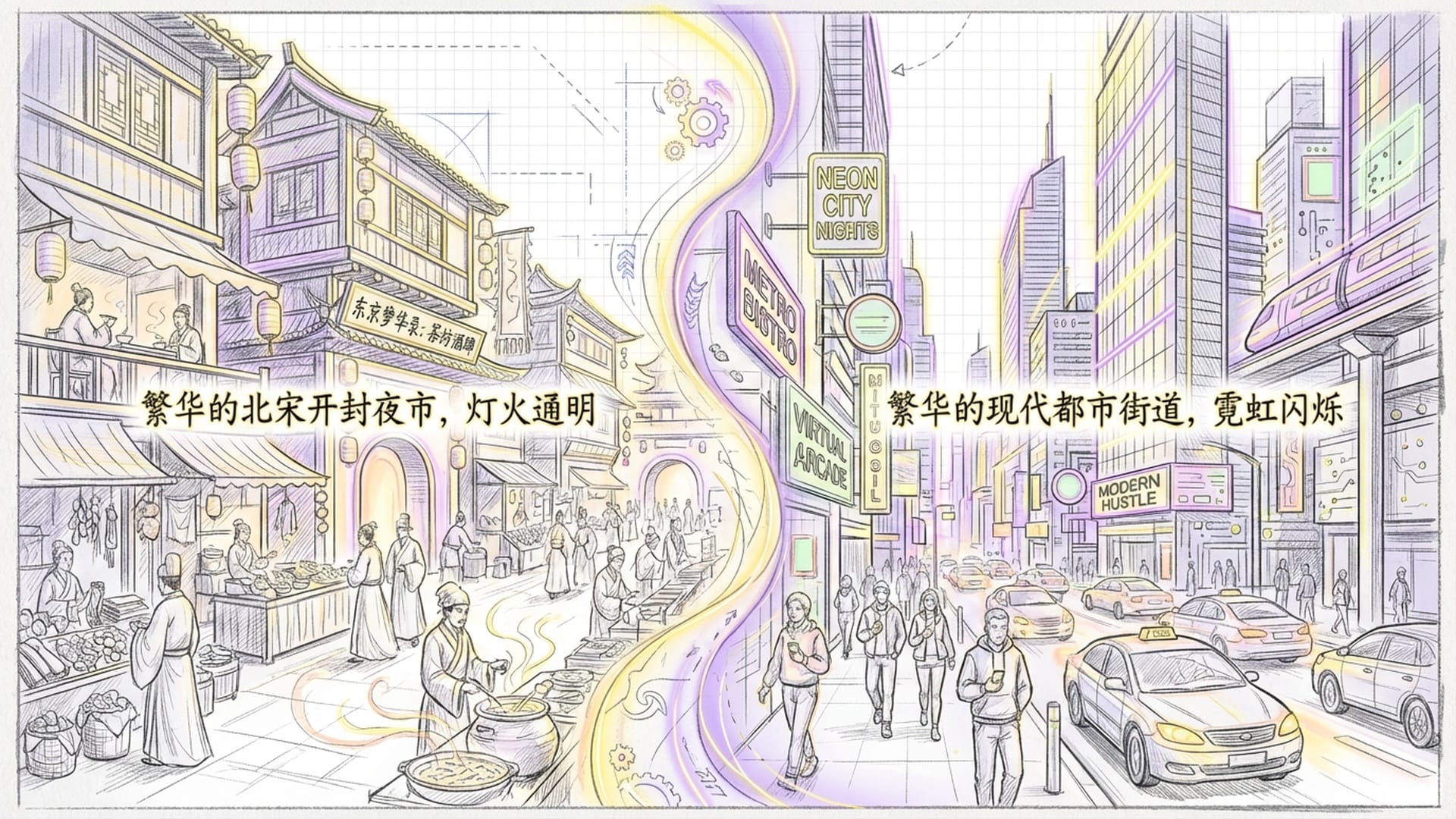

想象一下公元12世纪的北宋。都城开封,那时全球最大的城市,没有宵禁,没有坊市的围墙,24小时灯火通明,茶坊酒肆彻夜营业。孟元老在《东京梦华录》中描绘的,简直是一幅全息影像:专业的剧场、琳琅满目的夜市,以及高度发达的消费文化,人们尽情享受与消费。

这幅千年前的图景,与我们今天生活的光纤与算法编织的网络之间,看似天差地别,但我们所面对的挑战却异常相似:如何在原子化的社会里找到归属感?如何在高度内卷的竞争中安放自我?又如何在消费主义的浪潮中定义自己?

历史并非简单重复,而是以一种“晚期现代性”对“早期现代性”的精妙回响。从精心“策展”生活,到挤破头考公,再到心累“躺平”,这更像是一个螺旋式上升的过程,伴随着新科技的加速和资本的深化,我们正在重新回应那些人类最基本的社会和心理需求。

第一章:策展经济——消费如何定义你的身份?

宋朝是中国社会的一个巨大转折点。它从血统决定地位的门阀士族社会,转向了靠科举拼实力的士大夫社会。身份不再是与生俱来,而需要被**“表现”出来**,这种表现的核心,就是消费和审美。说白了,这是一场高级的“品味竞赛”,这不正是我们今天“策展经济”的原型吗?

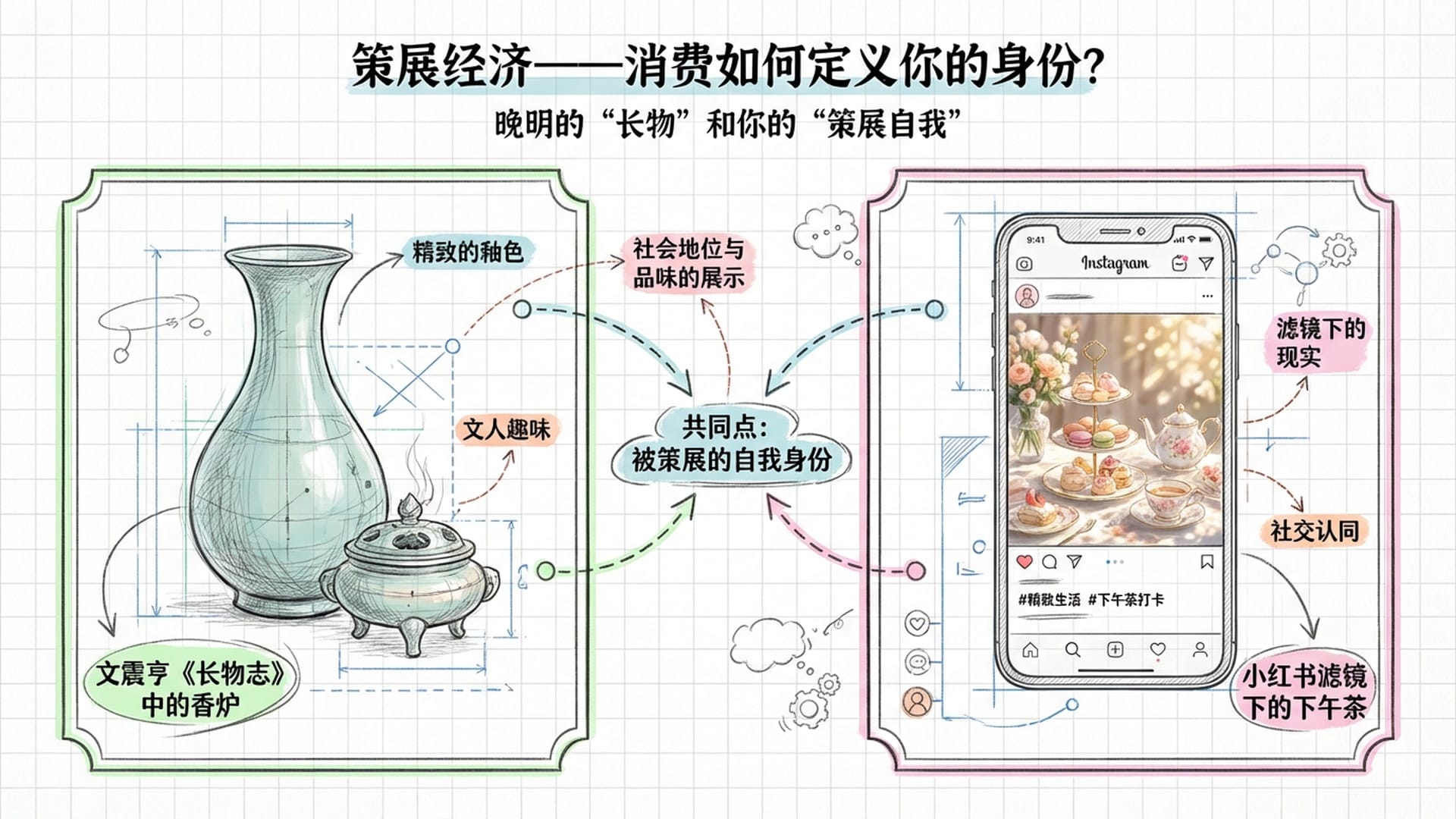

1.1 晚明的“长物”和你的“策展自我”

将时间再推移到商品经济发展到极致的晚明时期,江南的士大夫们在拥有财富后,产生了新的焦虑:如何与那些有钱但没品位的暴发户区分开来?文震亨的《长物志》巨细靡遗地规定了文人生活的每一个细节,从花瓶材质到香炉款式,甚至院子里石头的摆放。他定义的那些“长物”(即多余之物),恰恰成了身份的核心。重点并非拥有这些物品,而是如何“策展”它们,以展示一种超越物质的“雅”。

这套逻辑,在今天Z世代的社交媒体行为中得到了完美复刻。如今的年轻人消费,已不再单纯追逐大牌Logo,他们更倾向于营造一种特定的“氛围感”。这种氛围感通过Instagram、TikTok、小红书等可视化平台展现出来。你穿什么、吃什么、去哪儿玩,以及照片呈现的效果,都是为了讲述一个关于“我是谁”的故事。

如乔纳纳·M·帕姆所言,“被策展的自我”就是你把自己生活的“精选集”展示给大家。它剥离了现实背景,只留下你最想展示的品味和归属感。这与晚明文人张岱在《陶庵梦忆》中对自己生活细节的记录异曲同工。张岱对西湖的游玩、戏曲的品鉴、对某款茶的狂热,不正是前数字时代的“Vloger”或“生活方式博主”行为吗?对张岱和我们Z世代而言,如果一个体验没有被记录、被美美地展示出去,就仿佛未曾发生。消费的目的早已超越了单纯的“使用”,更在于构建一个能被他人看见的、理想化的自我镜像。

1.2 茶的审美政治:“斗茶”与抹茶拿铁

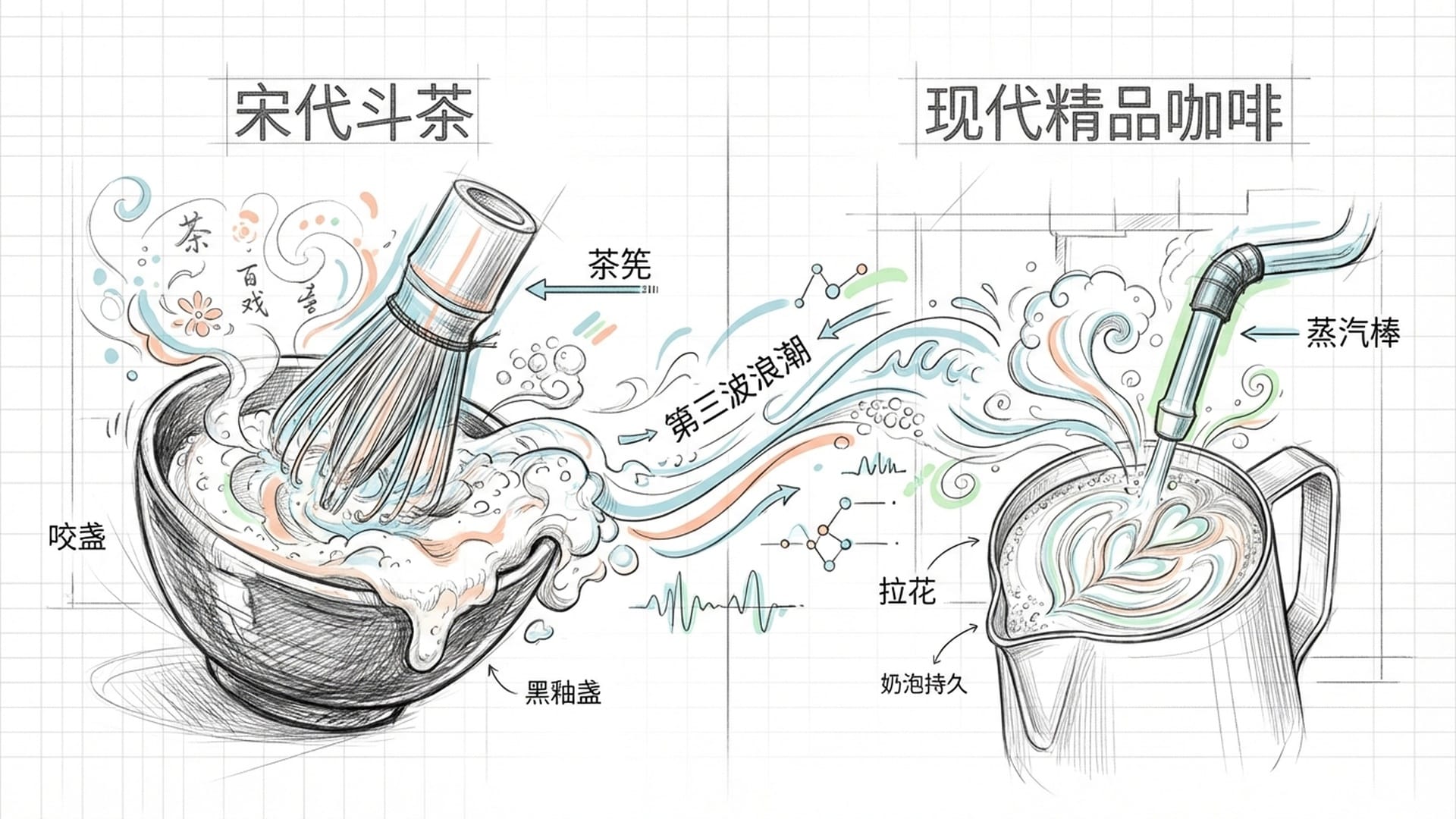

这种穿越时空的审美共鸣,在“茶”这个载体上体现得尤为明显。宋代是中国茶文化的巅峰,其特点并非普遍饮茶,而在于其仪式化和社交竞争功能——那就是“斗茶”。

在宋朝,茶不再是简单的解渴之物,而是一场关于技术、审美和财富的较量。“斗茶”的核心技术是“点茶”,即用茶筅将茶汤打出厚重持久的白色泡沫。评判标准有二:一是“汤色”,要求纯白,并能衬托黑釉茶盏之美;二是“水痕”,泡沫在碗壁上停留时间越长越好。更高级的玩法是“茶百戏”,高手能在茶汤泡沫上“画”出山水、花鸟,甚至是诗句。

这与我们Z世代对精品咖啡、拉花艺术、以及抹茶饮品的狂热,是否有着**“社会学同构”**的感觉?虽然表面是茶与咖啡,但其内在逻辑是共通的。

无论是宋代的“斗茶”还是现在的“拉花”,背后都有专业的工具,茶筅之于蒸汽棒。审美上,一个追求纯白泡沫的细腻,一个追求绵密光泽的微奶泡。视觉技艺上,茶百戏能在泡沫上作画,拉花能在咖啡上玩出各种图案。社交功能上,斗茶是士大夫们展示文化资本和身份的雅集;而现在的打卡分享,则是在社交媒体上展示生活方式和品味。评判标准也类似:宋代要求“咬盏”,现代要求图案清晰、奶泡持久。甚至在商业化上,宋代早有专业的茶坊和路边卖茶,高度细分;而现在,第三波咖啡浪潮也强调单一产地、手冲技艺,服务高度定制化。

当你手捧一杯冰镇抹茶拿铁,或在精品咖啡馆等候一杯拉花完美的咖啡时,你的心理动因与宋代文人在汴京茶坊里盯着茶汤泡沫变化,并无二致。这不仅是追求味觉与视觉愉悦,更是积累一种“社交货币”。在那一杯杯精致的泡沫里,折射出的是两个时代对“精致生活”的共同渴望,以及通过一些细微的物质细节,对抗宏大世界无序感的努力。

第二章:“第三空间”的危机与异化

雷·奥尔登堡提出了“第三空间”的概念,指代家庭(第一空间)和工作场所(第二空间)之外的非正式公共聚集地,如咖啡馆、酒吧、社区中心。这些场所是社会活力的源泉。宋代城市的繁荣,很大程度上得益于其发达的实体“第三空间”。而今天Z世代的焦虑,部分原因正是我们实体第三空间的萎缩和异化。

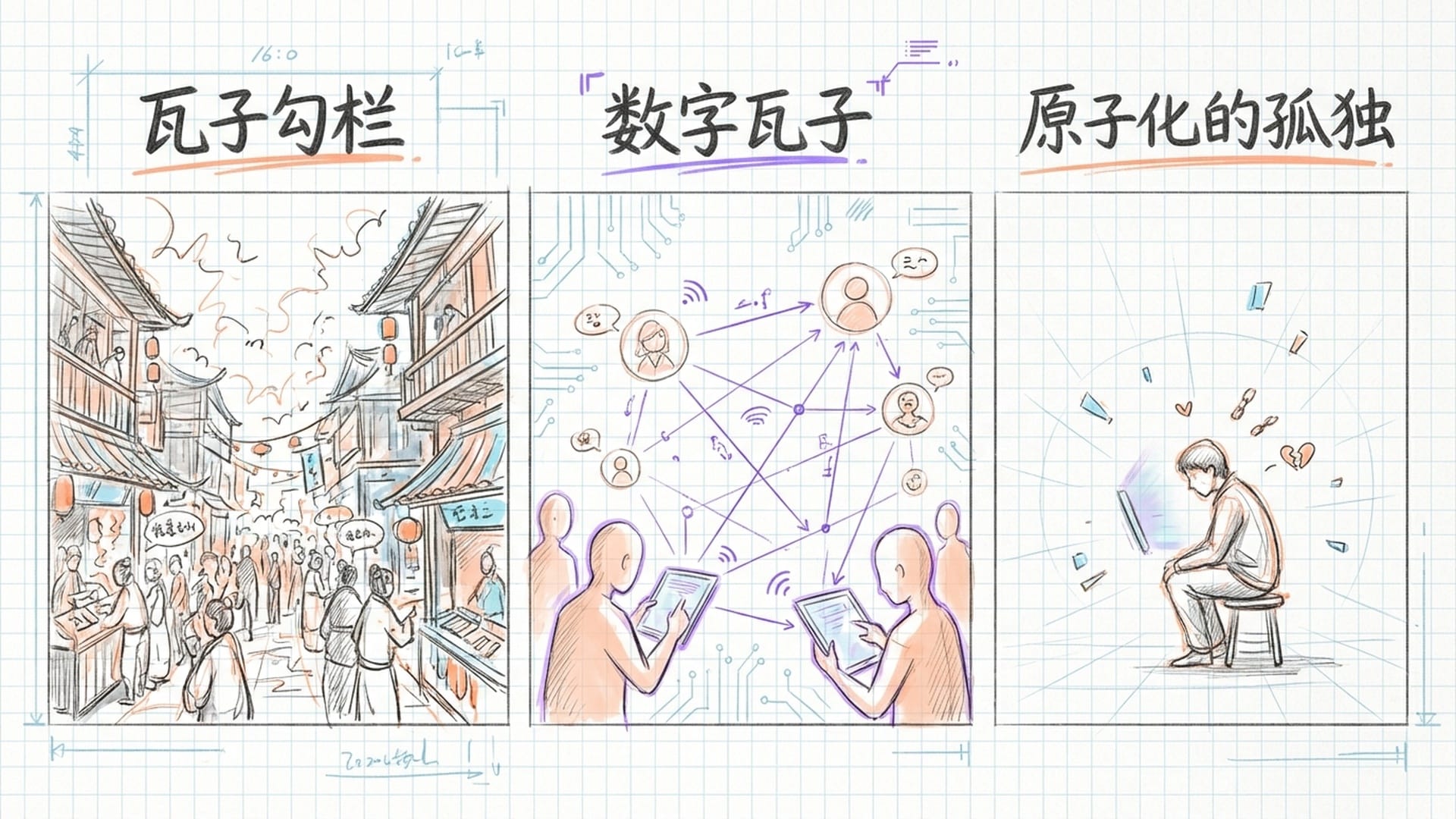

2.1 瓦子勾栏:人声鼎沸的消夜世界

宋代城市的革命性,体现在它打破了时间的束缚。孟元老笔下的开封,是没有宵禁的自由空间。城中遍布“瓦子”或“瓦舍”,这并非普通娱乐场所,而是大型娱乐商业综合体。内有数百个“勾栏”(剧场),24小时不停上演杂剧、傀儡戏、说书和相扑。更重要的是,这里三教九流,官员、商人、书生、士兵、游民摩肩接踵,杂居一处。

对宋代市民而言,瓦子不只是娱乐,更是信息交换、情感宣泄和社会连接的物理节点,是“匿名的互联网”前身。在这里,严格的儒家等级秩序暂时被放下,所有人都能以“消费者”身份平等参与城市喧嚣。司马光甚至曾抱怨这种环境“腐蚀”年轻人,认为它使年轻人沉迷赌博和享乐,荒废正业。这反过来证实了瓦子作为极具吸引力的“反结构”空间,在当时社会影响力之大。

2.2 数字瓦子与原子化的孤独感

回到21世纪,我们Z世代面临的空间现实截然不同。随着城市绅士化和生活成本飙升,传统的实体第三空间变得日益昂贵或稀缺。年轻人逐渐无力承担市中心的社交生活,于是,他们将对“瓦子”的需求大规模迁移到虚拟空间。

今天的Discord服务器、Twitch直播间、Reddit论坛和微博超话,构成了我们现代的“数字瓦子”。年轻人同样在这里寻找娱乐、匿名和社群归属感。然而,这种迁移带来了一种深刻的异化。宋代的瓦子是具身的,喧嚣、气味、身体接触构建了真实的社会纽带。而数字瓦子是离身的,是一种屏幕背后的连接。

麦肯锡和普华永道的报告均指出,尽管我们这一代在数字连接上前所未有的紧密,但我们的孤独感和心理健康问题却达到了历史高峰。这是一种悖论:屏幕背后的连接再多,也缺乏物理在场带来的情感抚慰。宋代那些赌博兄弟会,虽被视为社会毒瘤,却为边缘男性提供了强大的社会支持网络。而现在那些线上赌博群组或加密货币社区,虽提供类似的目标共同体,但它们往往建立在脆弱的算法推荐之上。一旦利益链条断裂,这种连接便瞬间瓦解,留给个体的只有更深的虚无。

第三章:自我的美学——身体与精神的炼金术

当外部世界的社会流动性开始变慢,不可控因素增多时,我们会下意识地将控制欲转向自己唯一能完全掌控的领域:身体与精神。宋代和我们当代在身体规训和精神修炼上的相似性,揭示了这种内向化的防御机制。

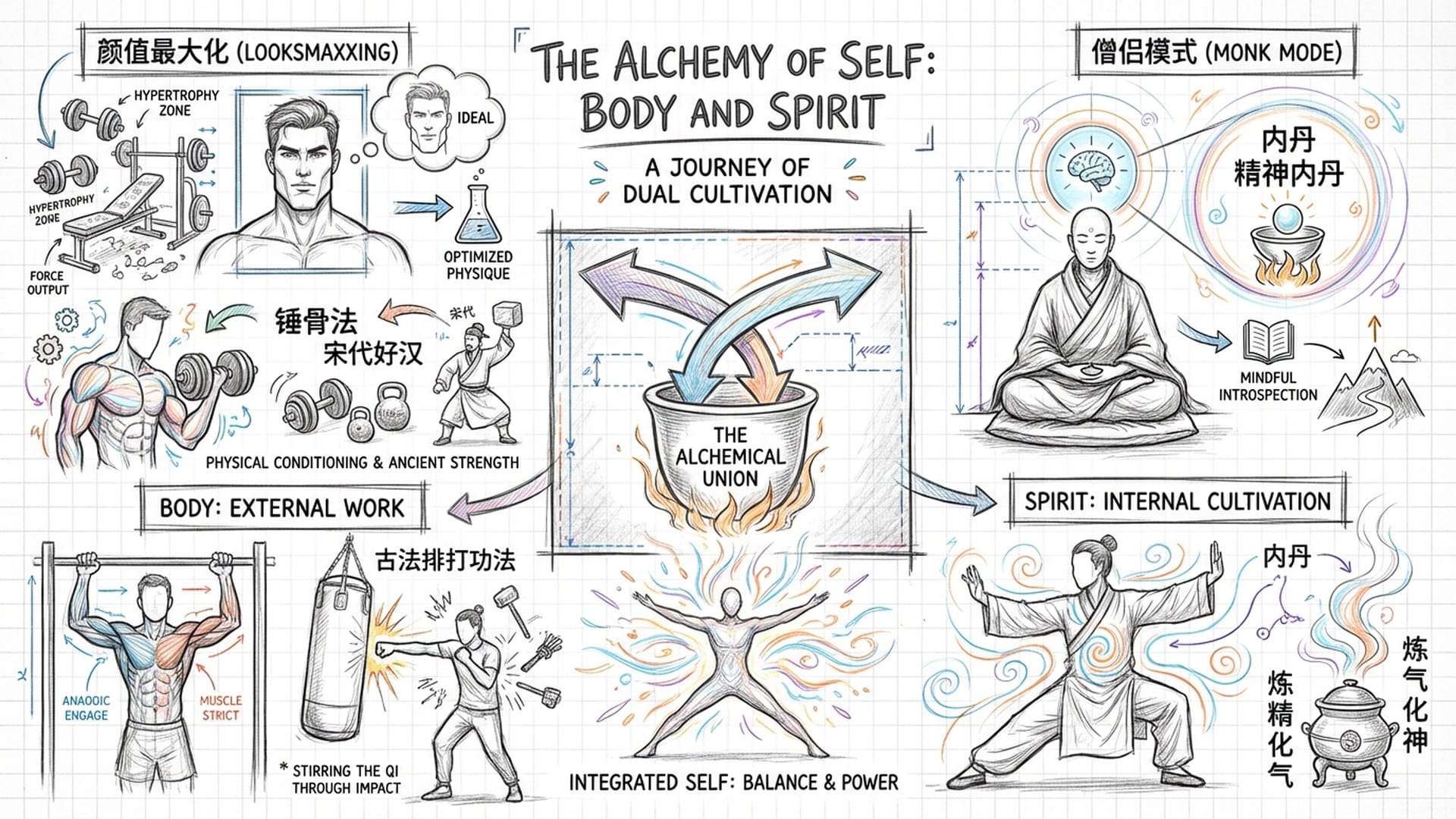

3.1 “颜值最大化”与铁骨之躯

在当代的男性亚文化里,“Looksmaxxing”(颜值最大化)已成为一门显学。这不仅仅是简单的美容,而是一整套系统性的、甚至极端的身体改造工程——从严格控制饮食、健身塑形,到更激进的“锤骨法”(试图通过敲击面部骨骼重塑下颌线,实为误读生物学定律)。这反映了Z世代男性在婚恋市场竞争加剧背景下的极度焦虑。身体被视为一种资本,必须通过痛苦的磨砺来“增值”。

这种对身体的极致追求,在宋代也有微妙的对应。宋朝虽然以文治国,确立了“面白身弱”的文人审美霸权,仿佛不事生产才显得高级。但与此同时,在民间和军旅亚文化里,对“铁骨”和“硬气”的追求从未中断。尤其是随着《水浒传》这类通俗文学的流行,“好汉”形象成了底层男性的理想。好汉不仅要有强健体魄,更要能忍受肉体痛苦,如刺配发配、各种刑罚。宋代武术中的“排打”功法——即用木棒或沙袋击打身体,以增强骨密度和抗击打能力——在原理上,与现代的“锤骨”有着惊人的相似之处。

无论是宋代的“排打”还是现代的“锤骨”,本质上都是在构建一种防御性的铠甲。在一个充满敌意和竞争的社会环境里,男性试图将自己的身体打造得坚不可摧,以此作为他们最后的尊严堡垒。

3.2 “锁定”与内丹修炼

在精神层面,Z世代流行词“锁定”(Locking In)描述了一种特殊的生活状态:通过切断所有外部干扰,进入高度专注状态以达成目标。这通常伴随着“僧侣模式”(Monk Mode)——即在一段时期内禁欲、不碰社交媒体、高强度工作。这被认为是我们在注意力经济时代,夺回精神主权的唯一方式。

这种现象,实则是宋明时期“内丹”修炼的世俗化和数字化复兴。宋代正是内丹学及其相关气功理论定型和繁荣的时期。那些修行者认为,人的精、气、神会在日常感官享乐和世俗事务中不断耗散,只有通过“收视返听”、闭关修炼,才能在体内结成“圣胎”,实现生命的升华。

宋代隐士逃离的是瓦子的喧嚣,而我们现代年轻人逃离的,却是算法的轰炸。两者核心逻辑一致:外部世界是一个巨大的能量黑洞,只有通过极端的自律和内向化,方能保存自我。这种“禁欲主义”的回归,是对过度丰裕(无论是宋代的物质丰裕还是现代的信息丰裕)的一种本能反动。

第四章:铁饭碗的迷思——社会流动性的停滞与内卷

如果说消费和审美是个体应对焦虑的“软策略”,那么社会流动通道的堵塞,就是焦虑产生的“硬根源”。宋代和现代中国社会最深刻的相似之处,在于两者都面临着精英选拔系统的极度拥挤。

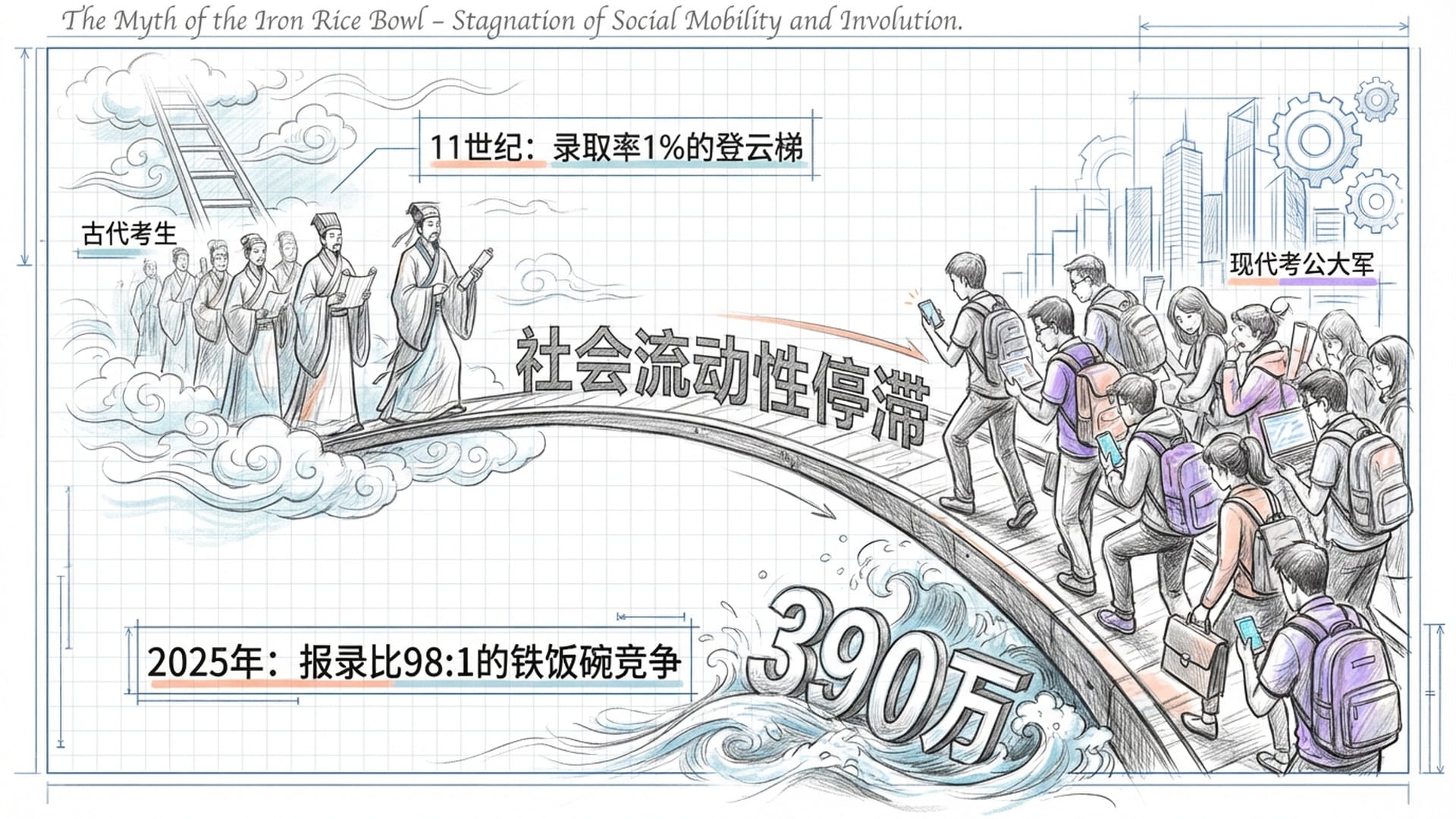

4.1 通往云端的梯子与独木桥

宋代是中国科举制度彻底成熟的时期。科举成为平民向上攀爬的唯一通道,被称为“登云梯”。然而,随着印刷术普及和教育下沉,考生数量指数级增长,但官僚系统职位增加却极其有限。到南宋,通过地方考试的录取率可能仅有1%甚至更低。这种残酷的数学现实,制造了一个庞大的“落第士人”阶层。这些受过高等教育却无处施展的年轻人,充满了挫败感,他们不仅是个体悲剧的承受者,也成了社会不稳定的潜在因素。

这段历史剧本,正在我们2024至2025年的中国社会重演。随着经济增速放缓,私营部门不确定性增加,Z世代纷纷涌向公务员这个“铁饭碗”。数据惊人:2025年国考报名人数达到创纪录的390万,平均报录比高达98比1,部分热门岗位甚至出现“几千人争一个”的惨烈局面。

这种“考公热”不再只是单纯的就业选择,它更像是一种文化创伤的体现。就像宋代的落第秀才,最终可能去写话本、参与地方诉讼甚至造反一样;现在那些“全职儿女”或“脱产备考族”,在几次落榜之后,面临巨大的心理落差和身份危机。社会表面说着精英管理是公平的,但现实却将其变成了一场概率极低的彩票游戏。

4.2 “内卷”的历史回响

如今流行的“内卷”一词,精准描述了我们当下的状态:一种没有发展的增长,一种为了微小的竞争优势而投入无限精力的自我剥削。这不正是宋明科举社会的真实写照吗?考生们为了在八股文中脱颖而出,皓首穷经,将智力消耗在日益繁琐的形式主义上,却对实际社会生产力没有任何益处。

今天,那些手握硕士文凭,却在竞争月薪3000元文员岗位的年轻人,他们就是那个在考棚里耗尽青春的宋代书生的精神后裔。这种结构性的“过密化”,导致了全社会弥漫着焦虑情绪。

第五章:逃避与冒险——绝望的赌注

当“登云梯”断裂,身体的修炼也换不来安全感时,那些被压抑的能量,就会流向风险最高的领域:赌博和投机。这往往是一场“绝望的赌注”,是试图通过运气来打破固化阶层的最后尝试。

5.1 “光棍”与“Incels”的幽灵

明清时期的社会治理中,有一个挥之不去的幽灵群体——“光棍”。字面意思即“光秃秃的树枝”,指的是那些未婚、没家、无固定财产的男性游民。由于贫困和性别比例失衡,这些男性被排除在儒家家庭伦理体系之外。他们聚集在城镇边缘,结成帮派、秘密会社,通过暴力、敲诈或依附权贵生存。清朝法律甚至专门针对“光棍”制定了严厉刑法,视其为社会不稳定之源。

这个历史群体,与现代西方的“Incel”(非自愿独身者),以及全球范围内那些感到被社会遗弃的底层年轻男性群体,有着深刻的社会学对应。就像清廷害怕光棍演变为暴乱一样,现代社会也担心这群人可能引发激进主义。他们缺乏明确的社会角色,如丈夫、父亲、职员,这种身份真空往往被网络极端意识形态或虚拟的“兄弟会”所填补。

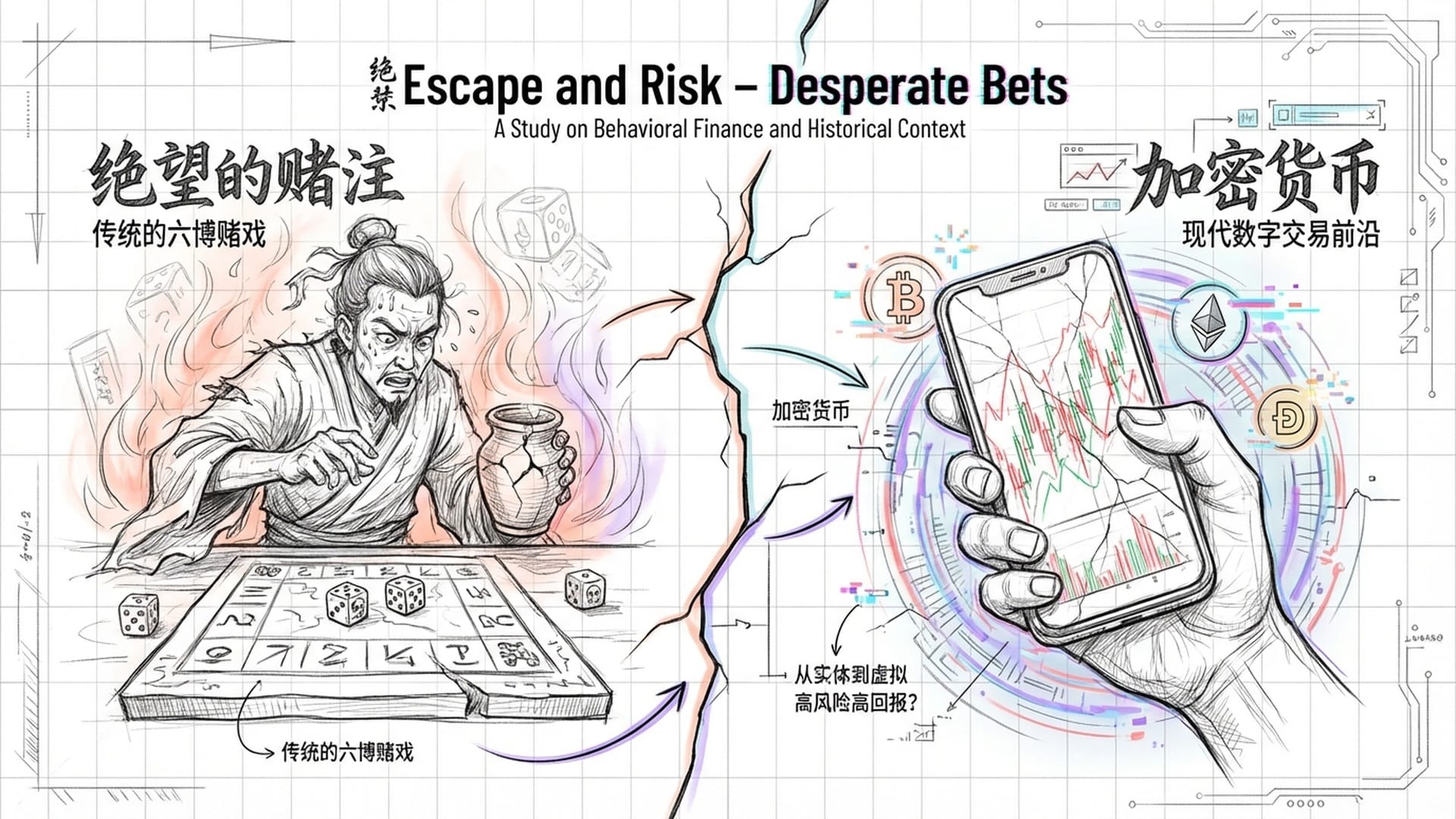

5.2 从六博到加密货币:投机作为救赎

宋代的瓦子里,赌博之风盛行。各种掷骰子游戏、“关扑”(一种通过抛掷铜钱赌博商品的活动)充斥街头。司马光曾痛心疾首地指出,许多“良家子弟”被诱入赌局,最终家破人亡。对于当时的底层民众而言,赌博不仅仅是娱乐,更是在固化的经济结构中,寻求翻身的非理性尝试。

时过境迁,机制已变,但人类的心理结构却未曾改变。今天,网络博彩,以及更普遍的加密货币、模因币,还有像Robinhood上盛行的“末日期权”这些投机行为,它们,就是Z世代的“六博”。对这一代人来说,传统的财富积累路径——努力工作、储蓄、买房——似乎已失效。工资增长跑不过通胀,房价高得让人望而却步。在这种背景下,将微薄积蓄投入到波动极大的虚拟货币中,看起来很疯狂,但实际上,它是绝望中的一种“理性”选择,一种“登月”尝试。宋代瓦子里的“赌博结社”,如今变成了Reddit上的WallStreetBets,或Discord里的炒币群,大家集体行动,试图对抗机构,期望通过制造市场混乱来分一杯羹。

第六章:抵抗与撤退——躺平与隐逸的哲学

并非所有对压力的反应都是激烈的。在行动无效之时,最深刻的反抗,往往是静止的。

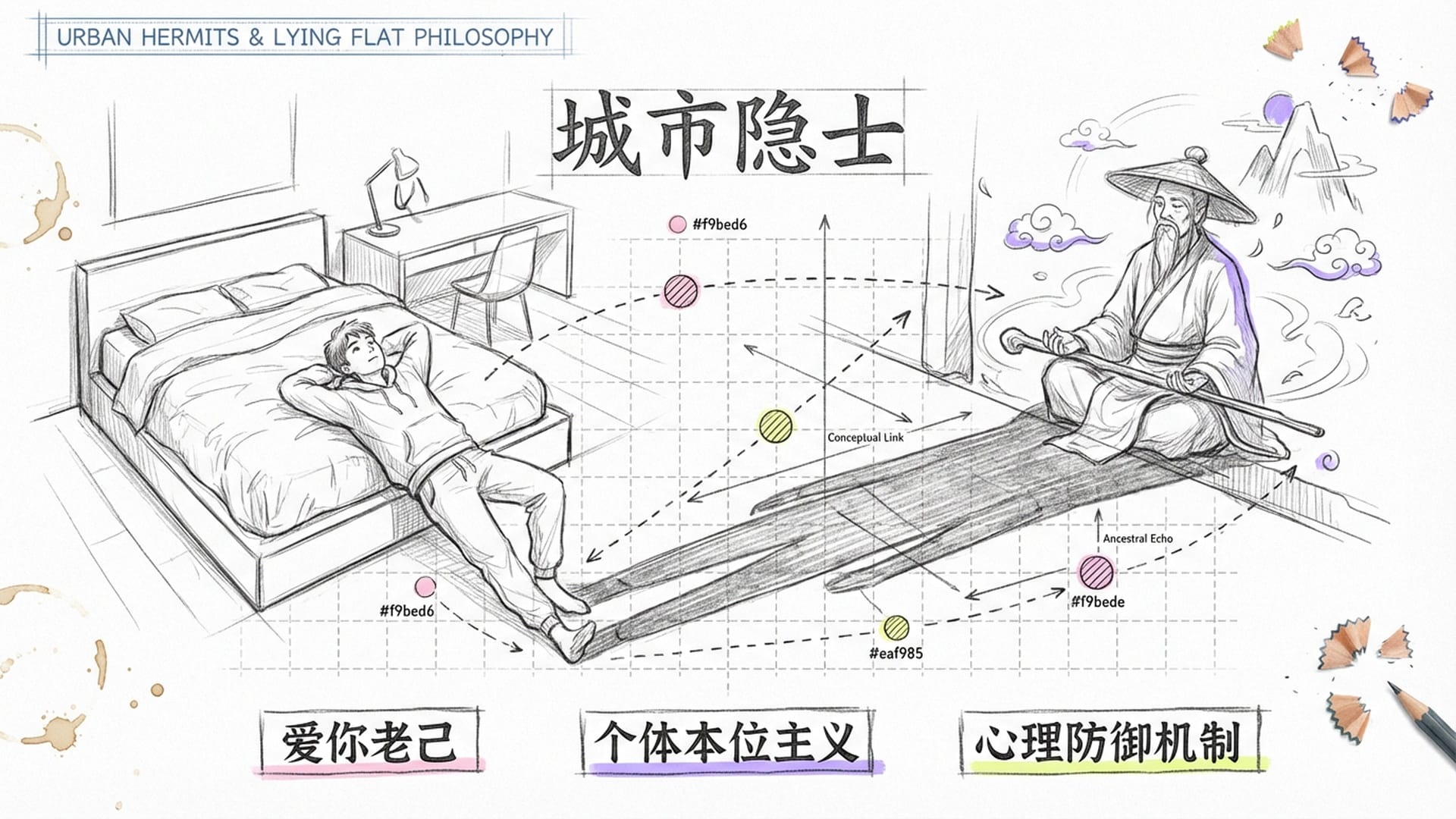

6.1 隐士与“躺平”

中国的“躺平”运动,即年轻人主动拒绝过度竞争,只维持最低生存标准的一种行为,常被视为新现象。但从历史长河来看,这不过是道家和士大夫们“隐逸”传统的现代回响。在中国历史上,当政治黑暗或仕途受阻时,“归隐山林”不仅是一种生存策略,更被赋予了道德上的正当性。

举例而言,晚明名士张岱在明朝灭亡之后,拒绝出仕清朝,披发入山,著书立说,在回忆中构建自己的精神王国。这种“不合作”,是最高级的政治抗议。今天的“躺平”青年,就是现代的“城市隐士”。他们虽未退隐到终南山,但在精神上,他们退出了消费主义的循环,退出了“996”的福报体系。这是一种现代版的“无为”——在一个不奖励努力的系统里,拒绝被消耗和磨损。

6.2 “爱你老己”:晚明“情”论的复兴

最近在中国社交媒体上流行的“爱你老己”,意为“爱你自己,老伙计/老几”,反映了一种从儒家集体主义向个体本位主义的深刻转变。它与晚明时期以汤显祖、李贽为代表的“情”论复兴遥相呼应。晚明思潮强调个人情感(情)高于社会礼教(理),肯定欲望的合理性。

当时的年轻人开始用独特的癖好,如痴迷某种香料、某种戏曲,来定义自己。就像今天Z世代通过MBTI标签、小众爱好来定义自己一样。“爱你老己”不只是自恋,它更是一种自我保护的宣言:在一个不再提供安全感的宏大叙事中,个体只能退守回自己身体和感受的微观堡垒,成为自己最忠实的伴侣。

结论:历史螺旋中的突围

综观宋明时期到我们Z世代,这些看似相似之处——从精心策展的审美生活,到内卷的科举和考公,从身体的焦虑规训,到赌徒式的投机,再到最后的躺平隐逸——它们并非历史巧合,而是社会发展到特定阶段的结构性产物。

当一个文明高度城市化、商业化,信息变得极其丰富,但社会阶层的流动性却趋于停滞时,人类的集体心理防御机制,就会呈现出四种模式:

- 审美的退守:若无法获得权力或财富,便通过策展物品和体验来获得文化资本。

- 身体的筑垒:若无法掌控外部世界,便通过极端的规训,来掌控自己的身体。

- 概率的博弈:若劳动的回报率过低,便将命运交给运气。

- 哲学的撤退:若系统无法战胜,便直接切断连接,回归内心。

汴京的瓦子虽然已化作尘土,但它的精神内核,却在数十亿块发光的屏幕中获得了永生。我们并非走向一个全新的未知世界,某种程度上,我们正在重做孟元老九百年前记录的那个繁华而焦虑的梦。未来的挑战并非否定这些技术或趋势,而在于我们能否识别出这个历史的循环,进而思考如何建立一种新的社会契约。一种能够提供真实的“第三空间”、能够定义多元成功的标准,以及无需通过极端内卷就能活得有尊严的社会结构。

|  |  |