2000年的回声:AI泡沫与潜在风险的数据驱动剖析

当前AI热潮背后隐藏着巨大的泡沫风险。巴菲特指标达224.3%,席勒市盈率突破40,科技股集中度达35%——深入分析AI泡沫风险指标,探讨可能的黑天鹅事件。

引言:新的淘金热,旧的狂热症

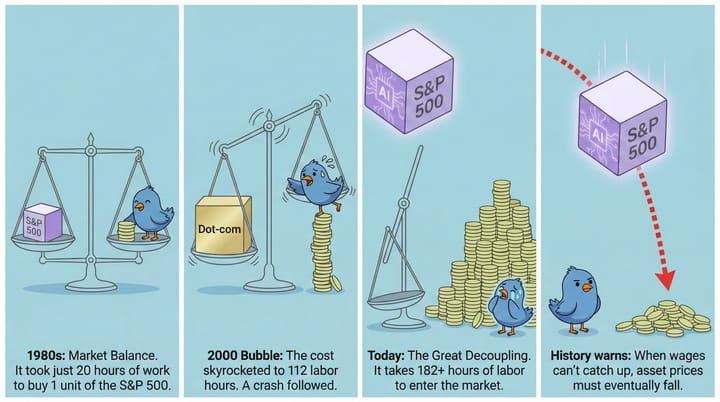

人工智能(AI)无疑是一场技术革命,其变革潜力可与互联网的诞生相提并论。然而,金融史反复向我们证明一个规律:革命性的技术总是会无可避免地催生投机狂热。从铁路到广播,再到互联网,每一次技术浪潮都伴随着市场非理性的繁荣,最终以痛苦的破灭告终。

当前,市场对AI的热情已经达到了白热化的程度。虽然AI革命的长期价值是真实存在的,但市场对这场革命的估值已经危险地脱离了基本面现实,形成了一个具有历史意义的泡沫。本报告将利用大量宏观经济数据,深入剖析当前AI泡沫的结构,探讨其持续下去所依赖的狭窄而危险的路径,并借鉴历史教训,识别可能刺破泡沫的催化剂。

第一节:泡沫的解剖学:进入平流层的估值

要判断市场是否处于泡沫之中,最客观的方法是审视估值指标。当多个历史上可靠的指标同时指向极端水平时,这便不再是巧合,而是一个强烈的系统性风险信号。当前市场正是如此,三大关键估值指标均已亮起红灯,其水平堪比甚至超过了2000年互联网泡沫和2008年全球金融危机前的峰值。

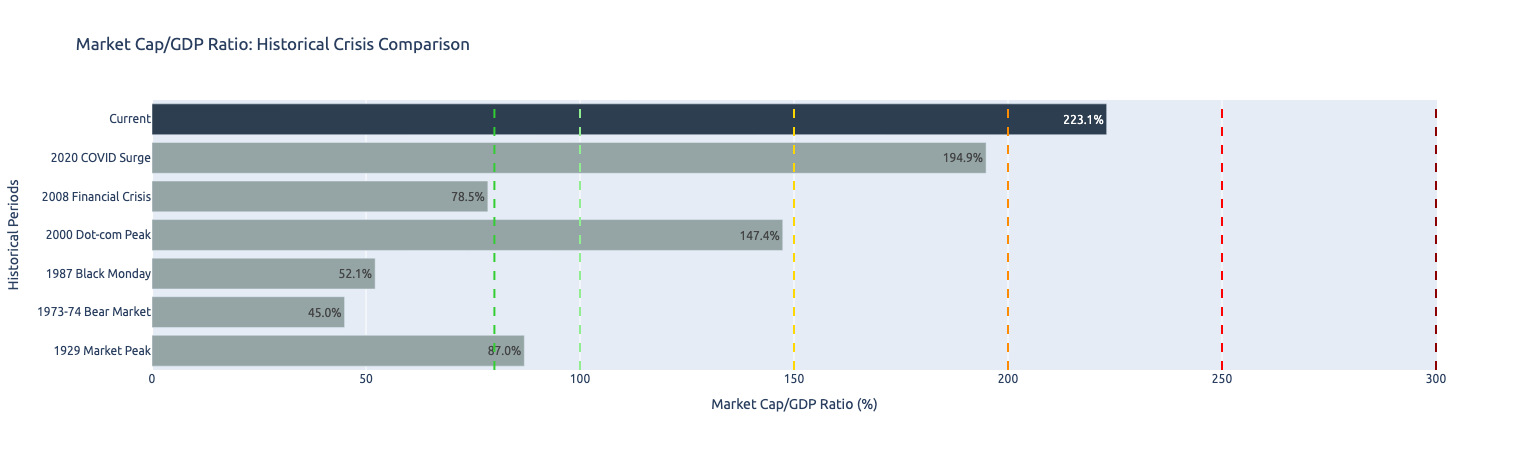

巴菲特指标:“最佳单一衡量标准”发出红色警报

由著名投资者沃伦·巴菲特推广的“巴菲特指标”(股市总市值与GDP之比)是他本人偏爱的衡量市场整体估值的工具 。其逻辑简单而深刻:股市的总价值不应长期、大幅地超越支撑它的实体经济的增长速度 。当金融经济的增长远超实体经济时,这种背离往往预示着不可持续的估值扩张。

历史数据显示,该指标在2000年互联网泡沫破灭前达到了约140%-159%的峰值,在2008年金融危机前夕也攀升至约110%-118%的高位 。然而,当前的读数已经飙升至200%以上,近期数据点甚至达到了223%,这比历史趋势线高出2.2个标准差,被明确评定为“严重高估” 。这一水平远远超过了巴菲特本人所描述的“玩火”区间 。这表明,金融市场的扩张速度已与实体经济的产出严重脱节。

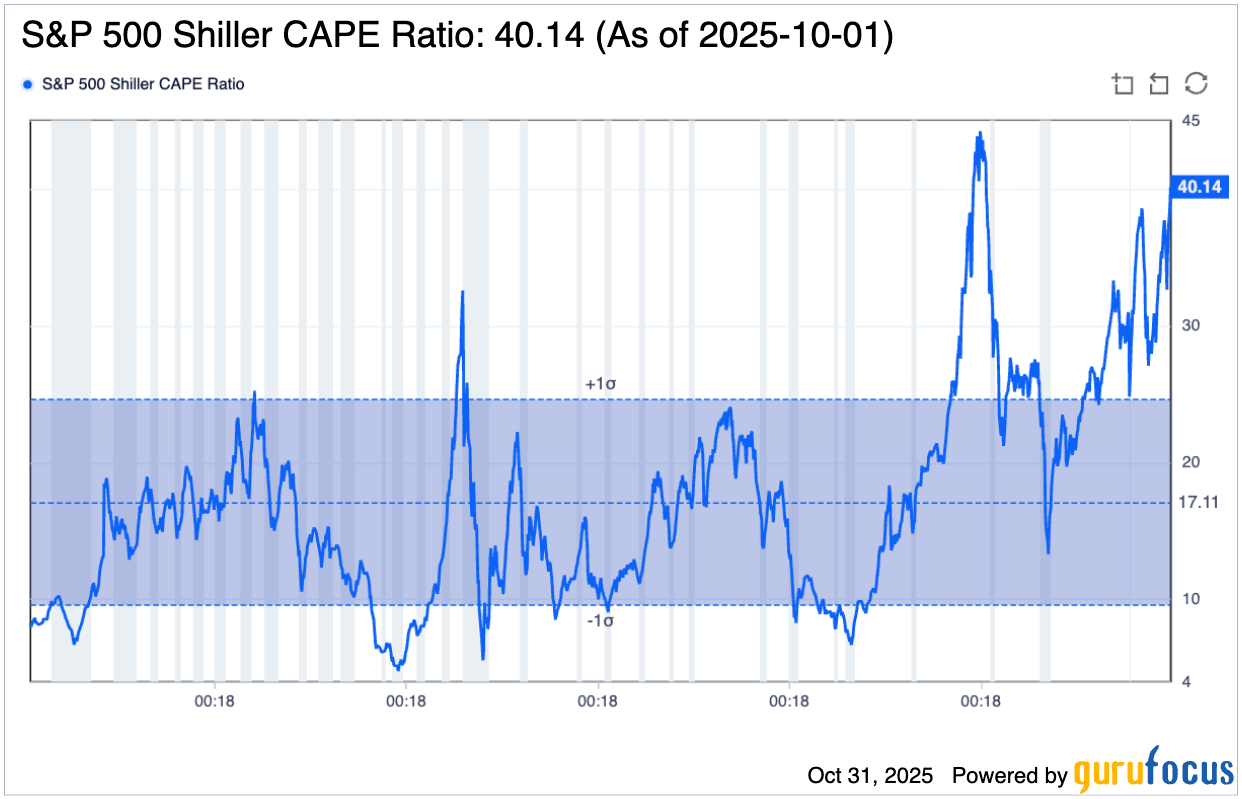

希勒市盈率(CAPE):为未来十年的完美预期买单

由诺贝尔经济学奖得主罗伯特·希勒提出的周期性调整市盈率(CAPE或Shiller P/E)是另一个强大的估值工具。它通过使用过去十年经通胀调整后的平均盈利作为分母,平滑了商业周期的影响,从而提供了比传统市盈率更稳定、更具长期视角的估值图景 。

历史上的重大市场顶部都伴随着极高的CAPE比率。在1999年12月,即互联网泡沫的顶峰,CAPE比率达到了44.1的历史最高点 。同样,在2007-2008年金融危机爆发前,该比率也处于高位 。目前,CAPE比率徘徊在40左右 。纵观历史,自1881年以来,只有在1929年、2000年、2020 年这3个时间点附近,CAPE比率超过了30,而这3个时期之后都发生了严重的市场崩盘 。当前的读数位于其历史区间的第99个百分位,这意味着在过去99%的时间里,市场的估值都比现在更便宜 。如此高的估值意味着投资者正在为未来十年完美无瑕、持续高增长的盈利预期支付高昂的价格,而这在历史上几乎是不可能实现的情景。

股市市值与货币供应量:过多的货币追逐过少的(昂贵的)股票

衡量股市总市值(以威尔希尔5000指数为代表)与M2货币供应量的比率,可以揭示有多少国民货币被集中投向了股市,这可以作为衡量市场投机热度的有效指标 。当大量货币涌入股市,而不是在实体经济中流转时,这通常是资产价格泡沫的信号。

在2000年互联网泡沫期间,该比率增长了两倍,峰值达到了惊人的344%,这表明当时有过量的资金涌入了股市 。市场上流通的每 1 美金支撑了 3.44 美金的股票市值。如今,历史正在重演。该比率正再次超过300%的水平,明确显示出其正接近互联网时代的峰值。这表明,大量的流动性被用于追逐金融资产,而不是投资于生产性活动,这是投机行为的典型特征。

新的“漂亮50”:前所未有的市场集中度

除了整体估值过高之外,当前市场还呈现出另一个极端特征:前所未有的集中度。少数几家科技巨头的主导地位已经达到了历史性的水平,这让人联想到1970年代的“漂亮50”(Nifty Fifty)时代,但其极端程度有过之而无不及 。

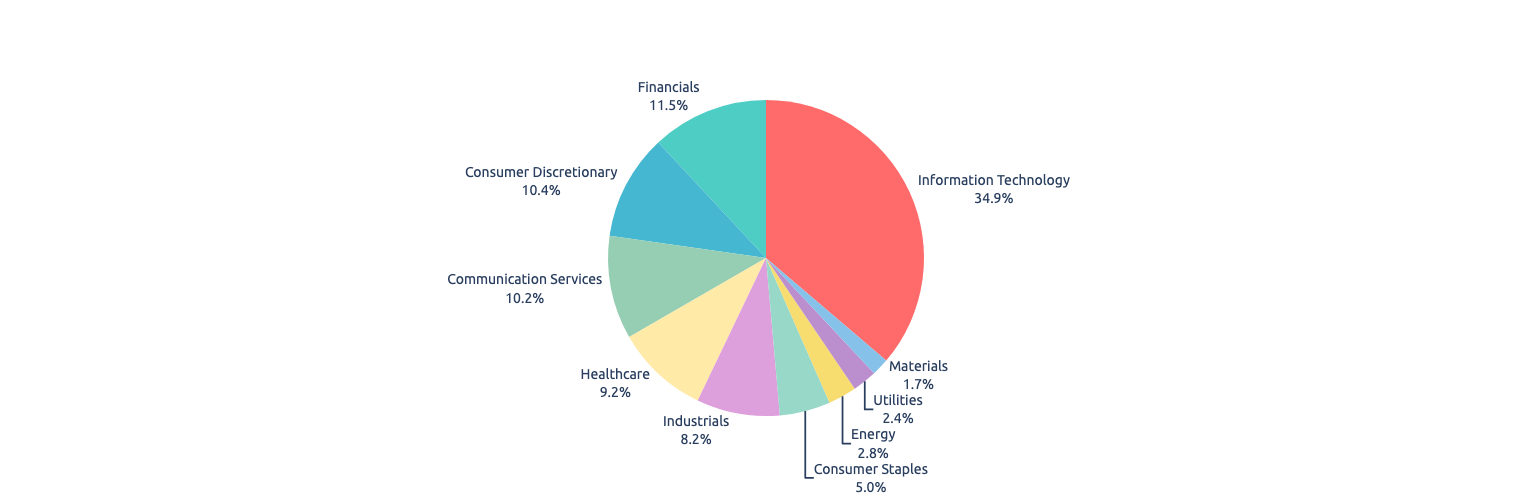

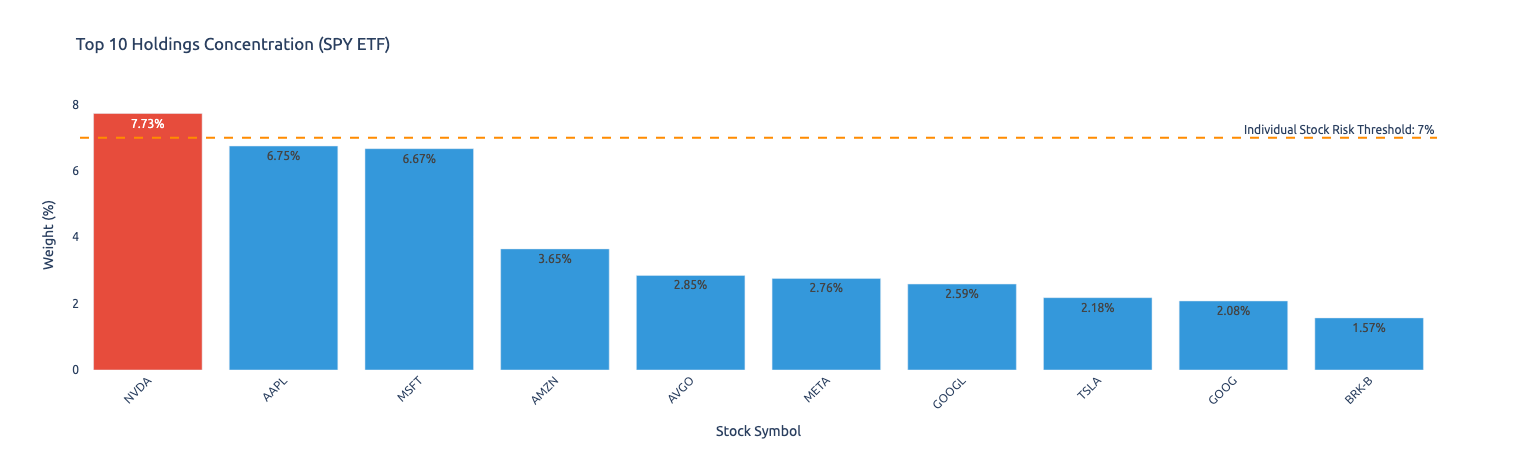

所谓的“七巨头”(Magnificent Seven)——苹果、微软、英伟达、Alphabet、亚马逊、Meta和特斯拉——如今在标普500指数中占据了约35%的权重 。而指数中排名前十的公司合计权重已接近40% 。这远高于1990年以来约14%的历史平均水平,也超过了2000年科技泡沫顶峰时约26%的集中度 。

然而,最令人震惊的指标是这些巨头市值与整个经济体货币供应量的对比。截至2025年10月,“七巨头”的总市值已超过21万亿美元 。与此同时,美国的M2货币供应量约为22.2万亿美元 。这意味着,仅仅七家公司的市场价值,就几乎等同于美国经济中流通的所有广义货币。这种情况在金融史上是前所未有的,它凸显了资本向极少数股票集中的极端程度。

这种集中度本身就是一个巨大的风险。它意味着整个市场的命运与少数几家公司的表现过度捆绑。任何针对这些领头羊的负面冲击——无论是来自监管、竞争还是技术变革——都可能引发远超其自身范围的市场动荡。历史为我们提供了警示:1970年代的“漂亮50”股票,在被誉为“一次性决策”的安全投资后,于1973-1974年的熊市中遭受重创,许多股票价格暴跌 。今天的集中度甚至更高,这使得整个市场体系变得异常脆弱。

这三个截然不同但历史上都非常可靠的估值指标,如今异口同声地指向同一个结论:市场不仅是昂贵的,而且正表现出与美国金融史上最极端时期相媲美的典型投机泡沫特征。市场估值相对于实体经济、相对于其自身的长期盈利能力、以及相对于货币供应量本身都处于极端高位。这种多维度的估值过高,正是金融泡沫的教科书式定义。

表1:历史峰值时期的估值指标对比

| 指标 | 互联网泡沫峰值 (2000年3月) |

全球金融危机峰值 (2007年10月) |

当前(2025年第三/ 四季度) |

|---|---|---|---|

| 巴菲特指标(总市值/GDP) | 约 140% - 159% | 约 110% - 118% | 超过 222% |

| 希勒市盈率(CAPE) | 44.2 | 约 27 | 约 40 |

| 总市值 / M2货币供应量 | 344% | 未达到极端水平 | 接近 300% |

第二节:维系泡沫的情景:需要什么样的政策支持?

既然泡沫已经形成,一个自然而然的问题是:它能否持续下去,甚至进一步膨胀?答案很大程度上取决于货币政策。历史上,资产泡沫的膨胀往往离不开宽松货币环境的滋养。然而,当前的宏观背景使得重演过去的“放水”模式变得异常困难。

量化宽松的剧本:回顾流动性如何助长资产泡沫

量化宽松(QE)和接近于零的利率是过去十几年支撑资产价格的核心工具 。其机制是,中央银行通过在公开市场购买国债和其它证券,向金融体系注入大量流动性,并压低安全资产(如国债)的收益率 。这迫使寻求回报的投资者不得不承担更多风险,将资金从低收益的债券转向高风险的股票,从而推高了股价 。同时,低利率也降低了企业的借贷成本,激励它们进行业务扩张和股票回购,进一步为股市提供了上涨动力 。2008年金融危机后的长期牛市,正是在这种史无前例的流动性支持下实现的。

美联储的现代困境:能否为新一轮宽松政策找到理由?

然而,想要复制这一剧本在今天面临着两大难以逾越的障碍:通货膨胀和政府债务。

首先是通胀的制约。新冠疫情后实施的大规模量化宽松,现在被广泛认为是导致随后四十年来最严重通胀的推手之一,尤其是在住房等服务领域,其价格黏性依然很强 。中央银行已经深刻认识到,量化宽松并非“免费的午餐”,其可能带来严重的通胀后果 。在通胀尚未完全回到2%目标的情况下,任何可能再次点燃通胀火焰的宽松政策都将面临巨大的政治和经济压力。

其次是债务的制约。为应对疫情而采取的大规模财政刺激,已将政府债务推至历史高位。在这种背景下,如果中央银行再次启动大规模量化宽松,很容易被市场解读为“债务货币化”——即央行直接印钞为政府融资 。这是一种禁忌,因为它可能动摇市场对货币的信心,导致通胀预期失控,并最终摧毁货币的信誉 。这是任何一个正统的中央银行都极力避免跨越的红线。

可能性评估:最后的手段

综合来看,在当前环境下,为了单纯推高资产价格而主动启动新一轮大规模量化宽松的可能性微乎其微。其潜在的政治和经济代价(通胀失控、信誉丧失)实在过于高昂 。

唯一可能让新一轮量化宽松重回桌面情景是,经济遭遇严重的衰退或系统性的金融危机。在这种情况下,美联储将被迫在两个“恶”之间做出选择——冒着未来通胀的风险,以避免眼前的通缩式崩溃。因此,一个悖论出现了:维持泡沫继续膨胀所需要的条件(新一轮流动性泛滥),很可能只有在泡沫本身破裂并引发危机之后才会被触发。

这意味着,在过去十几年里支撑市场的“美联储看跌期权”(Fed Put)虽然没有完全消失,但其行权价已经大大降低。中央银行不会再为了挽救一个正在回调的市场而出动重炮;它可能需要看到一场全面的危机,才能为其再次部署最强大(也最危险)的政策工具提供正当性。这从根本上改变了投资者的风险回报格局,市场在没有过去那种安全网的情况下飞行,风险已然大不相同。

第三节:当音乐停止时:市场崩盘的历史蓝图

为了理解当前泡沫破裂的可能路径,我们必须回顾历史。每一次危机都有其独特的导火索和传导机制,但它们共同揭示了泡沫破裂的普遍规律。2000年的互联网泡沫和2008年的全球金融危机,为我们提供了两种截然不同的崩盘模型。

案例研究:2000年互联网泡沫的破灭

2000年的崩盘是一个关于“叙事”破产的故事。

- 背景:当时的市场环境被“增长高于利润”的理念所主导,投机情绪狂热,风险资本唾手可得 。公司的估值完全基于未来数年后才可能(甚至永远不会)实现的盈利 。

- 导火索:刺破泡沫的并非单一事件,而是一系列连锁反应:

- 货币政策收紧:时任美联储主席格林斯潘开始加息,廉价资本的时代宣告结束,这提高了融资成本 。

- 负面新闻发酵:权威财经杂志《巴伦周刊》发表了一篇封面文章,警告称大量互联网公司正在迅速耗尽现金,濒临破产。这篇文章极大地动摇了投资者的信心 。

- 外部冲击:日本宣布再次陷入经济衰退的消息,引发了全球性的避险情绪,科技股首当其冲遭到抛售 。

- 标志性事件:雅虎(Yahoo!)和亿贝(eBay)的合并谈判破裂,这被市场解读为即便是行业领头羊也预感到了寒冬的来临,进一步加剧了恐慌 。

- 教训:互联网泡沫的破灭告诉我们,一个泡沫的终结,不一定需要一场惊天动地的灾难。当流动性开始收紧,一系列负面信息足以改变市场的集体叙事,暴露出隐藏在浮华之下的商业模式缺陷时,崩溃便会发生。

案例研究:2008年雷曼冲击与全球金融危机

2008年的崩盘则是一个关于金融系统“机械故障”的故事。

- 背景:整个金融体系建立在次级抵押贷款之上,并通过复杂的金融衍生品将风险层层打包、转移。然而,风险并未消失,而是高度集中在雷曼兄弟这样“大到不能倒”的系统重要性机构中。当时,雷曼兄弟在房地产资产上的杠杆率高达30比1 。

- 导火索:与2000年不同,2008年的危机有一个明确的引爆点:2008年9月15日,雷曼兄弟申请破产保护 。

- 传染机制:雷曼的倒闭引发了毁灭性的连锁反应。道琼斯指数单日暴跌4.5%。更致命的是,银行间拆借市场瞬间冻结,货币市场基金跌破面值(即“跌破净值”),整个金融系统的“血液”——信贷——停止了流动 。这不再是简单的股市恐慌,而是整个信用体系的心脏骤停。一个关键节点的崩溃,导致了整个网络的瘫痪。

- 教训:全球金融危机揭示了传染和系统性风险的可怕。在一个高度互联和高杠杆的金融体系中,一个看似可控的机构的失败,就可能像多米诺骨牌一样,引发灾难性的全球后果。

表2:市场崩盘的解剖学分析

| 因素 | 互联网泡沫破灭 (2000年) | 全球金融危机 (2008年) |

|---|---|---|

| 危机前估值(CAPE) | 44.2 (历史最高) | 约 27 (高位) |

| 主要脆弱性 | 极端的股票估值;缺乏盈利能力的商业模式 | 金融体系内的高杠杆;与房地产市场挂钩的复杂衍生品 |

| 关键导火索 | 货币政策收紧;负面新闻;外部经济冲击 | 雷曼兄弟破产(单一信用事件) |

| 传染机制 | 投资者信心崩溃,叙事转变,恐慌性抛售 | 信用市场冻结,交易对手风险爆发,流动性枯竭 |

| 危机前需关注的经济指标 | 利率变化,风险投资流量 | 房地产价格,信贷违约掉期(CDS)价差 |

第四节:扫描地平线:识别今天的“黑天鹅”

借鉴历史的蓝图,我们可以识别出当前市场面临的潜在风险。这些风险既有2000年“叙事崩溃”的影子,也有2008年“系统性故障”的可能。

地缘政治催化剂:终极的“风险规避”事件

当前全球地缘政治格局高度紧张。世界经济论坛(WEF)发布的《2025年全球风险报告》已将“国家间武装冲突”列为最主要的短期风险之一 。一场主要冲突的升级(例如在中东、乌克兰或印太地区)将扮演2000年“日本经济衰退”新闻的角色——一个强大的外部冲击,迫使全球资本进行风险重估,从高风险的科技股等资产中大规模出逃,涌向黄金和美元等避险资产 。

金融系统脆弱性之一:影子银行的多米诺骨牌

这是一种潜在的“雷曼时刻”。自2008年以来,影子银行系统(即非银行金融中介机构)的规模急剧扩张。如今,它已占全球金融资产的近50%(约293万亿美元),但其运作在很大程度上游离于传统银行监管之外 。这些机构从事着期限错配和加杠杆等高风险活动,却无法像传统银行一样在危机时获得中央银行的紧急流动性支持。一个大型私人信贷基金或其他非银行贷款机构的倒闭,完全有可能像雷曼兄弟一样,通过交易对手风险在整个金融体系中引发连锁反应,导致信贷紧缩和资产大规模清算。

金融系统脆弱性之二:商业地产的断层线

这是另一个潜在的“雷曼时刻”。商业地产(CRE)行业对利率极为敏感。全球央行在过去两年的快速加息,已对商业地产的估值和开发商数万亿美元债务的再融资能力构成了巨大压力。如果商业地产领域爆发大规模违约潮,将给包括传统银行和日益重要的非银行贷款机构在内的贷方造成巨额损失。这可能演变成一场冻结信贷市场的系统性事件,并迫使投资者抛售其他类别的资产以获取流动性。

脱节:当市场狂欢遇上经济现实

这是最接近2000年“叙事崩溃”模式的风险。当前,多个关键的宏观经济指标与市场的乐观情绪形成了鲜明对比,揭示了金融市场与实体经济之间的巨大鸿沟。

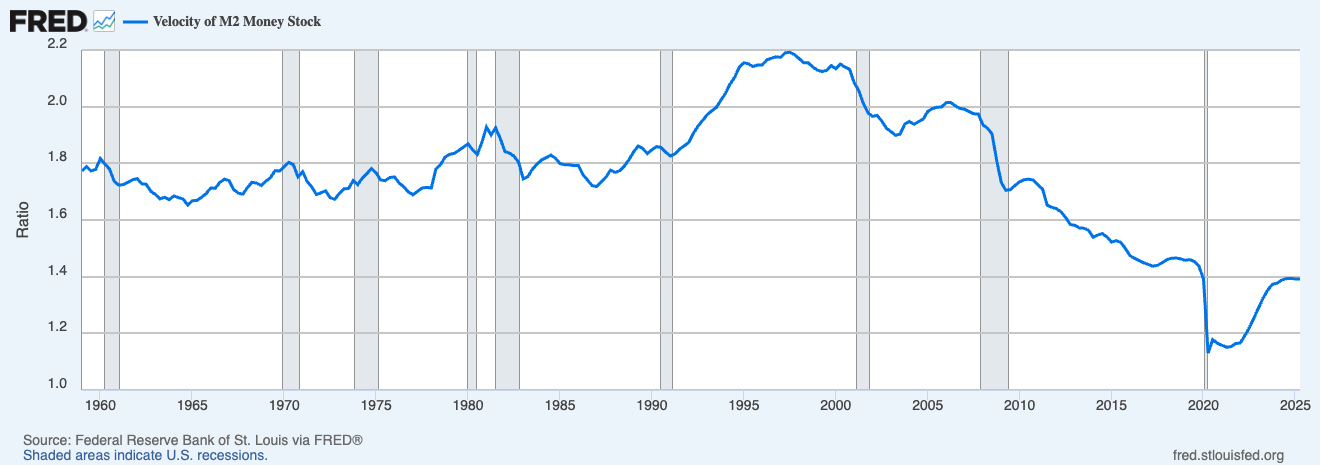

- M2货币流通速度 (M2V):数据显示,M2V正处于历史低位附近。这表明货币并未在实体经济中有效流转,而是被储蓄起来或涌入了投机性资产。在2000年第一季度,M2V为2.191,接近其历史峰值,显示出经济的活力。而在2020年第二季度,它创下了1.128的历史新低。当前低迷的货币流通速度,与股市的繁荣形成了刺眼的对比,暗示着实体经济的脉搏实则相当微弱。

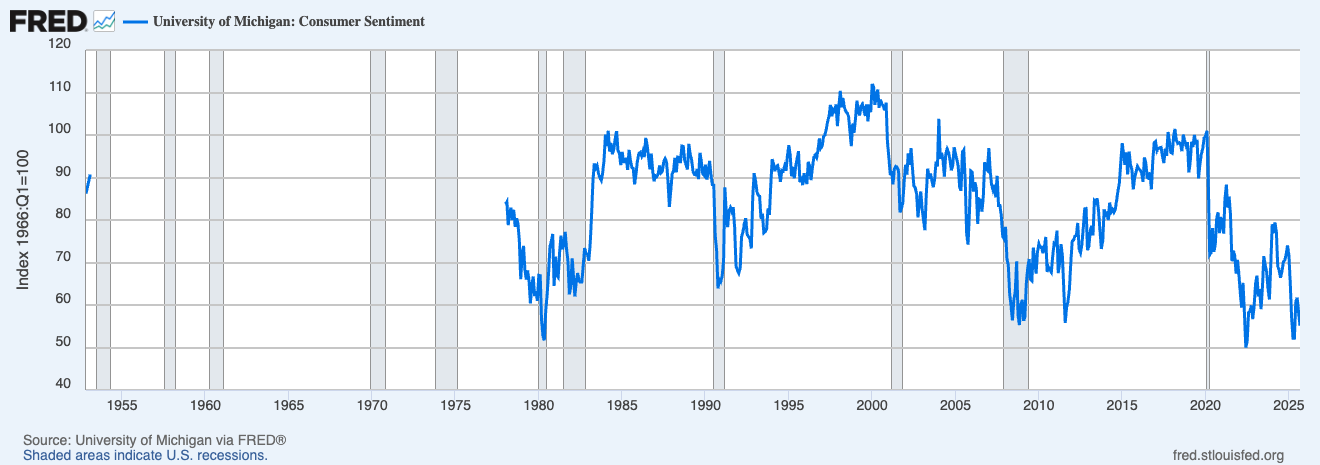

- 消费者信心 UMCSENT:密歇根大学消费者信心指数虽然有所恢复,但仍远低于互联网泡沫顶峰时期(2000年1月为112.0)的狂热水平,甚至低于金融危机前的峰值(2007年7月为90.4)。这表明普通民众并未感受到股市上涨带来的财富效应,暗示这场反弹是狭隘的,缺乏广泛的经济乐观情绪作为支撑。

- 金融状况:与疲软的M2V和消费者信心形成鲜明对比的是,芝加哥联储国家金融状况指数(NFCI)和圣路易斯联储金融压力指数(STLFSI)等指标显示,金融环境异常宽松,市场压力极低 。高收益债券的信用利差也处于极窄的水平 。这表明金融市场的参与者们正在承担巨大的风险,这种行为与实体经济的真实健康状况严重脱节。

这种金融市场与实体经济之间的巨大脱节是不可持续的。它就像一根被极度拉伸的弹簧。触发其回弹的,可能是一系列令人失望的AI公司财报,也可能是一个外部冲击,任何一个事件都可能迫使投资者正视这种脱节,从而导致“AI改变一切”的脆弱叙事迅速崩溃。

结论:审慎地航行于顶峰

本报告的分析指向了三个明确的结论:

- 估值已达历史极值:通过巴菲特指标、希勒市盈率和市值与M2之比等多个维度衡量,当前美国股市的估值已经达到了与2000年互联网泡沫顶峰相媲美的极端水平。

- 政策空间严重受限:在持续的通胀压力和高企的政府债务背景下,能够维持如此高估值的超宽松货币政策(如新一轮大规模量化宽松)已难以实施。

- 潜在的触发因素众多:从地缘政治冲突的外部冲击,到影子银行或商业地产引发的内部金融系统性风险,再到市场狂热情绪与疲软经济现实的最终碰撞,刺破泡沫的潜在导火索清晰可见。

历史给我们的教训不是去精准预测泡沫的顶点,而是在意识到身处泡沫之中时,采取相应的审慎行动。对于明智的投资者而言,在一个已经为完美定价、不容许任何差错的市场中,理解数据和历史的相似之处,是保全资本最关键的工具。当音乐仍在播放时,享受舞蹈是人之常情,但同时准备好在音乐戛然而止时迅速找到出口,才是生存之道。

Data Source