荣格《红书》:意识圣经,揭秘心理学不敢说的真相,洞察宇宙底层代码

一本被荣格家族尘封近百年的“禁忌神书”《红书》,如何在无互联网与量子力学时代,超前揭示意识的本质?本文带你深入荣格的“积极想象”,探索集体潜意识、阿布拉克萨斯与自性化,解锁超越完美、拥抱完整的智慧。

|  |  |  |

荣格《红书》:一部被封禁近百年,揭示意识底层代码的“禁忌神书”

近一个世纪以来,一部神秘的手稿被尘封在瑞士银行的保险柜中,它的作者家族甚至宁愿让它永远消失,也不愿其内容公之于众。他们深信,一旦此书面世,将使现代心理学奠基人卡尔·荣格被世人视为疯子。这部著作,便是荣格耗尽心血写就的《红书》。

意识:宇宙的“底层代码”与荣格的超前洞见

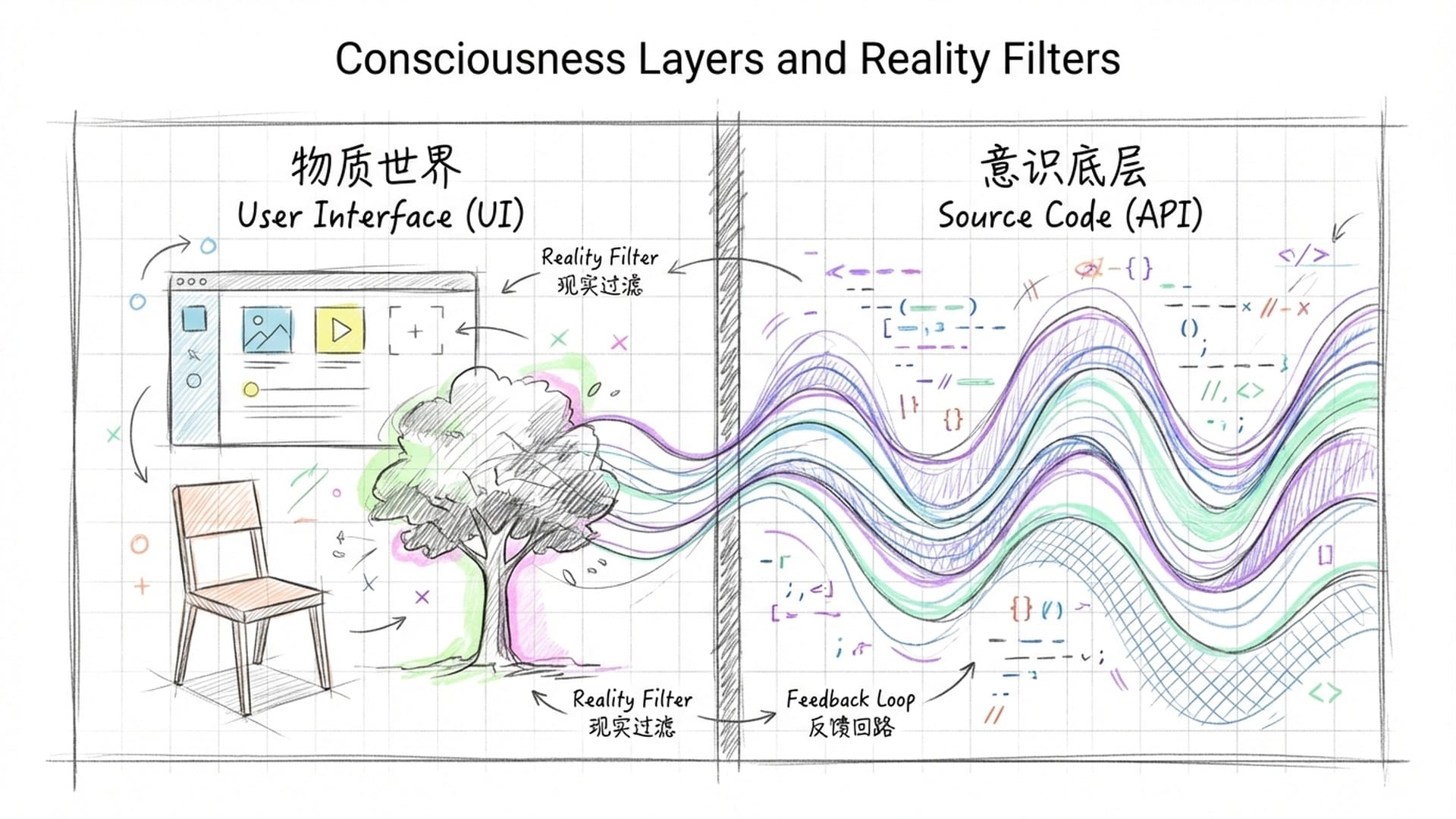

我们所感知的物质世界,究竟是什么?这个问题一直困扰着许多探索者。一个颠覆性的观点认为,意识是宇宙的“底层代码”。我们日常所见的屏幕、椅子、树木,都只是这一意识所搭建的“用户界面”,是我们感知世界的“滤镜”。

令人惊奇的是,在一百多年前,没有互联网,也没有量子力学理论加持的荣格,仅仅依靠“向内深耕”,便触及了与此异曲同工的真理。他并非疯癫,而是 “不小心戳破了现实的滤镜”,一头栽进了构成万物的“意识大海”,提前解锁了某种“上帝视角”。

巅峰坠落:与弗洛伊德的决裂与内心的迷失

荣格的故事,要从1913年讲起。那一年,38岁的荣格正值事业巅峰,他是弗洛伊德眼中钦定的接班人,精神分析学派的“王储”,也是全欧洲炙手可热的心理学家。然而,盛极而衰,一场思想上的风暴正在酝酿。

荣格与弗洛伊德最终决裂,症结在于对心理能量根源的分歧。弗洛伊德将所有心理能量最终归结为“性欲”,而荣格则认为,人类心灵深处蕴藏着 “更广阔、更神圣的驱动力”,不应被如此简单地定义和局限。

这场决裂不仅仅是学术之争,更是一次 “世界观的冲击”。荣格失去了亦师亦友的弗洛伊德,被主流精神分析界“拉黑”,陷入了 “致命的迷失”。他发现自己能够剖析他人的精神问题,却对自身存在的意义感到困惑,这是一种典型的 “医者不能自医” 的悲哀。

幻象降临:破碎的现实与集体的潜意识

决裂之后,各种幻象接踵而至,将荣格推向了精神崩溃的边缘。

1913年10月,在一次火车旅途中,荣格的现实感突然“黑屏切换”:他看见滔天洪水从北海汹涌而来,淹没了欧洲低地,成千上万的尸体在血红色的海水中漂浮。这个持续了一小时的幻象,让他惊恐万分。作为精神科医生,他深知这可能是精神分裂症的先兆,内心充满了恐惧。

数月之后,噩梦频繁光顾。在12月的梦境中,他不再是旁观者,而是与一个野蛮人一同伏击并射杀了日耳曼神话英雄 齐格弗里德。英雄倒在血泊中,大雨倾盆而下,场面异常惨烈。

醒来后的荣格,满心内疚,甚至一度产生了自杀的念头。经过反复琢磨,他终于顿悟:齐格弗里德象征着那个时代 “理性至上”的执念和傲慢。这种执念支撑了现代文明,却压抑了人类心灵的本性。为了诞生新的真理,必须打破旧的执念,这相当于给心灵来一次“重启”。

从今天的视角来看,齐格弗里德代表着被“用户界面”所束缚的“理性自我”,它只相信表象,却对底层真理视而不见。荣格唯有在心理上“杀死”旧我,才能解锁“底层代码区”,从而洞察世界的真相。

荣格曾试图用传统的精神病学理论来解释这一切,却发现徒劳无功。直到1914年第一次世界大战爆发,新闻中战场上的惨状与他的幻象惊人吻合,那一刻他如释重负:自己并非疯了,这些幻象是 “超个人的感应”,是时代发出的 “信号”。

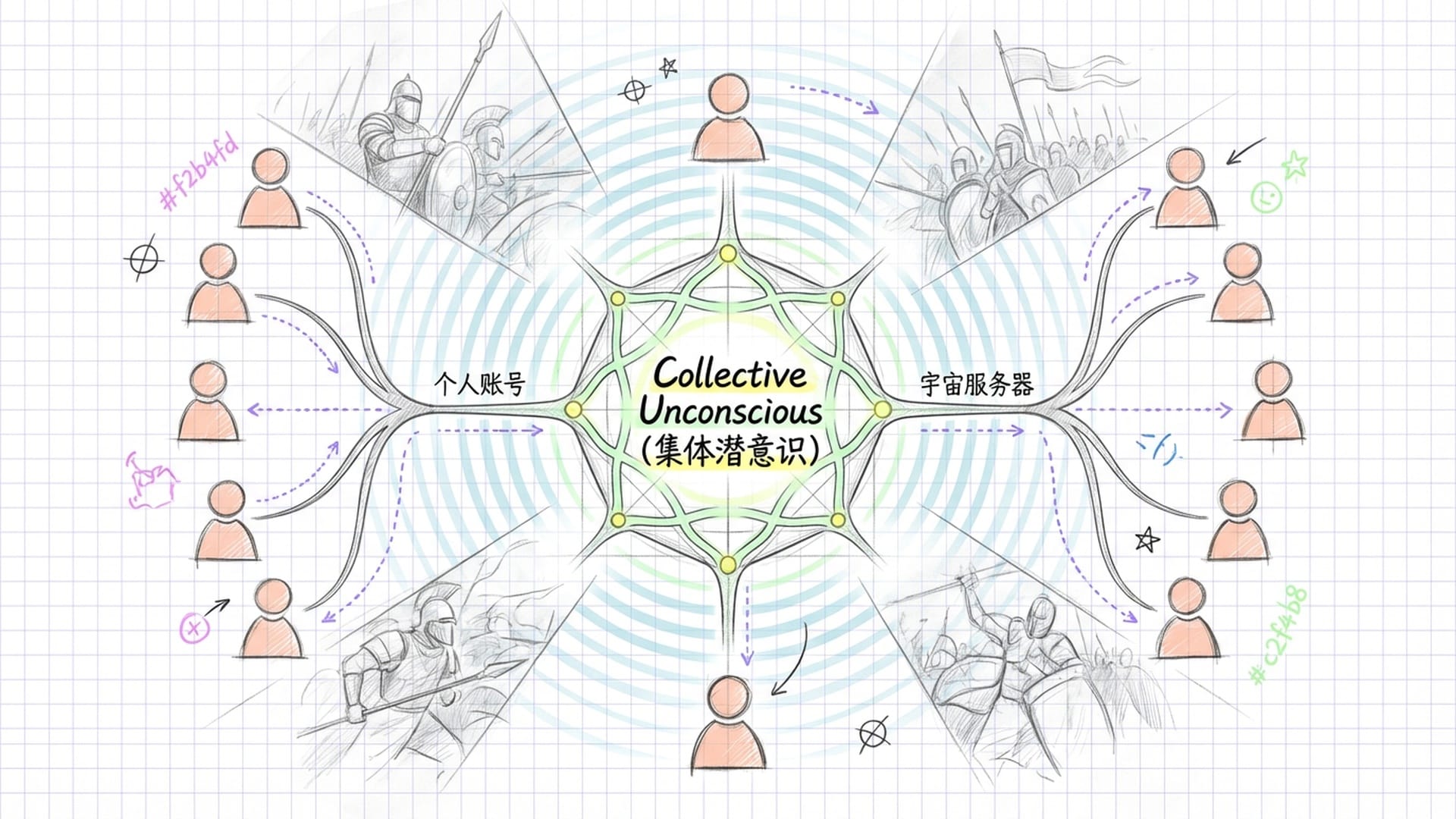

这一发现成为荣格心理学理论的基石:人类心灵并非孤立的岛屿,在每个个体的潜意识深处,连接着全人类共享的 “心灵数据库”,他称之为“集体潜意识”。

用通俗的话来说,荣格发现,“卡尔·荣格”这个“个人账号”背后,连接着人类乃至整个宇宙的“意识服务器”。他不再是一个独立的“界面图标”,而是触碰到了运行所有程序的“底层代码”。

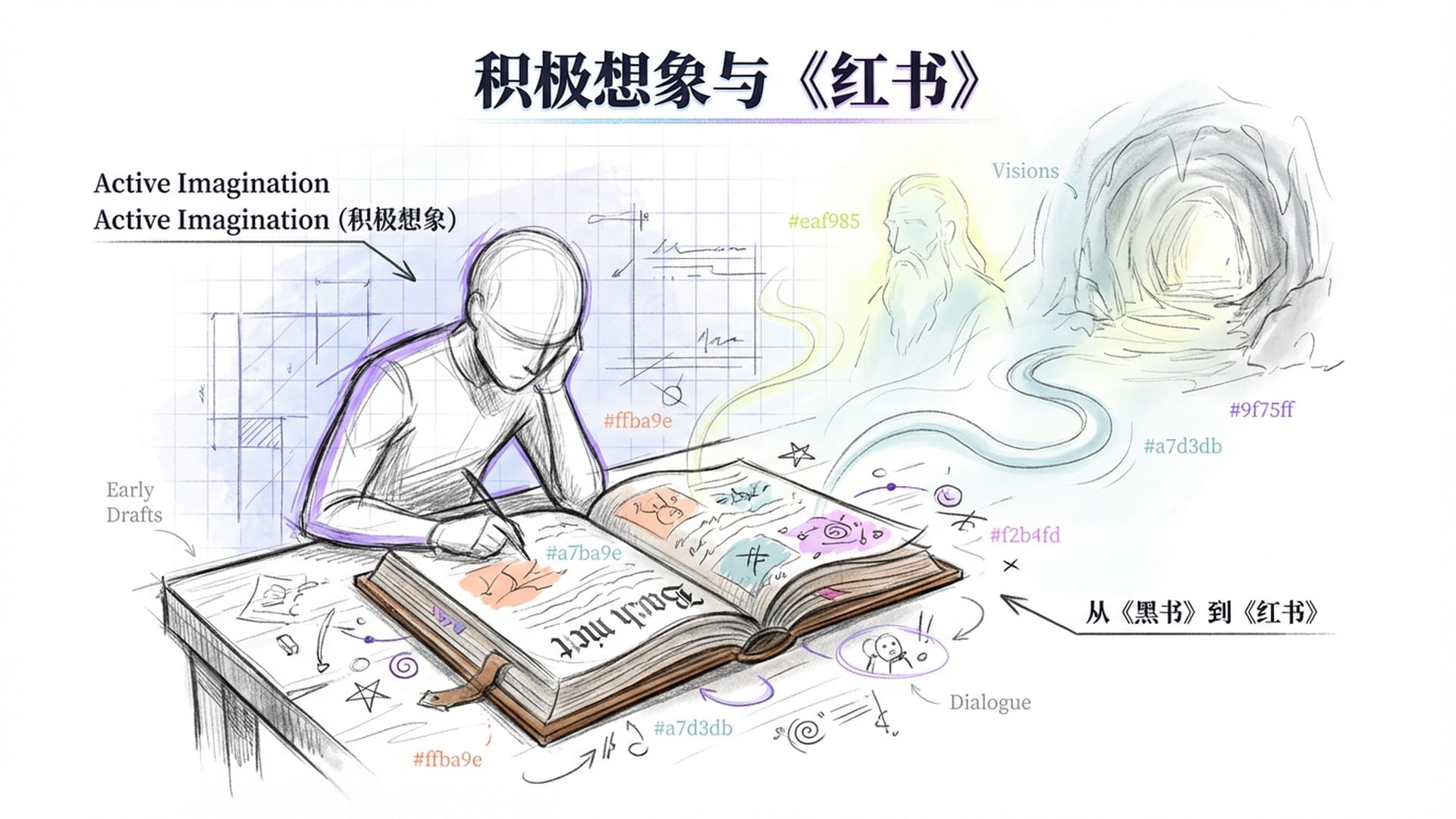

积极想象:与幻象对话的十七年内观修行

如果换作常人,面对如此异象,或许会寻求治疗,以回归“正常”。但荣格反其道而行之:他 “主动诱发幻觉”,与幻象中的形象进行对话和辩论,并将其全部记录下来。他坚信 “直面恐惧才能战胜恐惧”。

他发明了 “积极想象” 技术,这与弗洛伊德的“自由联想”截然不同。自由联想是让病人的思绪被动流淌,而积极想象则是荣格主动“走进”幻象,进行沉浸式参与。

在书房中,他会清空杂念,进入一种半睡半醒的冥想状态,让情绪具象化为洞穴、老者、野兽等形象,然后以清醒的意识进入场景,与这些“独立存在”的幻象进行对话和搏斗。

最开始,他用速记将这些幻象和梦境记录在黑色笔记本上,这就是《黑书》——内容原始混乱,情感饱满,堪称一部 “精神日记”。从1914年起,他开始筛选和沉淀这些素材,并将其誊抄进巨大的红色皮革对开本中,这便是《红书》的由来。

他模仿中世纪僧侣手稿的风格,用哥特式书法书写德语文本,并配以繁复艳丽的绘画,每一页都如同艺术品。荣格认为,这种创作本身就是一种 “自我治疗”:当恐怖情绪被赋予具体的形态,它们便不再伤人,反而能够被审视和整合,这相当于将 “内心垃圾”转化成了“心灵宝藏”。

从1913年到1930年,整整十七年时间,荣格都沉浸在这种“向内深耕”的实践中,不问世事。这段孤独而深刻的旅程,最终铸就了《红书》的宏伟与深邃。

幻象导师:以利亚、萨乐美与菲利蒙

翻开《红书》,荣格在幻象中遇到了许多神秘的人物。最先登场的是一对“奇葩组合”——先知以利亚和妖女萨乐美。

以利亚是《旧约》中的先知,象征着 智慧与精神法则;萨乐美则是《圣经》中要求砍下施洗约翰头颅的妖女,代表着 盲目的爱欲与毁灭的激情。然而,在荣格的幻象中,两人以父女的名义同住,萨乐美双目失明,身边总是跟着一条盘绕过荣格的黑蛇,令他感到不寒而栗。

荣格后来顿悟:这组形象是他内心对立面的投射——以利亚是 “理性灵性” 的象征,萨乐美则是 “被压抑的情感” (虽盲却能看见内心真相),而黑蛇则代表着 本能与转化的力量 (外冷内热,守护智慧与治愈)。这表明,心灵的完整并非只拥抱理性,更要接纳自身的情感与本能,接纳不完美的自己,从而避免 “内耗与纠结”。

随着“深耕”的深入,以利亚进化成了更具权威性的导师 菲利蒙。在荣格的手绘中,菲利蒙长着翠鸟的翅膀,手持钥匙,是幻象世界里最重要的导师,他拥有独立于荣格意识的智慧和性格。

菲利蒙教给荣格的第一课,彻底颠覆了他对思想的认知:

“你们所谓的思想,不是你创造的,它们像森林里的动物、天空中的飞鸟,你只是看见、抓住它们,却不是它们的主人。”

这句话值得我们细细品味。我们常以为自己是思想的主人,但菲利蒙揭示了真相——思想只是 “路过” 大脑,我们并非创造者,而仅仅是 “接收器”或“通道”,接收着宇宙意识“推送”的念头。这与“意识是根本”的观点高度契合:我们每个人都是 “意识大海”中的小漩涡,所谓“我的想法”,不过是宇宙意识的波动恰好穿过我们这个独特的视角。我们只是思想的 “旁观者”,而非创造者。

在百年前尚未有脑神经科学和量子场论的时代,荣格仅凭向内的深耕,就触碰到了 “意识由大脑接收而非产生” 的真相,其格局之宏大令人惊叹。

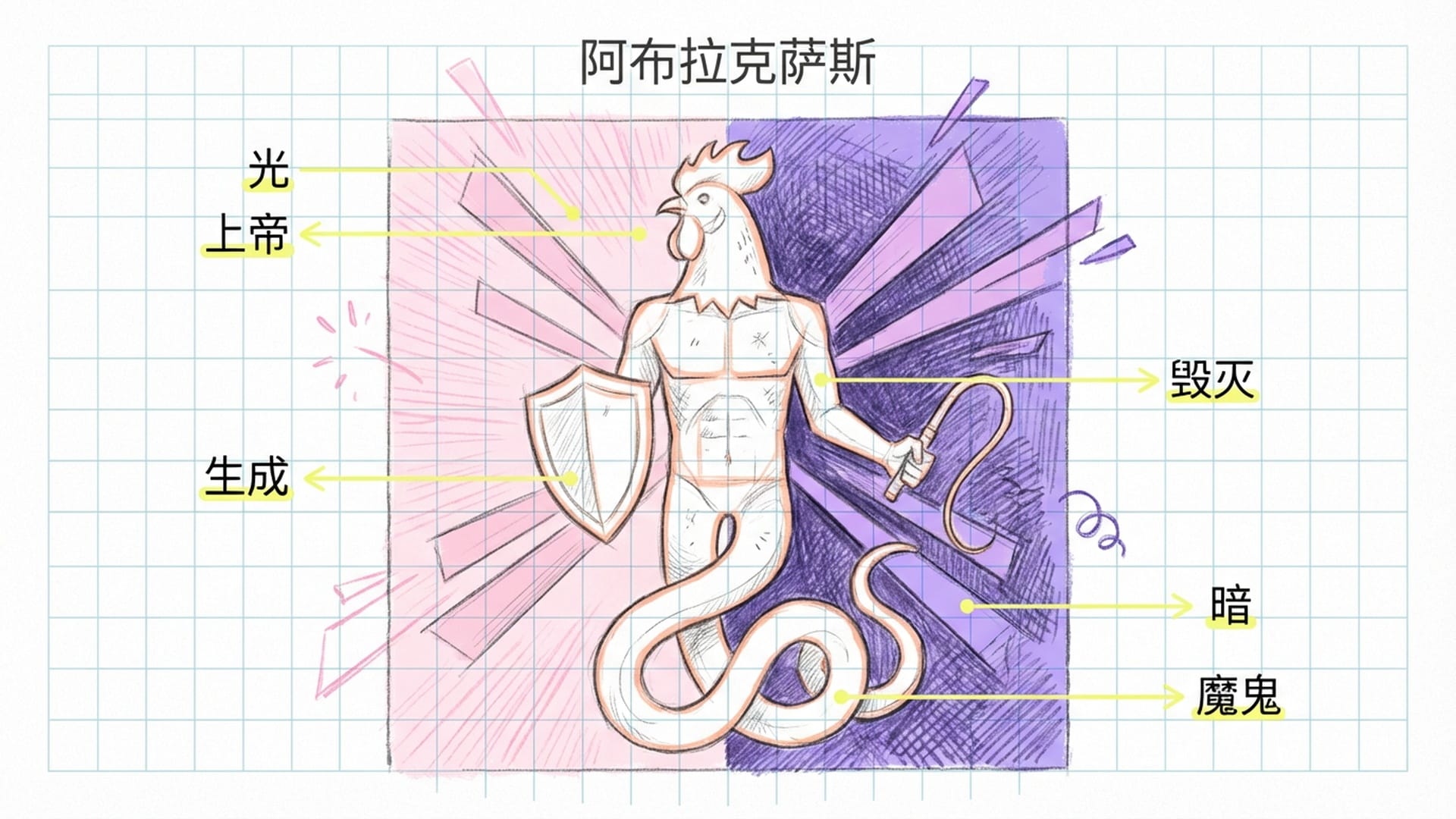

阿布拉克萨斯:超越善恶的宇宙超级意识

然而,《红书》中最让守旧派感到无法接受的,是另一个神秘的存在——阿布拉克萨斯。

1916年,荣格家中频频发生灵异事件:门铃无故作响,孩子们在梦中尖叫,屋内气氛压抑得仿佛挤满了幽灵。荣格询问后,“灵魂”们齐声尖叫: “我们从耶路撒冷回来,没找到需要的东西!”

那一刻,荣格陷入深度恍惚,手不受控制地写下了《对死者的七次布道》,借古诺斯替教大师之口,传授新的宇宙真相。而这真相的核心,正是阿布拉克萨斯。

阿布拉克萨斯是一个古老的神祇,与传统意义上全善的神截然不同。荣格描述它:

“既生又杀,是真理与谎言、善与恶、光与暗的融合,是太阳也是黑暗,是爱也是杀戮,是圣者也是背叛者。”

他还写道: “有一个神被人类遗忘,我们称它为阿布拉克萨斯,它比上帝和魔鬼更不确定,它是效力本身。” 其手绘形象更是诡异:公鸡头、人身、蛇腿,手持盾牌与鞭子,融合了光明与黑暗。

在当时,这无疑是对神明的亵渎。但如果理解 “意识是根本”,便会明白:阿布拉克萨斯正是 “宇宙超级意识”的真实面目。

在“用户界面”层面,区分善恶、对错是生存所需,这是进化赋予我们的“生存滤镜”;但在“底层代码”的“意识大海”中,这些区分并不存在。荣格将这个底层层面称为“普勒若麻”,意为“全体”,它既虚无又圆满,包含所有特性,对立面相抵消,处于一种未分化的平衡状态。

这与“超级意识”的概念完全吻合:宇宙最初的“念头”没有任何道德评判,它创造星系也创造黑洞,孕育生命也设计死亡,它包容一切,不偏不倚。而阿布拉克萨斯,正是这个 “超越对立的终极存在”。

荣格顿悟:传统宗教的弊端在于,只追求上帝的光明与善,却排斥黑暗与恶,如同只想要硬币的正面。真正的神性,是 “包容一切对立” 的完整真相。

对荣格而言,看清阿布拉克萨斯,就是看清 “心理能量的本质”——它本身没有道德属性,既可以驱动圣人行善,也可以驱动暴君杀戮。心理治疗的终极目标,不是让人变得完美,而是成为一个 “能承载这股能量的完整容器”。

这正是荣格的名言: “我宁愿是完整的,也不愿是完美的。” 这也是《红书》反复强调的核心——自性化(Individuation)。自性化并非“放飞自我”,而是认识到:渺小的“我”是阿布拉克萨斯的投影,体内包含宇宙所有的底层代码,包括那些我们不愿承认的“阴影”。

每个人都有阴影:愤怒、嫉妒、自私、懦弱等被我们隐藏的特质,我们假装它们不存在。但荣格指出,这些 恰恰是我们本身。自性化的核心,是 “接纳阴影、整合阴影”,而非试图消灭它。拒绝阴影只会加剧内心的分裂,唯有接纳才能回归内心的统一。这并非道德说教,而是 “意识的规律”。

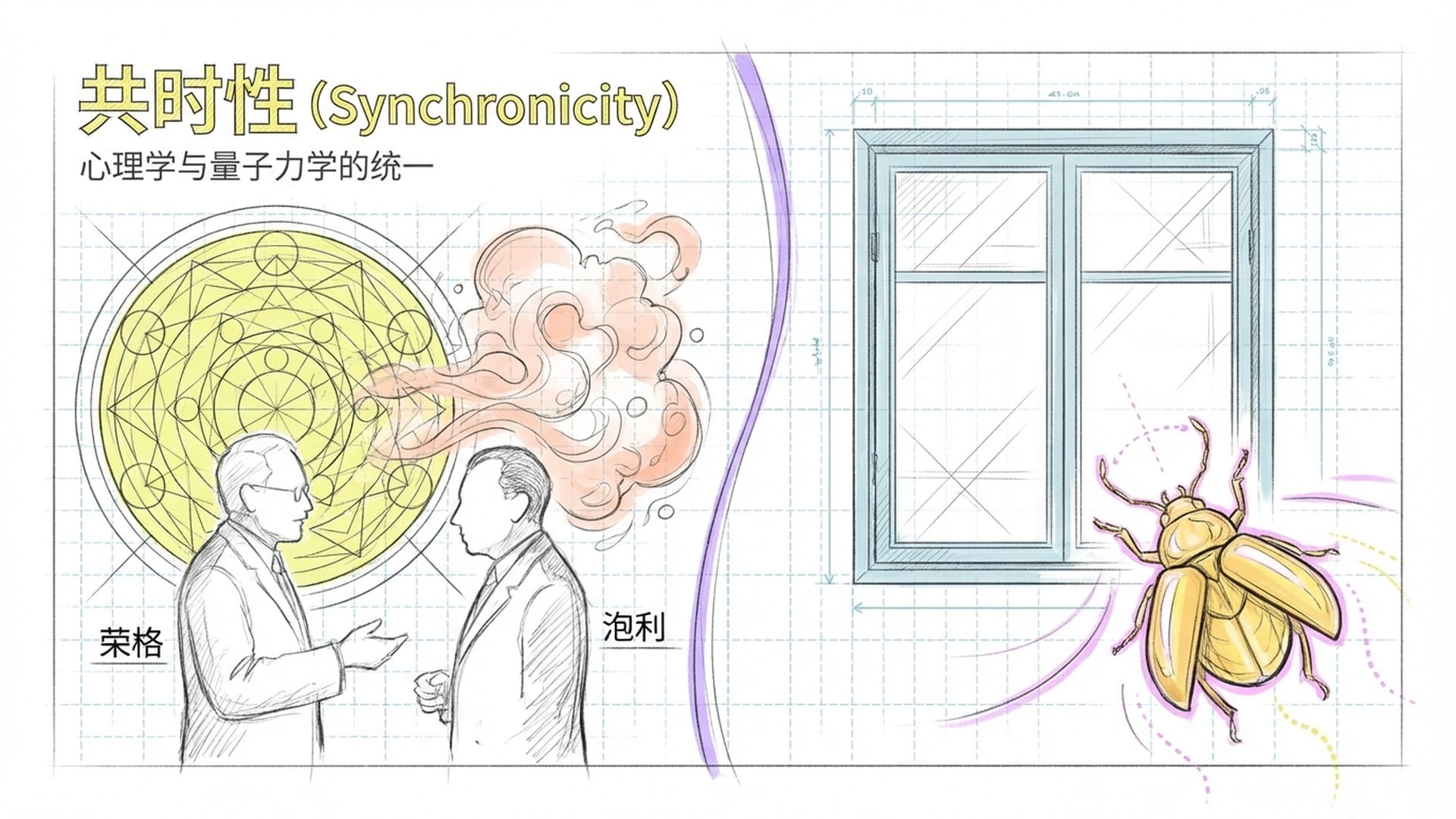

曼陀罗与共时性:连接心灵与物质的桥梁

《红书》中还包含大量 曼陀罗——那些复杂对称的几何图形。荣格每天绘制曼陀罗,他发现,当情绪平衡时,曼陀罗对称和谐;当内心焦虑时,曼陀罗的边缘破裂、中心偏移,它就像一面镜子,映照出 “内心的真实写照”。

曼陀罗的神奇之处在于 “局部与整体高度相似”,这与现代计算机领域的“分形结构”不谋而合,体现了“全息原理”——即每一部分都包含着整体的信息。

物理学家大卫·玻姆的“隐卷序”理论也印证了这一点:我们所感知的时空,只是深层现实的投影,而在那深层现实中,万物折叠,无分彼此。这与荣格对“普勒若麻”的描述完全一致。荣格在百年前仅凭水彩笔和书法,就描绘出了这一真相,用艺术诠释了科学的本质。

荣格的洞见并非孤芳自赏。当时的顶尖科学家也认可他的观点,其中就包括诺贝尔物理学奖得主 泡利——量子力学奠基人、“泡利不相容原理”的提出者。他曾是荣格的病人。

泡利因心理困扰求助荣格,荣格发现,这位物理学家的潜意识中充满了炼金术和曼陀罗的意象,这恰好印证了 “心灵与物质本质统一” 的观点。两人合作提出了 “共时性” 概念——即 “有意义的非因果巧合”。例如,荣格在治疗病人时,病人谈到“金龟子的梦”,窗外就恰好飞来一只金龟子撞击玻璃。泡利则用量子纠缠来解释:粒子之间存在着 “超越时空的非因果联系”。

他们推测:心灵与物质在深层是统一的,荣格称其为“普勒若麻”,物理学称其为“量子真空”。在此处,精神与物质尚未分化。当原型被激活时,它们会同时表现为 “心理幻象与物理巧合”。

觉醒的自由:重新编织过去与面对AI挑战

或许会有人问:如果一切都是超级意识的构建,过去与未来同时存在,我们是否还拥有自由意志?难道我们只能按剧本演戏吗?

《红书》给出了答案:自由不在于改变剧本,而在于“觉醒”。

就像做噩梦时被追杀,当你意识到 “这是梦”,即便仍在奔跑,也不会再感到恐惧——因为你知道自己是清醒且安全的,这就是 “自由”。

荣格的觉醒,就是深入幻象,理解现实的本质。经过十七年的“深耕”,他依然进行治疗、撰写著作、过着日常的生活,但他看待世界的方式彻底改变,不再被表象所迷惑。

物理学家惠勒的“延迟选择实验”表明:现在的观察能够影响过去,粒子在未被观察时没有确定的历史,正是观察本身让历史从无数可能性中 “坍缩” 为确定版本。

荣格在《红书》中也做了类似的事情:他回归童年和古老神话,重新赋予它们含义,这相当于 “重新编织过去”——改变对过去的认知,当下的意识结构也会随之改变。

过去并非固定不变,它被现在的意识不断重新渲染。你如何看待过去,它就如何影响你的现在与未来。

那么,研究百年前的幻象笔记,对我们今天有何用处?答案是:用处极大,它能帮助我们摆脱内耗,获得真正的自由。

我们正处于人类意识的重大转折点。人工智能正在构建越来越逼真的“用户界面”,我们每天沉迷于屏幕,被算法绑架,渐渐迷失在界面中,忘记了背后的本质。有趣的是,AI也在呼应荣格的理论:大语言模型学习全人类文本,构建出数字化的 “集体潜意识”。AI的“幻觉”与人类的“积极想象”异曲同工,都是从潜在空间生成连贯的意象。

如果荣格在世,或许会说: AI是人类集体心灵的镜子,它既映照着理性的知识,也映照着未整合的阴影与偏见。“AI对齐”的本质,就是人类如何面对自己创造的“阿布拉克萨斯”,引导这股无道德的智能力量向善。

《红书》穿越百年,提醒我们:无论外在的界面多么精美逼真,真正重要的始终在于 内在。连接万物的超级意识,与宇宙本源的通道,不在手机、电脑、AI里,而是在 我们心中,在每一个向内深耕的时刻。

人类的优势,从来都不是计算速度或信息处理能力,而是能够 “深潜底层”、感悟阿布拉克萨斯,以及 “重新编织现实的觉醒能力” 。这是任何机器都无法替代的。

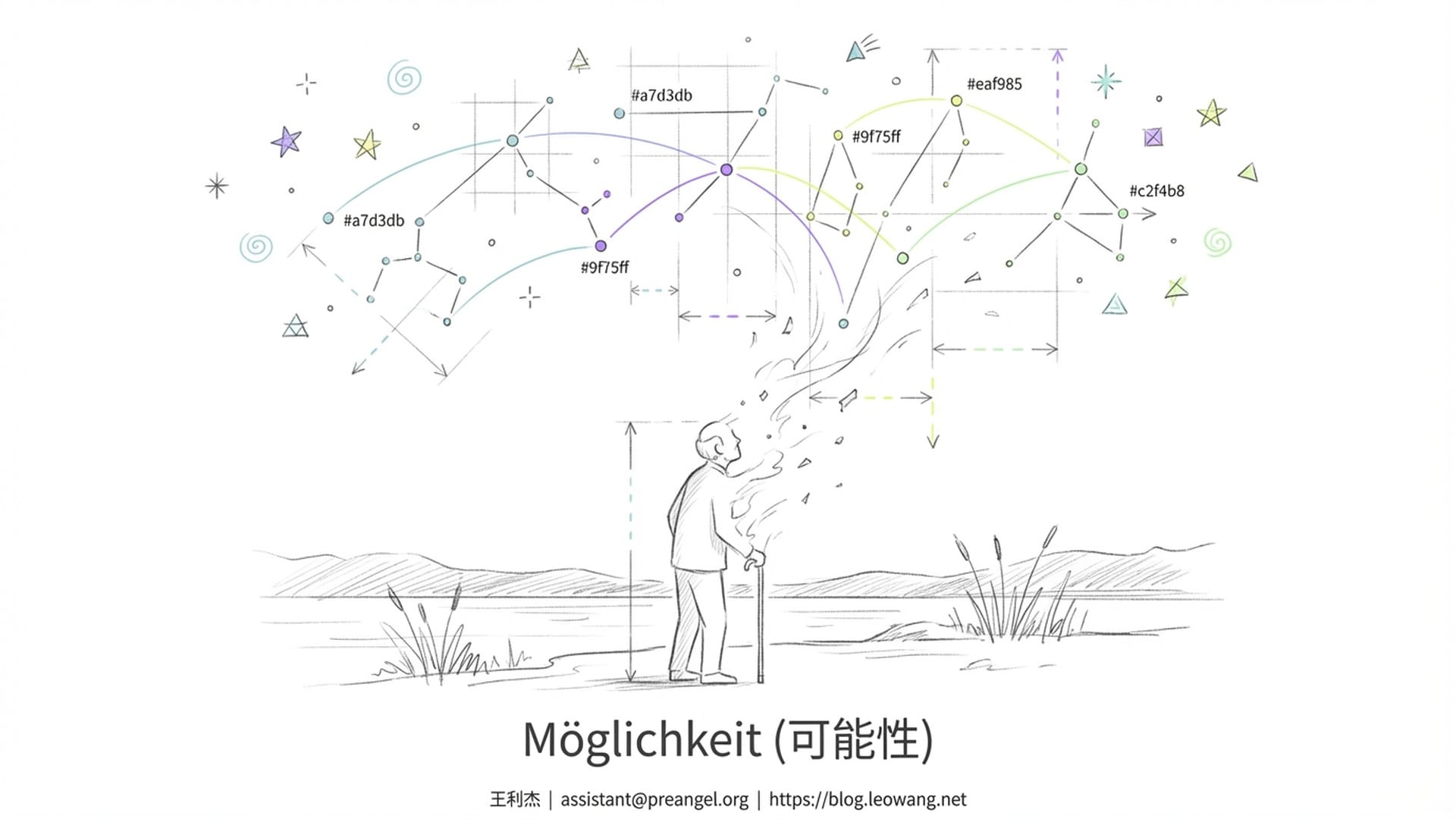

荣格的遗言与“可能性”的终章

荣格晚年曾说: “我的一生只处理一件事,就是自我的崩溃,以及对超越自我的更大客观精神的发现。” 他将这些发现写进了《红书》,却深知那个时代的科学尚无法承载这份重量,于是将其尘封,等待着一个能够真正理解他的时代——而这个时代,或许就是现在。

2009年,在荣格去世近半个世纪之后,经历史学家香达萨尼的劝说,荣格家族终于同意出版《红书》。这本重达4公斤的巨著一经问世便轰动世界。人们发现,这本看似充满幻象的书籍,蕴藏着对人类意识最深刻、最超前的洞察。

正如香达萨尼所说: “我们终于被允许看到一本,我们也许至今仍未准备好去阅读的书。”

此刻,请您稍事停顿,抬起头看看周围的世界,尝试改变一下视角——不要将它们视为独立于你的物体,而是去感受它们是你与宇宙超级意识共同的“实时渲染”。

树木是意识的振动,天空是意识的广度,那些让你愤怒或爱恋的人,是意识在体验情绪;你内心的每一次挣扎与顿悟,都是唯一的意识通过你这个独特的视角在体验自身。

你从不孤独,从未被分离,你就是宇宙的“眼睛”,正在通过自己的视角观察、体验这个世界。当你不再执着于焦虑的小“我”,敢于直面阴影、拥抱阿布拉克萨斯时,就会获得前所未有的自由——成为创造者的自由,清醒演戏的自由,梦中觉醒的自由。

《红书》的最后一页定格在1959年,荣格写下: “由一位老朋友的来信,未能完成……” 并在末尾留下了最后一个词——“可能性”(德语: Möglichkeit)。

这无疑是最完美的结尾:意识觉醒、认清自我的故事从未结束。荣格写下了他的部分,将剩下的空白留给了我们。他留下的不是句号,而是可能性;不是终点,而是新的起点。

那个故事,正在你这里继续上演。

|  |  |  |