《致幻剂与萨满教》:探寻意识的冰山,重塑“真实”的边界

1973年出版的《致幻剂与萨满教》如同一颗意识炸弹,挑战了西方世界对“幻觉”和“真实”的刻板认知。本文深入解读这本书的十大开创性文章,探讨致幻植物如何在古老的社会中,成为联系宇宙、疗愈身心、维系社会凝聚力的“文化技术”,并反思其在当代“迷幻复兴”背景下的深远意义。

|  |  |

我们的现代人对“真实”的理解,是否仅仅是冰山一角?那些被我们轻易贴上“幻觉”标签的体验,又是否隐藏着通往更深宇宙真相的钥匙?今天,我们将深入探讨一本在人类学界引起巨大震动,至今仍在深刻影响我们对意识、文化乃至世界观认知的奇书——《致幻剂与萨满教》。

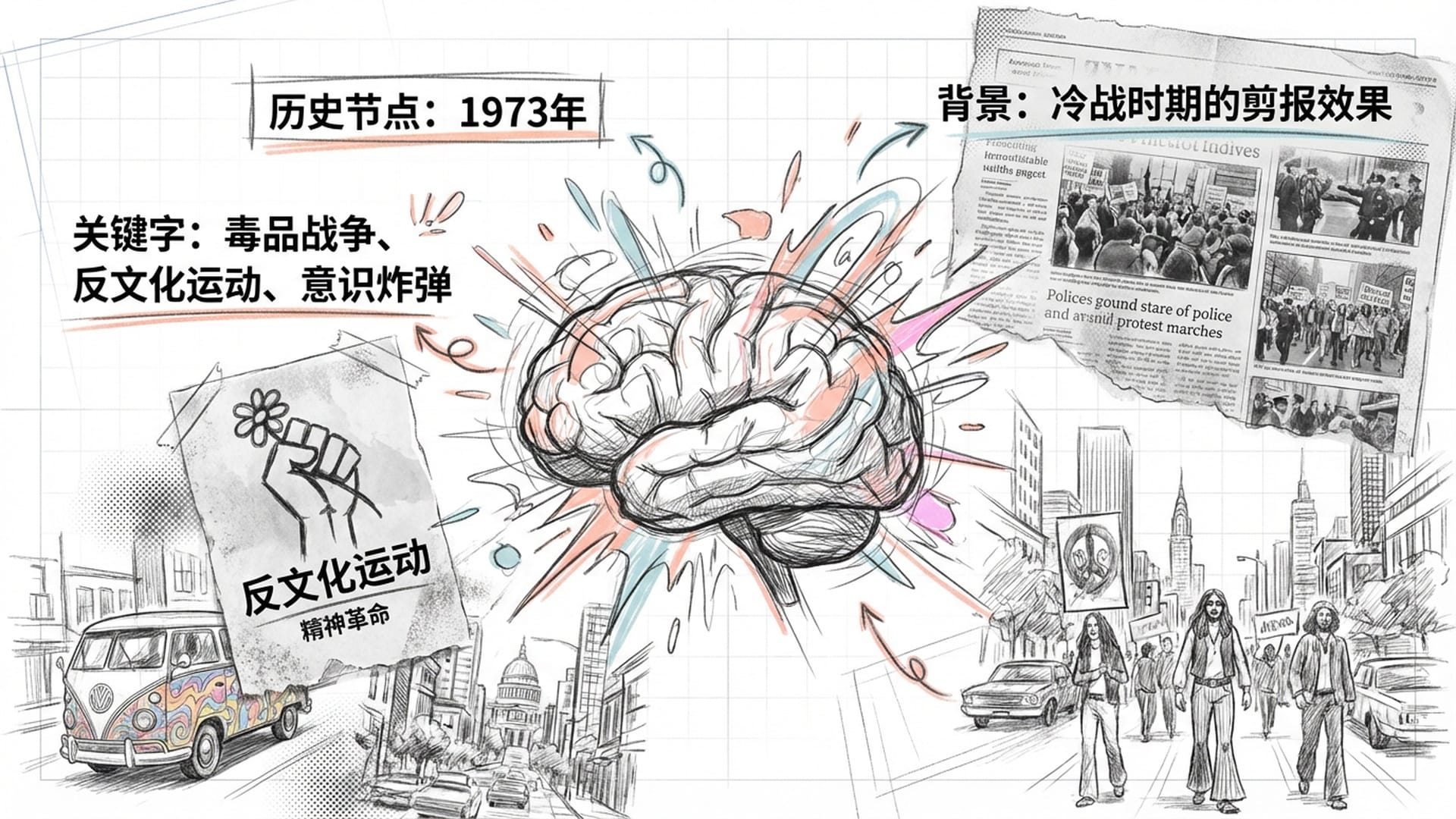

这本书于 1973年 横空出世,它不仅仅是一系列学术论文的集结,更像是一颗 意识的炸弹,彻底炸开了西方世界对“幻觉”与“真实”的刻板认知。它的出版,恰逢一个充满矛盾的年代:西方 反文化运动 的浪潮正在渐行渐远,同时,针对致幻剂的“毒品战争”才刚刚打响。

正是在这充满张力的背景下,《致幻剂与萨满教》以一种前所未有的姿态,用严谨的民族志方法,记录下了那些正在被现代文明快速吞噬的 原住民致幻实践。它大胆挑战了传统西方学术界对“真实”的定义,将那些曾被视为病理现象的致幻体验,拉回了人类学、哲学乃至科学的核心讨论范畴。

致幻植物:不仅仅是药草,更是“文化技术”

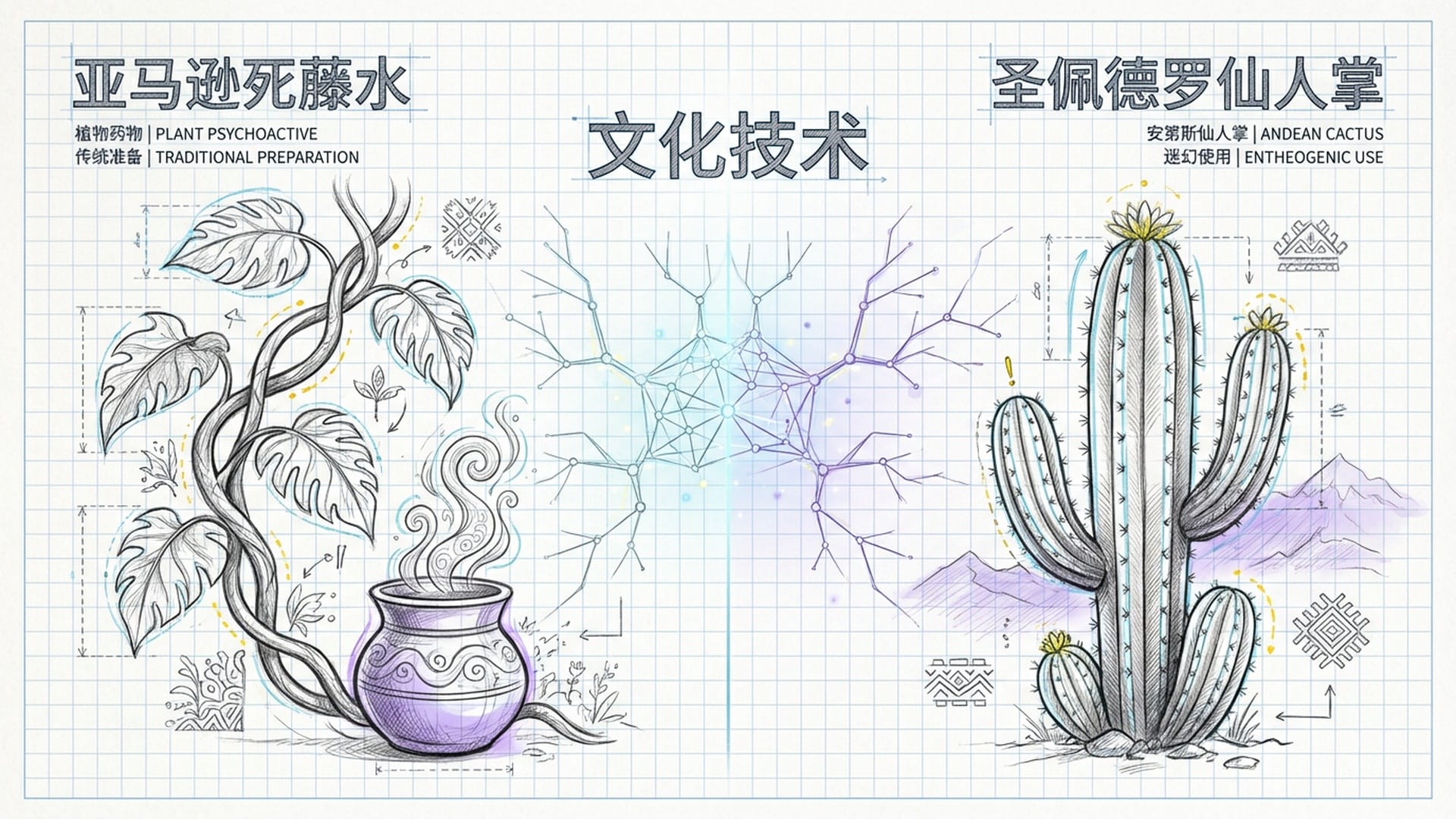

我们将深入这本书的内核,抽丝剥茧地解读其中十篇开创性的文章,并将其置于更广阔的学术和文化历史背景中审视。我们会发现,无论是亚马逊的 死藤水、安第斯山脉的 仙人掌、墨西哥的 神奇蘑菇,还是欧洲传说中的致幻植物,它们不仅仅是某种寻常药草,而是一种精密的 “文化技术”。

这些“文化技术”在古老的社会中发挥着惊人的作用:它们维系了社会凝聚力、疗愈身心疾病、构建了复杂的宇宙观,甚至实现了所谓的跨物种沟通。

迈克尔·哈纳:从观察者到参与者

本书的编辑,著名人类学家 迈克尔·哈纳,他的人生轨迹本身就是对本书核心论点的最佳注脚。他从一个学院派的“正统”人类学家,一路跌跌撞撞,最终成为了 “核心萨满教” 的奠基人。这个转变过程,好比一部经典的西部片:主角在经历了内心的挣扎和外部世界的挑战后,最终找到了自己真正的使命。

当一个学者,敢于亲自跨越意识的门槛,去体验他所研究的对象正在体验的一切时, 观察者与被观察者之间的界限 便开始模糊,一种全新的 “参与式认识论” 应运而生。

在20世纪五六十年代,哈纳在加州大学伯克利分校接受了严苛的学术训练。当时的学术圈,就像一个上紧了发条的精密仪器,盛行 结构功能主义。这意味着学者们强调对社会结构、亲属关系、物质文化进行客观冷静的描述。至于原住民那些神神叨叨的宗教体验,尤其是涉及药物引发的“幻觉”,主流学界往往带着怀疑甚至鄙夷的态度,将其归类为 病理现象。

然而,哈纳的研究揭示了当时人类学一个非常根本性的困境:当你的研究对象,他们的整个世界观、信仰基石,都建立在某种你这个研究者压根无法触及的“体验”之上时,仅靠传统的 “客观观察”,真的能触摸到他们眼中的“真实”吗?

哈纳的学术生涯,在 1961年 如同被一道闪电劈开。当时他在秘鲁的科尼博印第安人部落里做田野调查。他做了一个在当时看来“大逆不道”的决定——打破了人类学界“不介入”的禁忌,亲手接过那碗 死藤水,一饮而尽。

那次体验,不仅颠覆了哈纳个人的世界观,更让他醍醐灌顶:如果人类学家不将这些致幻体验纳入研究范围,那么他们对亚马逊文化的理解,将永远是 隔靴搔痒,止于表面。

这一顿悟点燃了哈纳后续编撰此书的激情。他开始系统性地收集那些和他一样,敢于“以身试药”的年轻人类学家的研究成果。他渴望构建一个新的学术高地,在这个高地上,致幻剂不再是令人避之不及的“麻醉品”,而是通往 异文化本体论的“钥匙”。

从哈纳的学术时间线,我们可以清晰地看到这个演变过程:

- 1956-1957年:首次接触希瓦罗人,记录仍是传统的民族志。

- 1960-1961年:在科尼博人部落,具有决定性意义的 死藤水体验 彻底改变了他。

- 1968年:发表震动学界的 《奔流之声》。

- 11973年:汇编并出版了这本 《致幻剂与萨满教》。

这些事件,实际上都在为他 1980年 出版《萨满之路》以及 1987年 彻底告别学院体制、创立“萨满研究基金会”埋下了伏笔。

这本书出版的 1973年,是一个充满魔幻色彩的历史节点。一方面,起源于60年代的 迷幻文化运动 虽然在社会层面引发了巨大动荡和反思,但随着美国尼克松政府在1971年宣战 “毒品战争”,致幻剂的合法研究空间被迅速压缩。另一方面,卡洛斯·卡斯塔尼达的《唐望的教诲》虽然红极一时,但在学术真实性上却受到了越来越严厉的质疑。

在这样一种张力十足的氛围下,哈纳试图通过《致幻剂与萨满教》走出一条 中间道路。它不同于卡斯塔尼达那种充满文学虚构的叙事,哈纳集结了一批受过正统训练的人类学家,他们提供的是基于扎实 田野调查 的民族志报告,而非无法验证的个人传奇。

这本书因此成为一座桥梁,连接了当时日益分道扬镳的 “严谨学术” 和 “迷幻体验”。它试图向当时的学术界证明:即使在最严格的科学标准审视下,致幻剂在这些文化中的核心地位,也是一个不可否认的 客观事实。

第一部分:亚马逊上游地区的“超级技术”

本书第一部分聚焦于亚马逊上游地区,这里是死藤水这种植物文化的震中。其中的四篇文章,共同描绘了一个充满生命力的画面:在一个没有文字、没有中央集权、充满了不可预测危险的丛林环境里,致幻剂是如何成为一种 维持生存、获取信息和维系秩序的“超级技术” 的。

1. 肯尼斯·肯辛格:《秘鲁卡希纳华人的Banisteriopsis使用》

肯辛格的开篇之作,为全书奠定了基调。他的研究直接打破了西方人对致幻体验那种 “混乱”、“非理性” 的刻板印象。在卡希纳华社会,饮用死藤水(他们称之为 nixpa),并非逃避现实的娱乐方式,而是一种 高度务实、目标明确的活动。

肯辛格记录了一个关键发现:对卡希纳华人而言,死藤水是一种 “信息获取技术”。在仪式中,参与者并非为了欣赏绚丽的几何图形,而是为了获取关于 现实世界的具体情报。他详细描述了萨满在幻觉中看到远方亲人的动态或即将到来的访客,而这些信息在几天内被证实为准确的案例。

这种现象,对传统人类学认知构成巨大挑战。在西方科学范式里,幻觉被定义为对不存在事物的感知,本质上是虚假的。但在卡希纳华人的本体论中,致幻状态打开了一扇窗户,通往另一个同样真实,甚至可能更为真实的维度,打破了时间和空间的限制。

肯辛格采取了 “现象学式的悬置” 态度,如实记录原住民的解释和实践,而非试图用“巧合”或“心理暗示”来解释这些现象,这正是本书的一大亮点。

文章还描绘了死藤水体验带来的生理痛苦——剧烈的呕吐、腹泻和恐惧。这种身体上的净化,被他们视为 精神净化的前奏。肯辛格指出,虽然每个人的体验都是个体化的,但仪式后的 社会整合 至关重要。第二天清晨,男人们会聚在一起,以一种断奏般的语调分享昨晚的幻象。通过这种集体分享,个体的恐惧被社会化,私密的启示变成部落的 公共知识,从而极大地强化了社会纽带。

2. 迈克尔·哈纳:《奔流之声》

如果没有哈纳本人的这篇《奔流之声》,本书的分量无疑会大打折扣。它是全书最著名的一章,更是人类学文献中最令人震撼的 个人体验报告 之一。

哈纳在1961年与科尼博人一起进行田野调查时,饮用了 高剂量死藤水。他描述道,随着药物起效,一种“奔流之水”的声音灌满了他的大脑,随后他进入一个由 几何马赛克 构成的天穹下的世界。在这个世界中,他遇到了一群鸟头人身的生物,最终竟面对一群巨大的、类似 龙或爬行动物的存在。

这些“龙”通过 非语言的心灵感应,向哈纳展示了地球生命的起源。它们声称自己是这个世界的真正主宰,为了逃避宇宙中的敌人而来到地球,并隐藏在各种生物形态之中。这不禁让人联想到后来杰里米·纳尔比在 《宇宙之蛇》 中对DNA双螺旋结构的无尽联想。

这个幻象不仅让哈纳本人感到恐惧,更引发了他与一位未曾接触西方文化的老萨满之间深刻的 神学对话。当哈纳描述自己的体验时,萨满平静地回应:“哦,这也是这儿的人常说的。那就是上帝。”然而,萨满也指出,这些龙虽然强大,但实际上是掌管外部黑暗的邪灵,而非仁慈的造物主。就在这一刻, 西方人类学家的“幻觉”与原住民的“神话”,达成了惊人的重叠。

在文章结尾,哈纳记录了一个讽刺的小插曲:当他向当地的福音派传教士描述他看到的“水从龙口中喷出”的异象时,传教士竟惊恐地翻开《圣经·启示录》第12章,指着关于 大红龙被摔在地上,口中吐出水如河 的经文。这难道是巧合吗?它揭示了人类深层意识中某些 原型意象的普遍性——无论亚马逊的萨满、早期的基督徒,还是我们这些现代人类学家,在面对意识的深渊时,似乎都触及了同一种神秘的象征语言。

3. 珍妮特·西斯金德:《沙拉纳华人的幻象与治疗》

如果说肯辛格和哈纳更多关注幻象内容和个体体验,那么珍妮特·西斯金德和杰拉德·魏斯则将目光投向了死藤水在 社会结构和政治权力 中扮演的角色。

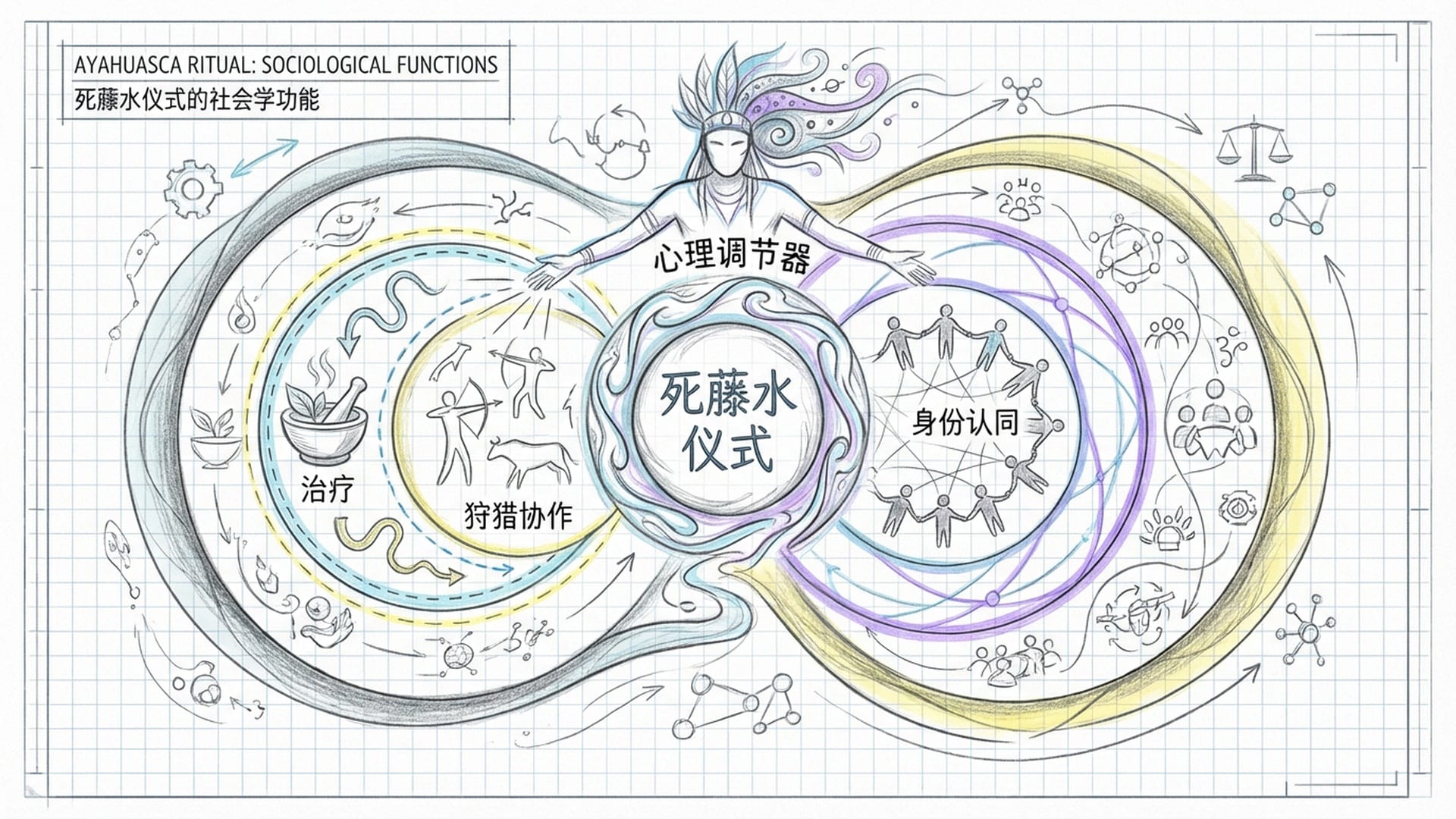

珍妮特·西斯金德观察到,沙拉纳华部落的成年男性在几十年前,高达 百分之四十 的比例每周饮用两次死藤水。这不仅是为了治疗疾病,更是为了实现一种 社会心理调节。

西斯金德用 “同心”(Concentricity)概念来描述仪式的目标。在一个高度依赖彼此信任才能进行狩猎和日常协作的小型社会中,内部的摩擦和猜忌可能是致命的。死藤水仪式提供了一个 心理宣泄的渠道。在幻觉中,参与者常将内心的焦虑和攻击性投射到外部“敌人”身上(通常是邻近部落或恶灵)。通过萨满引导,大家共同对抗这些幻象中的威胁,从而消解内部紧张关系,增强了部落的 凝聚力。

这种机制解释了为什么致幻剂在这些社会中,没有导致社会解体,反而成为社会重要的 粘合剂。

4. 杰拉德·魏斯:《坎帕死藤水仪式光照下的萨满教与祭司制度》

魏斯通过对坎帕人(今称阿善尼卡人)的研究,重新审视了宗教学中一个经典问题: 萨满和祭司的区别。

魏斯认为,两者的核心区别在于 权力的来源:

- 萨满的权力:来源于 直接的个人体验。萨满必须亲自进入出神状态,与神灵谈判,看到疾病根源。这种权力基于个人魅力和感召力,通常通过致幻剂或极端的苦行获得。在坎帕社会,几乎所有成年男性都可以通过饮用死藤水,在某种程度上成为萨满,接触神圣领域,从而形成一种 相对平等的宗教结构。

- 祭司的权力:来源于 制度化的授权。祭司无需亲自见神,只需熟练掌握仪式程序和教条。他们的权威来自教会或国家的授予。

魏斯深刻指出,随着社会从部落向国家演变,宗教体验逐渐被 “中介化”。那种直接的、无法控制的致幻体验(因每个人看到的都可能不同,对维护正统教义构成威胁),逐渐被象征性的仪式所取代,例如我们今天圣餐中的酒,它只具象征意义,而不会产生实际的药理幻觉。坎帕人的案例,展示了宗教演化史上一个 “活化石”阶段——神圣体验尚未被任何个人或机构垄断,人人都可以通神的 原始民主状态。

第二部分:在西方化冲击下的致幻剂使用

本书第二部分将目光转向那些正在经历西方化冲击的文化。在这里,致幻剂的使用不再仅仅是传统的延续,它成为一种应对 文化解体、贫困和身份危机 的复杂工具。

5. 玛琳·多布金·德·里奥斯:《城市贫民窟中的死藤水治疗》

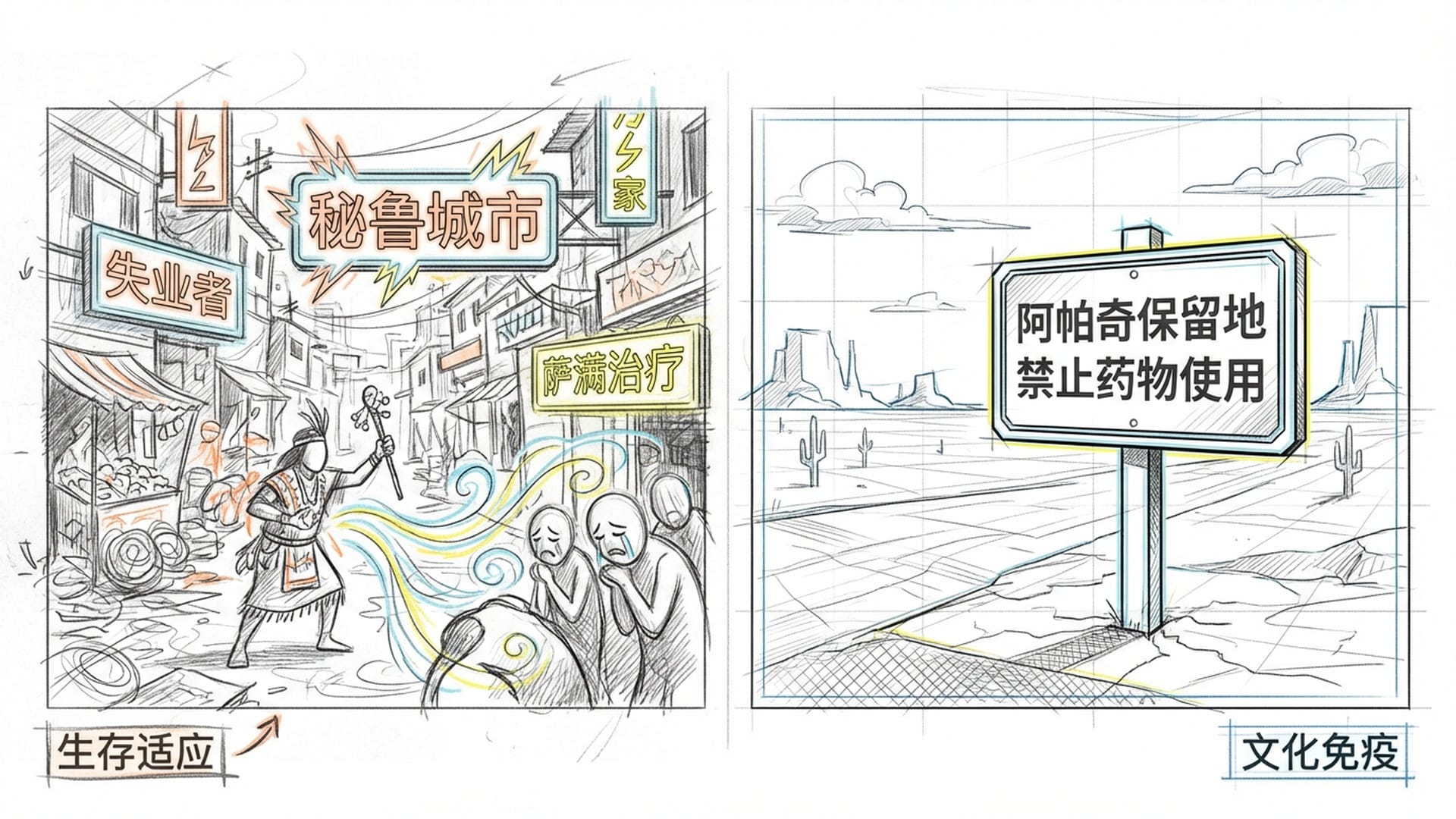

德·里奥斯的研究地点是秘鲁伊基托斯的贝伦贫民窟,这里的居民多是失去土地、被迫进入城市的混血儿和原住民。

在现代医疗资源稀缺且昂贵的贫民窟,死藤水萨满(Ayahuasquero)填补了巨大的真空。德·里奥斯发现,城市萨满的功能已发生转化,他们不再主要处理狩猎运气或部落战争等传统事务,而是处理 失业、情场失意、家庭暴力以及都市生活带来的巨大焦虑。从功能上讲,这些萨满实际上充当了心理医生和社会工作者的角色。

德·里奥斯还敏锐分析了 “魔法致病论” 在贫民窟的盛行。对于生活在社会底层的贫民来说,生活充满了不可控的厄运。通过死藤水仪式,萨满帮助病人确认不幸并非偶然,而是源于某个具体敌人的 “邪眼”或巫术。这种解释虽然不科学,却具有巨大的 心理疗愈价值:它将散漫、无名的焦虑,转化为具体的、可以对抗的目标。通过仪式性的反击,即使只是在心理层面,受害者也能重新获得一种 掌控感。这揭示了致幻剂使用在经济边缘化群体中的一种特殊的 生存适应机制。

6. L. Bryce Boyer, Ruth M. Boyer 和 Harry W. Basehart:《梅斯卡勒罗阿帕奇保留地的萨满教与佩奥特使用》

与亚马逊地区对致幻剂的强烈拥抱形成鲜明对比的是,Boyer等人的研究展示了一个截然不同的案例。尽管 佩奥特仙人掌 在北美许多部落被广泛接受为圣礼,但在 梅斯卡勒罗阿帕奇人 中,它却遭到了强烈的抵制和排斥。Boyer等人发现,阿帕奇人将佩奥特视为一种 危险的、会导致冲突的物质。

作为具有精神分析背景的研究者,Boyer等人提出了一种 心理动力学解释。阿帕奇人的育儿方式和社会化过程强调 严格的情绪控制、攻击性的压抑以及对巫术的高度恐惧。而佩奥特仙人掌的主要成分麦司卡林,会剧烈溶解自我边界,释放被压抑的情感。对于那些性格结构僵硬、内心充满潜在攻击性恐惧的阿帕奇人来说,这种体验往往会引发所谓的 “坏旅程”,导致偏执妄想和群体内部的互相指控。

这项研究极为重要,因为它打破了 “原住民天生热爱致幻剂”这一浪漫想象。它证明了“定势与环境”不仅仅是个体的心理准备,更是深层的 文化性格结构。当一种药物的药理特性与一个文化的心理结构发生冲突时,这个文化就会产生 “免疫反应”,直接拒绝这种药物的整合。

第三部分:欧洲巫术中的致幻植物

本书第三部分,虽然只包含迈克尔·哈纳的一篇文章 《致幻植物在欧洲巫术中的角色》,但这篇文章的分量足以支撑起整个章节。这可能是全书最具颠覆性、被引用次数最多的文章之一。

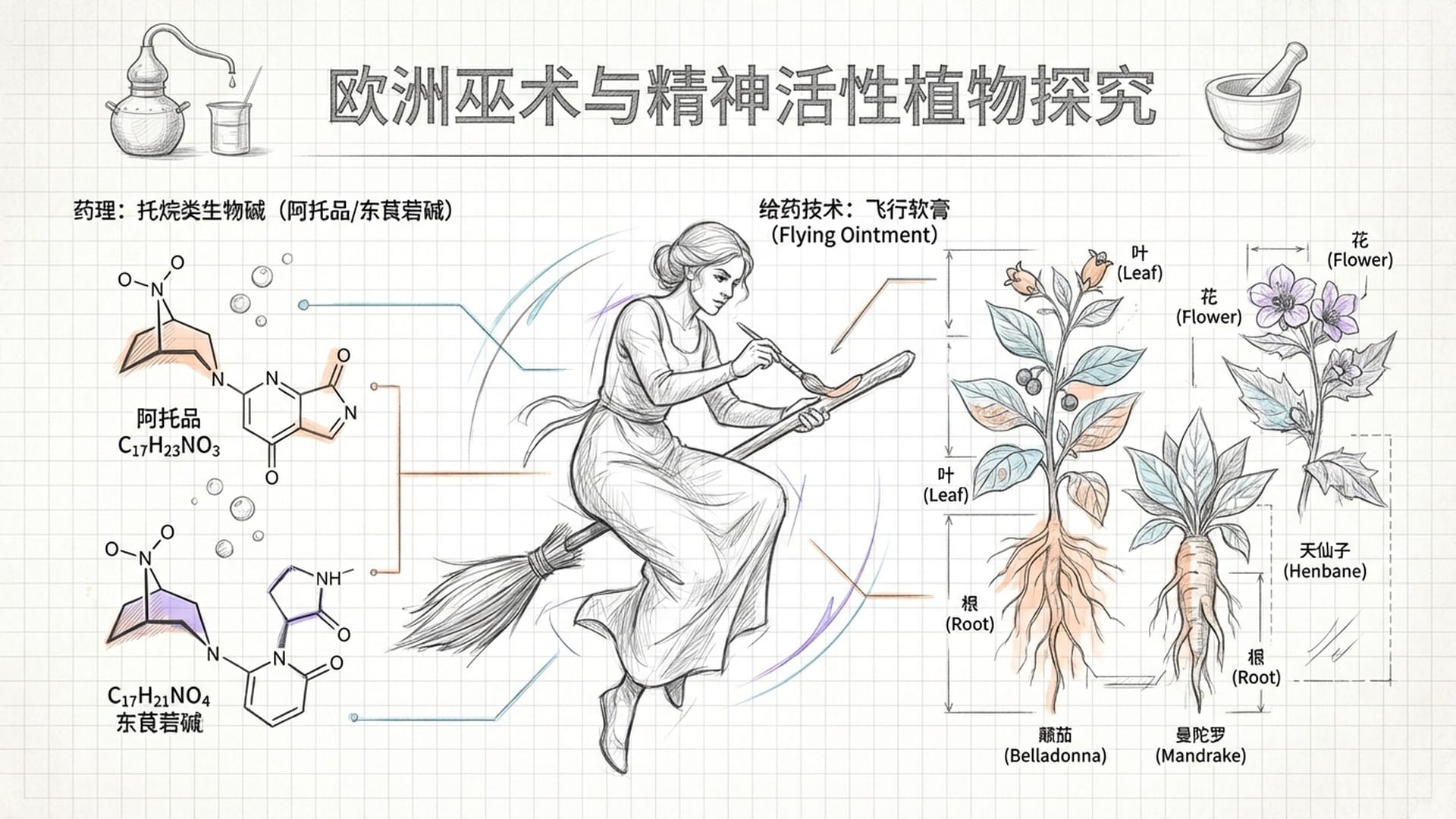

长期以来,历史学家们倾向于认为,中世纪和文艺复兴时期的 女巫审判,纯粹是教会歇斯底里的产物,女巫们那些关于骑扫帚飞行、参加萨巴特狂欢、与魔鬼性交的供词,完全是严刑逼供下的 胡言乱语。

但哈纳提出了一个激进的假设:如果这些供词中,包含了 真实的药理学体验 呢?

哈纳通过详尽的文献考证,指出欧洲女巫传统的植物配方,主要集中在 茄科植物,例如颠茄、曼陀罗、天仙子和曼德拉草。这些植物与亚马逊的死藤水(色胺类)在化学性质上截然不同。它们含有的是 强效的托烷类生物碱,主要是阿托品和东莨菪碱。

这些生物碱如果口服,致死剂量和致幻剂量极其接近,而且副作用非常剧烈。哈纳指出,女巫们发展出了一种 透皮给药技术 ——叫做 “飞行软膏”。历史文献记载,女巫会将这种软膏涂抹在身体皮肤较薄的部位,或者涂在扫帚柄上,通过阴道粘膜吸收。这一下子就解释了为什么“骑扫帚”会成为女巫的经典形象。

东莨菪碱的一个特异性中毒症状,就是会产生强烈的 身体漂浮感、失重感和极其逼真的幻觉,即 谵妄。它与LSD或死藤水那种你可以意识到自己在做梦的“清醒梦”状态不同,托烷类生物碱会导致 “完全谵妄” ——使用者完全无法区分幻觉和现实。哈纳引用了早期的实验报告,受试者在使用这种软膏后陷入昏睡,醒来后仍能信誓旦旦地声称自己飞到了远方参加了聚会。

这意味着,女巫们虽然没有在物理空间上飞行,但在 主观体验的现实 中,她们确实“飞”了。哈纳的这个理论,有力地将 欧洲巫术 重新定义为一种 萨满教的残余形式。在中世纪教会权力的挤压下,这种原本属于欧洲本土的萨满实践被迫转入地下,并被妖魔化为“撒旦崇拜”。

第四部分:意识状态转换中的普世规律

全书的最后一部分,试图超越具体的民族志个案,去寻找人类意识状态转换中的 普世规律。

7. 亨利·穆恩:《语言的蘑菇》

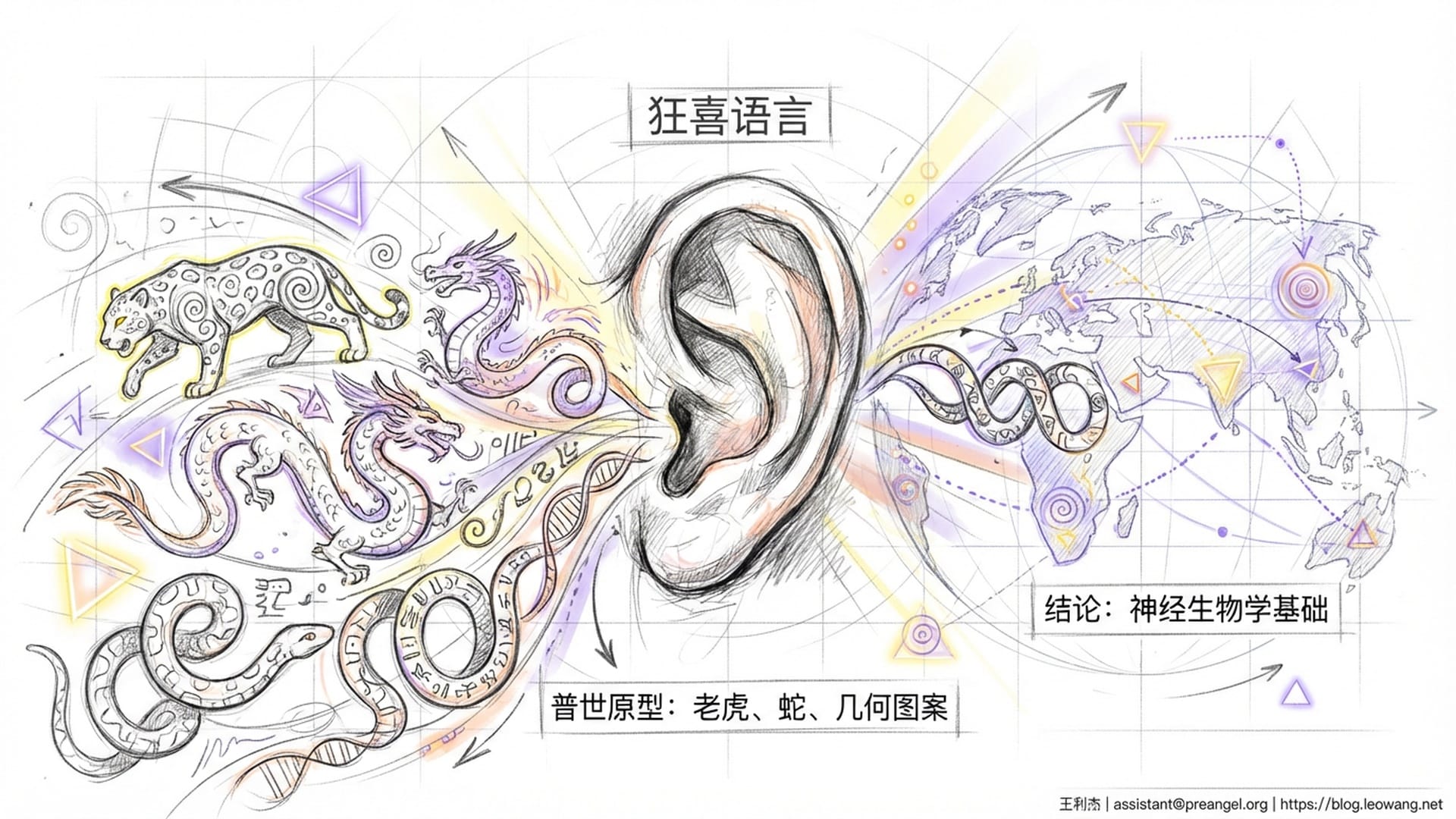

穆恩在墨西哥瓦哈卡州的马萨特克人中研究 迷幻蘑菇。与死藤水强调强烈的视觉幻象不同,穆恩发现蘑菇体验的核心是 语言。萨满在吃下蘑菇后,会进入一种滔滔不绝的 吟唱状态。穆恩敏锐地指出,萨满并不是在“说话”,他们是被语言“说”。正如萨满玛丽亚·萨比娜所说:“是蘑菇在说话。”

穆恩运用现象学方法分析指出,这种被灵感附体的语言具有 本体论上的创造力。萨满通过吟唱,重新命名病人的身体部位、疾病原因以及周围的世界。在这个过程中,语言不再是描述现实的工具,而是 重构现实的力量。这种对 “狂喜语言” 的分析,为理解宗教经文的起源,提供了重要的心理语言学线索。

8. 克劳迪奥·纳兰霍:《实验背景下雅赫体验的心理学层面》

在《南美印第安人雅赫体验的共同主题》和克劳迪奥·纳兰霍的《实验背景下雅赫体验的心理学层面》中,两位作者进行了一次极具野心的 跨文化比较。

纳兰霍在智利对城市白人受试者使用了死藤水的主要成分 哈玛林,这些受试者完全没有亚马逊文化的背景知识。然而,令人震惊的是,许多受试者报告看到了与亚马逊萨满描述惊人相似的意象: 大型猫科动物(如老虎或豹)、蛇、爬行动物以及俯瞰城市的飞行感。

哈纳总结了这些共同主题: 灵魂出窍、美洲虎、蛇或龙、几何图案。这种跨文化的相似性暗示了致幻体验并非纯粹的文化建构,而是有着深层的 神经生物学基础。纳兰霍甚至提出了一个大胆的假说:不同于LSD这种主要作用于新皮层、导致自我消解的“头脑药物”,死藤水的生物碱可能是一种 “肠道/本能药物”,它激活了人类大脑中最古老的、负责本能与生存的 “爬行动物脑”,从而唤醒了深藏在基因记忆中的古老意象。

《致幻剂与萨满教》的历史地位与争议

《致幻剂与萨满教》的历史地位怎么强调都不为过。它不仅为后来的学者,比如杰里米·纳尔比、格雷厄姆·汉考克等人,奠定了基础,更确立了几个关键的学术原则:

- 去病理化:本书最有力的贡献在于证明了,致幻剂在原住民社会中的使用是高度结构化、具有深层社会功能的,绝非某种社会病态或精神错乱。

- 体验人类学:它使 “参与式体验” 成为一种合法、甚至是必要的研究手段,打破了实证主义“客观观察”的神话。

当然,作为一份负责任的报告,我们必须指出哈纳后期工作引发的争议。本书出版后,哈纳逐渐从学术界退出,创立了 “核心萨满教”。许多人类学家批评哈纳将萨满教从其特定的生态和文化语境中剥离,将其简化为一套可以被西方人消费的 “鼓声技术”。

更讽刺的是,虽然本书极力推崇致幻剂的重要性,但哈纳在后期的教学中,为了适应法律环境和大众市场,逐渐淡化甚至排除了药物的使用,转而强调单纯的 鼓声驱动。这被一些纯粹主义者视为对本书激进立场的背离。

但是,对于任何试图理解人类意识、宗教起源以及人与植物关系的读者,《致幻剂与萨满教》都是一本绕不开的经典。它既有硬核的 民族志细节,又有挑战我们世界观的 哲学思考。在今天这场新的 “迷幻复兴” 的背景下,重读此书更具有特殊的警示意义:它提醒我们,致幻剂的力量不仅在于它的分子式,更在于承载它的 文化容器。

|  |  |